1989年,日本曾站在世界之巔:

人均GDP超過美國

全球十大公司中有八家來自日本

東京的土地價值比整個加州還貴

那時,日本不僅是經濟強國,更是全球羨慕的對象。

可三十多年過去了,如今的日本:

經濟增長停滯

工資原地踏步

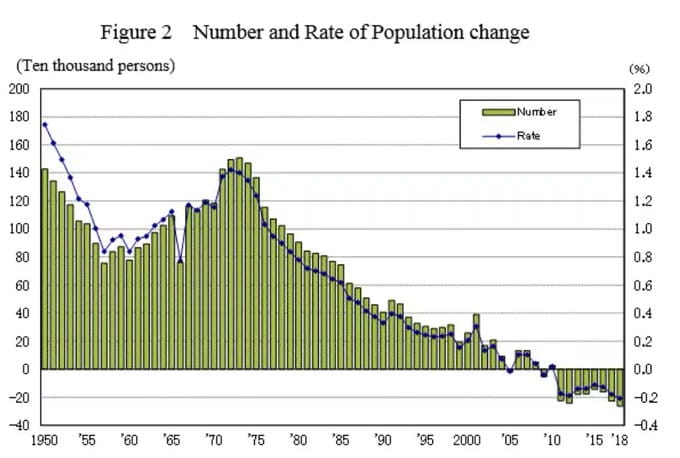

人口持續萎縮

這場轉變並非突如其來,警示早已埋在歷史中

美國重建了日本——然後開始後悔

二戰結束時,日本一片廢墟。

美國擔心共產主義蔓延,向日本注入大量援助,拆分財閥,扶持出口產業。

從1953年到1970年,日本出口額增長了380%,完成了經濟史上最輝煌的“復活”之一

日本成了世界工廠

汽車、電視、收音機、半導體——只要是日本製造,世界就會買單。

到1980年代,全球十大企業中有八家是日本公司。

東京成爲全球金融的中心,日本人均GDP甚至超過了美國。

改變命運的一紙協議

1985年,(廣場協議)簽訂。

爲了削減美國的貿易逆差,日本同意讓日元升值。

結果,短短三年,日元價值翻倍。

出口受挫,經濟增速驟降,日本開始慌了。

廉價資金催生泡沫

爲了挽救經濟,日本央行將利率降到2.5%。

資金洪水涌入房地產,資本從企業流向土地投機。

股市和房市雙雙飛漲——直到泡沫破滅。

泡沫破裂後的深淵

1990年:

股市蒸發1萬億美元

房地產縮水3萬億美元

工資水平見頂,此後30多年幾乎沒漲過

這就是日本“失落的幾十年”的起點。

殭屍銀行與停滯的創新

泡沫破裂後,銀行握着大量壞賬,卻不願認虧。

政府救助銀行,卻沒有解決根本問題。

結果,這些銀行繼續向瀕死企業放貸,經濟資源被拖進了泥潭。創新能力也隨之枯竭。

錯位的刺激政策

等到日本終於大規模刺激經濟時,資金並沒有投向城市升級或新興產業,而是流入偏遠地區的基礎設施項目。

這些投資更多像政治交易,而非經濟規劃,對長期增長几乎無效。

文化的束縛

在日本,職業成功仍然意味着長工時和論資排輩。

效率、創新、冒險精神,常常排在“延續傳統”之後。

很難用舊思維去構建未來。

甚至,他們還有一個詞形容“累死”:過勞死。

封閉的人口政策

當其他國家引進移民,日本卻幾乎關閉國門。

如今,超過四分之一的人口超過65歲,年輕人也不願生孩子。

勞動力規模自1995年以來一直在萎縮。

借來的繁榮終究要還

日本的故事提醒我們幾個事實:

土地不是財富本身

救市不能代替增長

企業需要優勝劣汰

政府無法預測未來

正如村上春樹所說:

“痛苦是難免的,但受苦是可以選擇的。世界不會因你的悲傷而停下,生活還得繼續。”

日本經濟的軌跡,不只是日本的教訓。

它像是一面鏡子,照出了任何一個沉溺於廉價信貸、缺乏長遠規劃的現代經濟體的風險——包括加拿大、澳大利亞,甚至美國。