播客源:Mario Gabriele,The Generalist Podcast

播出日期:2025 年 7 月 8 日

整理&編譯:Lenaxin,ChainCatcher

摘要:

TL&DR

成功的根本在於求異

Founders Fund管理着數十億美元的資產

他能預見二十步後的棋局,並將關鍵棋子精準佈局

才華橫溢又特立獨行,敢於探索常人怯于思考的結論

自1998年年中斯坦福演講,Founders Fund的三位創始人正式會面。

Thiel的強項在戰略而非執行

追逐宏觀投資成就、系統化風投實踐、同時創立新公司

所有成功企業都是不同的——通過解決獨特問題獲得壟斷地位;所有失敗企業都相同,都未能逃離競爭。

“他是對衝基金出身,總想套現離場。”Moritz評價Thiel。

ChainCatcher小編提要:

本文整理自播客No Rivals,完整呈現了the Founders Fund這家機構如何從一個小型副業項目,蛻變爲硅谷最具影響力與爭議的公司。深度剖析了Peter Thiel風投帝國,包含起源故事、Peter Thiel如何組建超凡投資人團隊、該基金對SpaceX和Facebook的集中押注如何帶來驚人回報,以及Peter Thiel的反主流哲學如何重塑風投行業與美國政壇。

本報道基於The Generalist Podcast獨家獲取的業績數據及核心人物訪談,揭祕該機構如何創下風投史上最佳回報紀錄。該播客總共四個部分,這是第一部分。

先知

彼得·泰爾(Peter Thiel)不見蹤影。

1月20日,爲了躲避嚴酷的冬季風暴,美國最有權勢的人士聚集在國會大廈圓頂下,慶祝Donald J. Trump就任第47任總統。

如果你對科技和風險投資哪怕只是一時的興趣,回顧這場活動的照片,很難不想到Thiel。他未曾現身,卻無處不在。

他的前僱員(現任美國副總統);幾步開外站着他在(斯坦福評論)的老搭檔(新任特朗普政府的AI與加密貨幣事務主管);稍遠處坐着他最早的天使投資對象(Meta創始人兼CEO);身旁則是與他亦敵亦友的合作伙伴:特斯拉與SpaceX創始人、全球首富馬斯克。

若說這一切盡在Peter Thiel謀劃之中未免誇張,但這位前國際象棋神童的職業生涯始終展現着驚人天賦:他能預見二十步後的棋局,並將關鍵棋子精準佈局:將JD移至B4、Sacks推到F3、Zuck安插A7、ElonMusk置於G2、Trump拱衛E8。

他遊走於權力的核心地帶,包括紐約的金融界、硅谷的科技領域以及華盛頓的軍工複合體;他的行爲總是謹慎而反常,令人難以捉摸;他經常神祕消失數月,然後突然出現,拋出一句犀利的妙語、一項令人困惑的新投資,或是一場引人入勝的復仇行動。乍看之下,這些行爲似乎都是失誤,但隨着時間的推移,它們逐漸顯露出他非凡的遠見。

Founders Fund是Thiel權力、影響力和財富的核心。自2005年成立,它從規模5000萬美元、團隊不成熟的基金成長爲管理數十億美元資產的硅谷巨頭,並擁有頂尖投資團隊。其形象具有爭議性,類似於20世紀90年代初的“壞小子軍團”。

業績數據佐證了Founders Fund的張揚做派。儘管基金規模持續擴大,其對SpaceX、比特幣、Palantir、Anduril、Stripe、Facebook及Airbnb的集中押注仍接連創造驚人回報。於2007年、2010年與2011年三期基金更創下風投史上最佳業績三部曲:分別以2.27億、2.5億和6.25億美元本金,實現26.5倍、15.2倍及15倍的總收益。

同時代人曾形容Talleyrand的微笑具有“麻痹性”,就連見慣誇誇其談的沙龍女主人斯塔爾夫人(Madame de Staël)也感嘆:“若他的談吐可以購買,我願傾家蕩產。”

Peter Thiel似乎擁有相似的魅力。追溯Founders Fund起源時屢屢顯現。與Peter Thiel的偶然邂逅常令聽者着魔:有人爲他遷居城市,有人放棄顯赫職位,只爲多沉浸在他那“詭異”的思想中。

無論是在會議的舞臺上,還是在罕見的播客中,聽泰爾演講,你會發現他的魅力並非來自外交官的油腔滑調。相反,他的魅力來自於一種多才多藝的能力,他能在不同的話題中翩翩起舞,以三一學院教授的高深學識來娓娓道來。

還有誰能通過盧克萊修、費馬定理和泰德-卡欽斯基(Ted Kaczynski),寫出一本關於初創企業的經典著作、論證壟斷的美德,以及像邪教一樣經營企業的智慧?還有多少人的思想包含了這種嚴謹性和非宗教性?

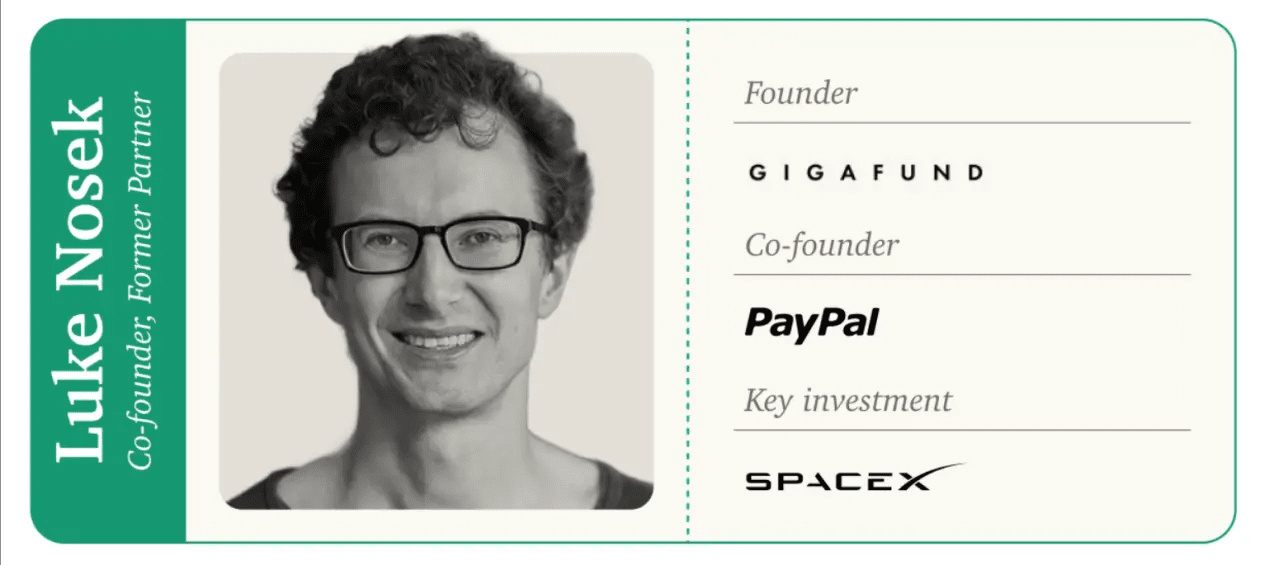

Ken Howery與Luke Nosek早在2004年與Peter Thiel聯創Founders Fund前多年就已臣服於這種魅力。Ken Howery的“皈依時刻”發生在斯坦福經濟學本科時期。在Peter Thiel2014年出版的商業哲學著作(從0到1)(Zero to One)中,他將Howery描述爲PayPal創始人中“唯一符合優渥美式童年刻板印象的成員,公司唯一的鷹級童子軍”。這位德州青年於1994年赴加州求學,開始爲Peter Thiel七年前參與創辦的保守派學生刊物(斯坦福評論)撰稿。

Peter Thiel與Ken Howery的初次相遇源於(斯坦福評論)校友活動。隨着Howery升任高年級主編,兩人保持聯絡。在這位德州青年畢業前夕,Thiel拋出橄欖枝:是否願意成爲其新創對衝基金的首位員工?他建議兩人在Palo Alto牛排館Sundance詳談。

Howery很快意識到這絕非傳統招聘晚宴.持續四小時的思想漫遊中,年輕的Thiel展現出全然的蠱惑力。“從政治哲學到創業理念,他對每個話題的見解都比我斯坦福四年遇到的任何人都更引人入勝,其知識廣度與深度令人震撼。”Howery回憶道。

儘管當場未作承諾,但當晚回到校園後,Hower對女友坦言:“我可能餘生都會與這人共事。”

唯一阻礙是Howery原計劃赴紐約加入巴林銀行(ING Barings)的高薪職位。隨後數週,他詢問親友該選擇待遇優渥的知名投行,還是跟隨管理資金不足400萬美元的新晉投資人?“所有人100%建議選銀行,但思考幾周後,我決定反其道而行。”Howery表示。

畢業前,Howery旁聽新老闆的校園演講時,鄰座棕捲髮的青年Luke Nosek突然探身詢問:“你就是Peter Thiel嗎?”

“不,但我即將爲他工作。”Howery回答,這位自稱Luke Nosek的年輕人遞來一張僅印着“Entrepreneur”的名片。“我創辦的公司,”Nosek解釋道。當時Nosek正在開發Thiel已投資的Smart Calendar——衆多同期涌現的電子日程表應用之一。

這段互動引出了一個令人費解的問題:Nosek怎麼會忘記他的支持者,一個曾與他一起喫過幾次早餐的人?或許他們上次見面已經過去很久了,又或許,這位性格古怪、幹勁十足的創始人,根本不在乎這位投資人的面容。又或許,Thiel只是短暫地被人遺忘了。

在Nosek身上,Thiel發現了理想人才原型:才華橫溢又特立獨行,敢於探索常人怯于思考的結論。這種大腦強大、思想自由與對社會規訓的漠視,正契合Thiel的價值觀。Thiel很快效仿Nosek,與人體冷凍機構Alcor簽約。

自1998年年中斯坦福演講,Founders Fund的三位創始人正式會面。儘管三人又花了七年時間創立各自的風投基金,但更深層次合作已即刻開展。

報復性商店

“我是Larry David,想向大家介紹即將開業的Latte Larry's咖啡店。”(抑制熱情)第十九集開場白中,這位(宋飛正傳)創造者說到:“爲何與咖啡扯上關係?因爲隔壁店主太混蛋,我必須做點什麼,所以我給自己開了一間報復性商店。”

由此誕生文化新詞“報復性商店”(Spite Store)——通過爭奪客戶實施商業報復。

某種程度上,Founders Fund正是Peter Thiel的“Spite Store”。雖然Mocha Joe這個尖酸刻薄的傢伙激勵了Larry David,但Thiel的舉動可視爲對紅杉資本Michael Moritz的迴應。Moritz是牛津畢業記者轉型的投資人,堪稱風投界傳奇,負責雅虎、谷歌、Zappos、領英和Stripe的早期投資。

Moritz是一位兼具文學氣質的投資高手,在Thiel早期創業史中屢次成爲絆腳石。

故事始於PayPal:同年夏天,Thiel結識烏克蘭裔天才創業者Max Levchin。他畢業於伊利諾伊大學,在那裏他爲PalmPilot用戶開發了一款盈利頗豐的加密產品。聽完介紹後,Thiel表示:“這是個好主意,我想投資。”

Thiel當即決定投資24萬美元。這個被他低估的決策最終帶來6000萬美元回報,同時拉開了互聯網時代最跌宕起伏的創業史詩序幕。((創始人)一書對此進行了全面闡述。)

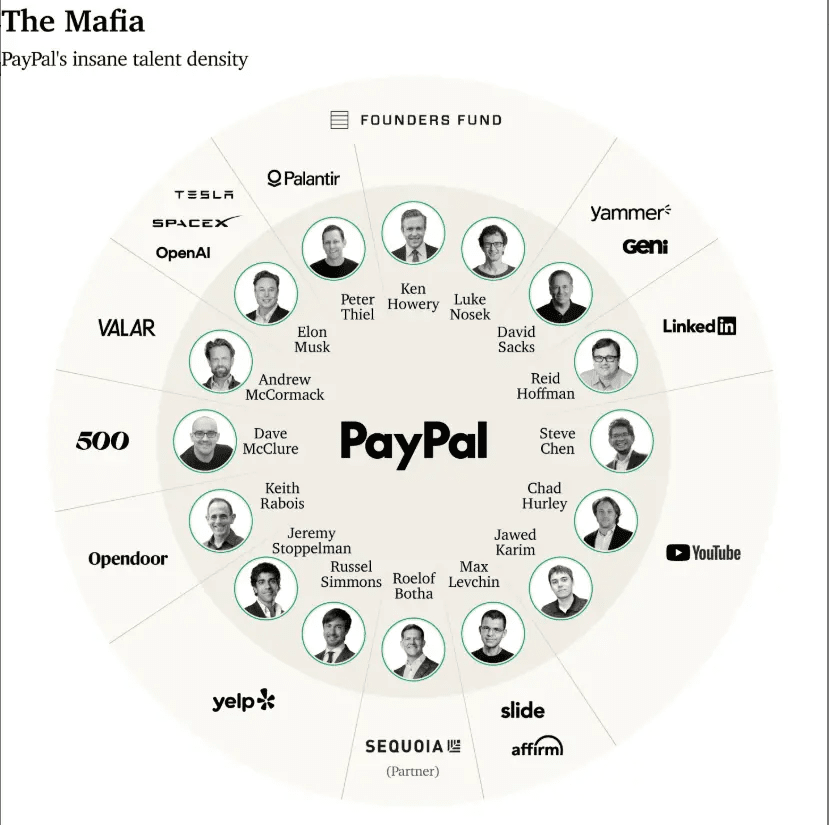

Levchin很快招攬了創業失敗的Nosek。隨後Thiel與Howery全職加入,Thiel出任CEO。Reid Hoffman、Keith Raboy、David Sachs等人才的加入,造就了硅谷史上最豪華的創業陣容。

原名爲Fieldlink(後更名Confinity)的公司很快與Elon Musk創立的X.com狹路相逢。爲避免消耗戰,兩家公司選擇合併,他們以Confinity最受歡迎的電子郵件地址與付款連接起來組成的“PayPal”命名新公司。

此次合併不僅需要融合兩個固執的管理團隊,更需接納對方的投資與投資方。

投資了X.com的Moritz突然需要與一羣古怪天才打交道。2000年3月30日,兩家公司宣佈獲得1億美元C輪融資——Thiel力推此輪融資,因其預判宏觀經濟即將惡化。事實證明其遠見:數日內互聯網泡沫破裂,衆多明星企業轟然倒塌。

“我要感謝Peter,”一位員工表示,“他做出判斷並堅持必須完成融資,因爲末日將至...。”

然而,他敏銳的宏觀解讀並不足以拯救公司。Thiel看到了獲利的機會。在2000年的一次PayPal投資者會議,Thiel提出建議:如果市場真的像他預期的那樣進一步下跌,爲什麼不做空呢?PayPal只需將其新增的1億美元資金轉移到Thiel資本國際公司(Thiel Capital International),剩下的就交給他了。

Moritz勃然大怒,說道。“Peter,很簡單,”一位董事回憶紅杉投資人的警告,“若董事會通過此議案,我立即辭職。”Thiel難以理解這種固執己見的反應,根本分歧在於Moritz渴望做正確的事,而Thiel渴望成爲正確的人。在這兩個認識論極端之間找到共同點並非易事。

最終兩敗俱傷:Moritz成功阻止Thiel的計劃,但Thiel的預判完全正確。市場暴跌後,一位投資人坦言:“若當時做空,收益將超過PayPal全部經營所得。”

這場董事會衝突加劇了兩人的不信任,數月後的權力鬥爭使其徹底破裂。2000年9月,在Levchin、Thiel和Scott Bannister主導下,PayPal員工發動政變推翻CEO Elon Musk(此前他們剛罷免了空降CEO Bill Harris)。Musk拒絕妥協,Thiel的反叛力量必須說服Moritz批准Thiel接管公司。Moritz提出條件:Thiel僅能擔任臨時CEO。

事實上Thiel本無意長期執掌PayPal,他的強項在戰略而非執行。但Moritz的條款迫使他屈辱地爲自己物色繼任者。直到外部候選人也表態支持Thiel正式出任CEO,Moritz才改變主意。

這場“先貶後褒”的權力遊戲深深刺痛了這位記仇的天才,爲其日後創立Founders Fund埋下伏筆。

儘管PayPal內部矛盾重重,公司最終仍取得成功。而Thiel必須承認,Moritz對此功不可沒。2001年eBay提出3億美元收購要約時,Thiel主張接受,Moritz則力主獨立發展。

“他是對衝基金出身,總想套現離場。”Moritz後來評價Thiel。所幸Moritz說服了Levchin,PayPal拒絕收購。不久後eBay將報價提高至15億美元,是Thiel當初建議退出價格的五倍。

這筆交易讓Thiel及其“黑幫”成員變得十分富有,Moritz的投資戰績再添輝煌。若兩人性格不同,或許時間能消弭敵意,但現實是這僅是持續戰爭的開端。

Clarium致電

正如那筆被否決的1億美元宏觀押注所示,Thiel從未熄滅投資熱情。即便在PayPal任職期間,他與Howery仍持續管理Thiel Capital International。“我們利用無數夜晚和週末維持基金運作,”Howery透露。

爲符合Thiel的廣泛興趣,他們拼湊了股票、債券、外匯與早期初創企業的混合投資組合。“年均完成2-3筆交易,”Howery特別指出2002年投資的郵件安全公司Ironport Systems——這家2007年被思科以8.3億美元收購。

PayPal收購案爲Thiel帶來的6000萬美元收益,進一步點燃其投資野心。即便在管理規模擴張期,他仍多線並進:追逐宏觀投資成就、系統化風投實踐、同時創立新公司。Clarium Capital成爲這些野心的核心載體。

PayPal收購案完成的同年,Thiel着手創立宏觀對衝基金Clarium Capital。“我們正努力追求一種系統性的世界觀,就像索羅斯等人宣稱的那樣,”他在2007年彭博社人物專訪中解釋道。

這與Thiel的思維特質完美契合——他天生擅長把握文明級趨勢,且本能抗拒主流共識。這種思維模式很快在市場領域展現威力:Clarium的資產管理規模在三年內從1000萬美元飆升至11億美元。2003年通過做空美元獲利65.6%,經歷低迷的2004年後,2005年再度斬獲57.1%回報率。

與此同時,Thiel與Howery開始籌劃將零散的天使投資系統化爲專業風投基金。業績給了他們底氣:“當我們審視投資組合時,發現內部收益率高達60%-70%,”Howery表示,“這還只是兼職隨手投的結果。如果系統化運作呢?”

經過兩年醞釀,2004年Howery啓動募資,初期規模5000萬美元的基金原擬命名爲Clarium Ventures。他們照例邀請Luke Nosek以兼職身份加入。

相比對衝基金管理的數十億美元,5000萬看似微不足道,但即便有PayPal創始團隊光環加持,募資仍異常艱難。“比預期困難得多,如今人人都有風投基金,但當時這非常另類。”Howery回憶。

機構LP對如此小規模基金興趣寥寥。Howery曾希望斯坦福大學捐贈基金作爲錨定投資者,但對方因基金規模過小而退出。最終僅募得1200萬美元外部資金——主要來自前同事個人投資。

急於啓動的Thiel決定自掏3800萬美元(佔首期基金76%)補足缺口。“基本分工是Peter出錢,我出力。”Howery回憶道。考慮到Thiel的其他事務,這種分工實屬必然。

2004年的Clarium Ventures(後更名Founders Fund)陰差陽錯成爲硅谷最佳定位基金,這歸功於Thiel募資前完成的兩次個人投資。首項是2003年聯合創立的Palantir——Thiel再次身兼創始人與投資人雙重角色,與PayPal工程師Nathan Gettings及Clarium Capital員工Joe Lunsdale、Stephen Cohen共同啓動項目。次年他邀請斯坦福法學院同窗、特立獨行的捲髮怪才Alex Karp出任CEO。

Palantir的使命極具挑釁性:借鑑(魔戒)中"真知晶石"的意象,運用PayPal反欺詐技術,幫助用戶實現跨域數據洞察。但與常規企業服務不同,Thiel將客戶鎖定爲美國政府及其盟友。"9·11事件後,我思考如何既反恐又保障公民自由,"他在2013年向(福布斯)解釋。這種政府導向的商業模式同樣遭遇融資困境——投資者對緩慢的政府採購流程充滿疑慮。

Kleiner Perkins高管直接打斷Alex Karp的路演,大談該商業模式不可行;老對手Mike Moritz雖安排了會面,卻在整場會議中漫不經心地塗鴉——這似乎又是針對Thiel的刻意冷落。儘管未能打動沙丘路風投機構,Palantir卻獲得中情局旗下投資部門In-Q-Tel青睞。"這個團隊最令人印象深刻的是他們聚焦人機數據交互的執着,"一位前高管評價。In-Q-Tel以200萬美元成爲Palantir首個外部投資者,這筆投資日後爲Thiel帶來巨大財務與聲譽回報。Founders Fund後續累計投資1.65億美元,截至2024年12月持股價值達30.5億美元,回報率18.5倍。

但鉅額回報尚需時日,Thiel在創立Clarium Ventures前的第二項關鍵投資見效更快:2004年夏,Reid Hoffman將19歲的Mark Zuckerberg引薦給老友Thiel。這對政見相左卻惺惺相惜的PayPal戰友(Hoffman 1997年創立社交網站SocialNet,後加入Confinity任COO)對社交網絡早有深度探討。當他們在Clarium Capital舊金山Presidio豪華辦公室會見Zuckerberg時,已具備成熟認知與投資決心。

"我們對社交網絡領域做了充分研究,"Thiel在(連線)活動上坦言,"投資決策與會議表現無關——我們已下定決心投資。"這位穿着T恤配阿迪達斯涼鞋的19歲青年,展現出Thiel在(從0到1)中推崇的"阿斯伯格式社交笨拙"特質:既不刻意討好,也不恥於詢問陌生金融術語。這種脫離模仿性競爭的特質,正是Thiel眼中的創業者優勢。

會面數日後,Thiel同意以50萬美元可轉債形式投資Facebook。條款簡明:若2004年12月前用戶達150萬,債權轉股權獲得10.2%股份;否則有權撤回資金。儘管未達目標,Thiel仍選擇轉股——這個保守決策最終帶來超10億美元個人收益。雖然Founders Fund未參與首輪投資,但後續累計投入800萬美元,最終爲LP創造3.65億美元回報(46.6倍)。

Thiel後來將Facebook B輪融資視爲重大失誤。首輪投資時估值500萬美元,八個月後Zuckerberg告知B輪估值已達8500萬美元。"辦公室牆上的塗鴉依舊糟糕,團隊僅八九人,每天感覺毫無變化,"Thiel回憶道。這種認知偏差導致他錯失領投機會,直至C輪估值5.25億美元時才加倍押注。這讓他悟出反直覺的教訓:"當聰明投資者主導估值激增時,往往仍被低估——人們總是低估變革的加速度。"

Sean Parker將Michael Moritz列入"黑名單"自有其緣由。這位電視廣告經紀人兼海洋學家的兒子,1999年以19歲之齡憑藉P2P音樂共享應用Napster震撼科技界。儘管Napster最終在2002年關停,卻爲Parker贏得聲譽與爭議。同年他創立聯繫人管理應用Plaxo,其社交功能雛形及"危險神童"光環吸引紅杉資本Moritz等投資者注資2000萬美元。

Plaxo重蹈Napster覆轍:高開低走。據當時報道,Parker管理風格飄忽——作息混亂、團隊失焦、情緒多變。至2004年,Moritz與天使投資人Ram Sriram決定罷免Parker。當Parker嘗試套現股份受阻時,矛盾激化:Plaxo投資方僱傭私家偵探追蹤其行蹤,覈查通訊記錄發現涉毒跡象(Parker辯稱屬娛樂性質且不影響工作)。這場鬧劇以2004年夏Parker出局告終,卻意外促成轉機——離開Plaxo後,他立即與Mark Zuckerberg展開合作。兩人年初相識於Facebook閃電攻佔斯坦福校園之際,Parker主動致信這位年輕創始人探討發展。

Parker甚至專程飛往紐約,在Tribeca熱門餐廳與Zuckerberg共進晚餐,不惜透支銀行賬戶。當Plaxo分崩離析之際,他在Palo Alto與Zuckerberg重逢,隨即出任Facebook總裁,開啓短暫而傳奇的合作。其首個舉措便是向Michael Moritz與紅杉資本復仇——2004年11月Facebook用戶突破百萬時,紅杉尋求接觸機會。Parker與Zuckerberg設計了一場殘忍的戲弄:他們故意遲到且身着睡衣,用題爲(不該投資Wirehog的十大理由)的演示文稿嘲諷紅杉,其中包含"我們沒有收入""我們穿着睡衣遲到""Sean Parker參與其中"等幻燈片。"鑑於他們的所作所爲,我們絕不可能接受紅杉投資,"Parker表示。這個錯失或許成爲紅杉史上最痛失手。

正如這個插曲所示,這位Napster創始人在Facebook早期融資中扮演關鍵角色,引導Zuckerberg認識風投世界。因此當Zuckerberg在Clarion的Presidio辦公室會見Thiel與Hoffman時,Parker亦在場。

儘管Thiel與Parker早年在Plaxo時期已有交集,但真正奠定合作基礎的是Facebook時期。2005年8月,Parker在北卡羅來納州租用派對別墅時,因未成年助理在場及可卡因搜查事件被捕(儘管未被起訴且否認知情),最終被迫離開Facebook。這反而成爲多方共贏的轉折點:Zuckerberg已準備好接管管理權,投資者擺脫了才華橫溢但難以捉摸的代言人,而Parker也坦言"衝刺後便消失"的性格本就不適合日常運營。

數月後,Parker以普通合夥人身份加入Thiel的風投機構——此時它已更名爲Founders Fund(最終像Facebook一樣去掉了定冠詞)。這個名稱更契合其抱負與定位。“我們對PayPal時期的某些投資者頗有微詞,我們認爲完全可以用另一種方式運作。”Howery表示。其核心理念簡單卻顛覆:絕不驅逐創始人。

這在如今“創始人友好”氾濫的市場看似平常,但當時實屬創舉。“他們首創‘創始人友好’理念,當時硅谷慣例是找技術創始人,僱傭職業經理人,最後把兩者都踢出局。投資者纔是實際掌控者。”Flexport CEO Ryan Peterson評價。

“這就是風投行業前50年的運作方式,直到Founders Fund出現。”Stripe聯合創始人John Collison總結風投史道。自1970年代起,Kleiner Perkins與紅杉資本通過積極介入管理取得成功,這種“投資人主導”模式在Atari和Tandem Computers等案例中成效顯著。即便30年後,頂級風投仍保留這種思維慣性——權力屬於資本方而非創業者。紅杉傳奇創始人Don Valentine甚至戲稱應把平庸創始人“關進曼森家族的地牢”。

Founders Fund的“創始人本位”理念不僅是差異化策略,更源於Thiel對歷史、哲學與進步本質的獨特認知。他堅信“主權個體”的天才價值,認爲束縛突破常規者不僅是經濟愚蠢,更是文明破壞。“這些人會毀掉世界最有價值發明家的創造,”Luke Nosek道出團隊對傳統風投的蔑視。

Sean Parker完美契合這種理念,但27歲的他加入仍引發投資者憂慮。宣佈任命的報道直言:“其過往經歷令部分LP緊張”。Parker本人也坦言:“我始終缺乏安全感,會議後總自問是否提供了價值?”

這種擔憂引來了老對手Mike Moritz的阻擊。2004年募資5000萬美元后,Founders Fund於2006年再度出擊,目標1.2-1.5億美元。此時團隊已煥然一新:Parker加入、Nosek全職加盟,加之Thiel作爲Facebook首位外部投資者的光環,這家原屬對衝基金副業的小機構正蛻變爲新興勢力。

此舉顯然觸怒了Moritz。據Howery等人回憶,這位紅杉掌舵人試圖阻撓其募資:“在我們募集第二期基金時,紅杉年會上赫然出現警示幻燈片——‘遠離Founders Fund’。”兩年後加入的Brian Singerman補充細節:“他們威脅LP若投資我們,將永久失去紅杉准入資格。”

同期報道顯示,Moritz的措辭更爲隱晦。他在LP會議上強調“欣賞長期堅守企業的創始人”,並點名幾位未能做到的知名創業者。其中明顯暗指Founders Fund合夥人Sean Parker。“我們愈發敬重那些締造偉大企業的創始人,而非將個人利益置於團隊之上的投機者,”Moritz在事後迴應中寫道。

這記"迴旋鏢"反而助推了Founders Fund:“投資者紛紛好奇:爲何紅杉如此忌憚?這反而釋放了積極信號,”Howery表示。2006年,該基金成功募集2.27億美元,Thiel出資比例從首期的76%降至10%。Howery指出,“斯坦福大學捐贈基金領投,標誌着我們首獲機構投資者認可”。

隨着早期投資初見成效,Founders Fund獨特的投資哲學開始顯現威力。Thiel對制度化管理的厭惡使基金前兩年處於“高效混沌”狀態。Howery奔波於項目挖掘,而團隊拒絕固定議程與例行會議。

由於Thiel需兼顧Clarium Capital,時間極爲有限。Howery表示:“我只能安排他參與關鍵會議。”Parker的加入雖未改變基金運作原理,但帶來了更多系統性:Howery解釋道,“當Luke和Sean加入後,我們三人可共同評估項目,或由一人初篩後再引入團隊決策。”

核心團隊形成能力互補:“Peter是戰略思想家,專注宏觀趨勢與估值;Luke兼具創造力與分析力;我側重團隊評估與財務建模,”Howery分析道。Parker則補全產品維度:“他深知互聯網產品邏輯,Facebook經歷使其精通消費者互聯網痛點,能精準識別細分領域機會。”其個人魅力同樣成爲談判利器:“他極具感召力,在交易收官階段尤其出色。”

除Facebook與Palantir兩大標誌性投資外,Founders Fund早期還押中6.89億美元售予Salesforce的Buddy Media,但也錯失YouTube——這本該是其“射程範圍內”的項目,因爲創始人Chad Hurley、Steve Chen、Joed Kareem均來自PayPal,最終被紅杉的Roelof Botha捕獲,僅一年後即以16.5億美元售予谷歌。

無論如何,Founders Fund前幾年業績已堪稱驚豔,而更輝煌的時刻即將到來。

2008年,Thiel在友人婚禮重逢老對手Elon Musk。這位PayPal舊將彼時已用套現資金創立特斯拉與SpaceX兩家公司。當風投市場追逐下一個消費互聯網熱點時,Thiel卻興趣漸失——這源於其斯坦福時期對法國哲學家René Girard學說的癡迷。“Girard的思想與時代格格不入,正合叛逆本科生胃口,”Thiel回憶道。

Girard提出的“模仿慾望”理論:人類慾望源於效仿而非內在價值。該理論成爲Thiel解析世界的核心框架。Facebook崛起後,目睹風投界集體追逐社交產品的模仿狂潮,Founders Fund雖投資了本地社交網絡Gowalla(後被Zuckerberg收購),卻顯勉強。

Thiel在(從0到1)中精闢總結:“所有成功企業都是不同的——通過解決獨特問題獲得壟斷地位;所有失敗企業都相同,都未能逃離競爭。”儘管風投領域難言壟斷,Thiel仍將此理念貫徹於投資策略:尋找其他投資者不願或不能觸及的領域。

Thiel將目光轉向硬科技——那些構建原子世界而非比特世界的公司。這種策略有其代價:繼Facebook之後,Founders Fund錯失了Twitter、Pinterest、WhatsApp、Instagram和Snap等所有社交領域重大機會。但正如Howery所言:“你甘願用所有這些錯失來換取SpaceX。”

2008年婚禮重逢後,Thiel提議向SpaceX投資500萬美元,部分動機是“彌補PayPal時期的裂痕”,顯示其對Musk技術尚未完全信服。當時SpaceX已經歷三次發射失敗,資金幾近枯竭。某前任投資者誤抄送給Founders Fund的郵件,更暴露行業對SpaceX的普遍看衰。

儘管Parker因領域陌生選擇迴避,其他合夥人卻全力推進。作爲項目負責人,Nosek力主將投資額增至2000萬美元(佔基金二期近10%),以3.15億美元投前估值入場——這是Founders Fund史上最大手筆,也被證明是最明智決策。

“這極具爭議,許多LP認爲我們瘋了,”Howery坦言。但團隊堅信Musk與技術潛力:“我們已錯過多個PayPal同事項目,這次必須全力押注。”最終這筆投資使基金在其最佳項目中的持股翻了兩番。

某家Founders Fund正在接洽的知名LP因此斷絕往來。“我們因此分道揚鑣,”Howery透露。這位匿名LP錯失了驚人回報——後續17年間,基金累計向SpaceX投資6.71億美元(僅次於Palantir的第二大持倉)。截至2024年12月公司以3500億美元估值進行內部股份回購時,該持倉價值已達182億美元,實現27.1倍回報。