在目前的 L2 敘事中,很多項目都還在卷“生態規模”“用戶量”和“激勵活動”。Hemi 卻完全反其道而行:它不製造熱度,也不追求短期爆發,而是瞄準了整個資金流的最上游——BTC 的入口。

這不是一條面向零售衝榜的鏈,而是一條想要重新定義流動性主通道的鏈。

BTC 的共識強大,卻缺乏參與語法

BTC 是加密市場的資金底盤,卻一直無法在合約世界中真正發揮作用。UTXO 架構難以與 EVM 環境兼容,橋接方案增加了信任成本,包裝資產如 WBTC 實際只是託管憑證。這導致 BTC 雖然佔據資金體量的絕對頭部,卻始終被隔離在主流 DeFi 生態之外。

Hemi 選擇的策略很乾脆,不是改 BTC,也不是包裝它,而是讓 EVM 直接與 BTC 對話。

技術機制極其剋制,但極具槓桿效應

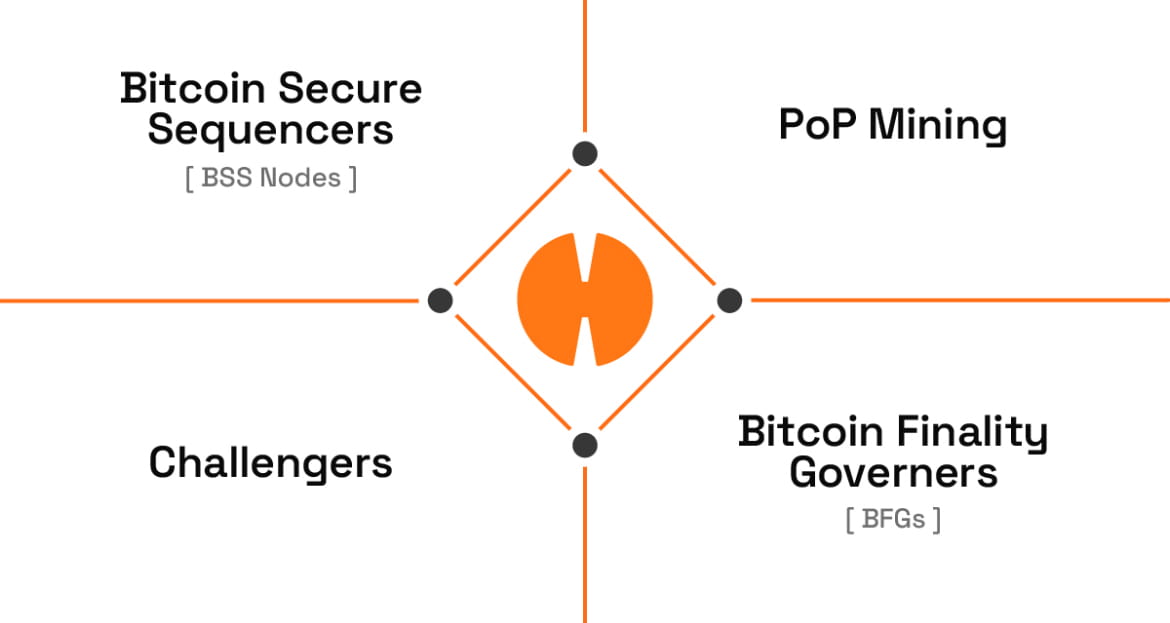

Hemi 沒有堆疊複雜的技術組件,也不靠營銷講故事,它的底層只有兩塊:

• hVM 讓 EVM 合約可以直接讀取 BTC 狀態

• PoP(Proof-of-Proof)將 Hemi 的狀態寫入 BTC 區塊,從 BTC 共識繼承安全性

這兩步徹底改變了信任結構。Hemi 不再依賴自身的治理來證明安全,而是讓 BTC 共識成爲底層背書。

資金曲線的特徵,反而更說明問題

Hemi 並沒有出現典型的“空投型曲線”,也沒有暴力增長。但鏈上數據透露出清晰的結構性信號:

資金淨流入緩慢且穩定,橋接延遲維持在極低區間,DEX 滑點收斂,大額錢包交互頻率不高但規律。

這種節奏正是基礎設施項目的特徵。它不靠噪音吸引人,而是靠“位置”吸引資金。

我的判斷(1):Hemi 並不會通過短期熱度爆發,而更可能在 BTC 資金遷徙加速時呈現非線性增長。

與其他 L2 的本質差別在於“位置”

Blast、Base、Linea 等鏈必須卷生態、卷項目數,因爲它們站在流動性下游。Hemi 不在下游,而是站在 BTC 的資金入口。一旦入口被佔據,後續生態發展就具備了天然優勢。

這就像高速公路的收費站,你不需要做廣告,也不怕流量稀釋。

我的判斷(2):Hemi 不打流量戰,而是在建立上游壟斷位置。

中心化治理階段既是風險也是機會

Hemi 仍處於 Stage 0,權限集中,治理未完全去信任化。這意味着短期大規模資金流入仍有門檻,但也意味着早期窗口期依然存在。對想提前埋伏的人來說,這是節奏的關鍵節點。

我關注的核心信號,不在交互頻率

對這種項目而言,刷任務沒有意義。真正決定拐點的,是四條鏈上曲線:

1. BTC → Hemi 橋接淨流入速度

2. DEX 深度與滑點變化

3. 機構類地址出現頻率

4. 治理機制推進進度

當這些曲線出現同步拐點時,纔是真正的流動性爆發信號,而不是“空投活動”拉盤。

我的判斷(3):Hemi 的紅利不會體現在積分榜上,而是體現在結構指標上。

BTC 的“協議化”是大事件

一旦 BTC 可以直接進入合約體系,整個 DeFi 的資金流動邏輯都會被改寫:抵押資產結構會發生遷移,跨鏈橋重要性下降,流動性路由會被重新分配。Hemi 所做的,就是在這條路徑的起點搶佔一席之地。

這種位置型基礎設施不會永遠低調。等到市場開始高談熱度時,已經是早期紅利期結束的時候。