聽說過區塊鏈的人都應該聽說過 Sybil 這個名字——一種攻擊方式,一個人假裝成數百或數千個人來操縱網絡。聽起來簡單,但這正是所有去中心化系統最大的威脅。因爲 Web3 畢竟仍然基於 “多人共識”。如果這些 “多人” 實際上只是一個小組在一堆假錢包背後,那麼去中心化的所有概念都會從根本上崩潰。

在網絡上 @OpenLedger $OPEN , 這個問題變得更加棘手。網絡越開放,就越容易被利用。投票機制、獎勵、空投、DAO 治理……如果 Sybil 進入,所有這些都有可能受到影響。因此,發現 Sybil 不再僅僅是“安全功能”,而是維持整個系統信任的生死攸關的條件。我把它稱為“解讀群眾的藝術”。

因為 Sybil 並不是以簡單的方式出現的。它不會用紅色代碼錯誤提示敲門,而是隱藏在夜市中無名的陰影裡——發送一些小交易,進行零散互動,然後有一天,突然一起行動以佔據優勢。如果僅僅看每個獨立地址,我們什麼也看不見。但當我們將它們組合成網絡時,我們會看到奇怪的連接群,異常同步的活動。

一個有效的 Sybil 發現模型通常從最簡單的東西開始:行為。創建錢包的速度、交易頻率、發送-接收模式、平均 token 數量、每天的活躍時間。這些微小的東西疊加在一起形成了“行為指紋”。例如,真實人的錢包有著非常人性化的節奏:有時空閒,有時忙碌,有情緒,有停頓。而 Sybil 的錢包則如同機器人,周期性運作,沒有隨機性。

但僅止於行為仍然不夠。做網絡分析的兄弟們都知道:必須關注關係。哪個帳戶與誰互動,哪個團體經常一起交易,資金流向哪個方向。在這裡,圖模型成為了得力工具。當我們繪製網絡時,Sybil 會顯現為“人造社區”的聚集——內部連結密集,但對外連接卻非常脆弱。就像一群朋友整天自言自語假裝人多,但卻沒有其他人關心。

我曾經看到一個相當有趣的案例:超過 200 個錢包在 5 分鐘內一起向一個地址發送 token,然後 10 分鐘後所有人又一起轉回一個不同的錢包。在 explorer 上看起來像是 200 個獨立用戶,但畫出圖來就立刻看出——一個封閉的循環,顯然是機器人。像這樣的東西人類都能看出來,更不用說用數千樣本數據訓練的機器學習模型了。

對於 @OpenLedger $OPEN ,構建 Sybil 檢測模型可以分為三個層次。第一層是規則——一些基本的過濾器,例如:新創建的錢包在 24 小時內發送了幾百筆交易,或者一組錢包共享 IP 或父錢包。第二層是無監督模型,類似於聚類、異常檢測,以識別與大多數行為不同的行為。最後一層,更高級,是深度學習模型(可以使用圖神經網絡)——在這裡系統學會如何“讀取”交易網絡並識別人類難以用肉眼察覺的 Sybil 結構。

當然,這不是一次性的追逐遊戲。攻擊者的學習速度也很快。今天我們識別到這個模式,明天他們就會改變創建錢包的方式,改變頻率,甚至使用 AI 來模擬真實人的行為。因此,發現 Sybil 的系統不應該僵化。它必須是一個持續的循環,涵蓋監控、學習和調整。這是一種對區塊鏈的自然免疫——時刻保持警覺,隨時適應。

我個人認為,在所有反 Sybil 模型中,最重要的不是算法,而是哲學。我們無法完全消除風險,但我們可以讓攻擊變得代價昂貴到壞人不得不退縮。通過要求質押,設計合理的激勵,或者簡單地創建一個讓欺詐行為無法獲得太多利益的系統。有時候,一些小額交易費用,一點延遲在投票過程中,反而比千行代碼更有效。

另一個相當有趣的方向是結合社會因素。使用信任網絡,或去中心化身份認證,讓真實用戶之間“相互擔保”。這聽起來可能很柔和,但實際上非常強大,因為它將人類因素再次引入去中心化網絡。當我們可以通過他人的信譽信任某人時,Sybil 將失去生存的空間。

我知道,說起來容易,實施起來難。鏈上數據非常廣泛,攻擊手段日益精巧。但相信我,這個問題不能僅僅依賴技術來解決。它需要一個整體的視角:技術 + 經濟 + 社會。一個真正強大的模型不僅能發現 Sybil,還能讓 Sybil 失去存在的動機。

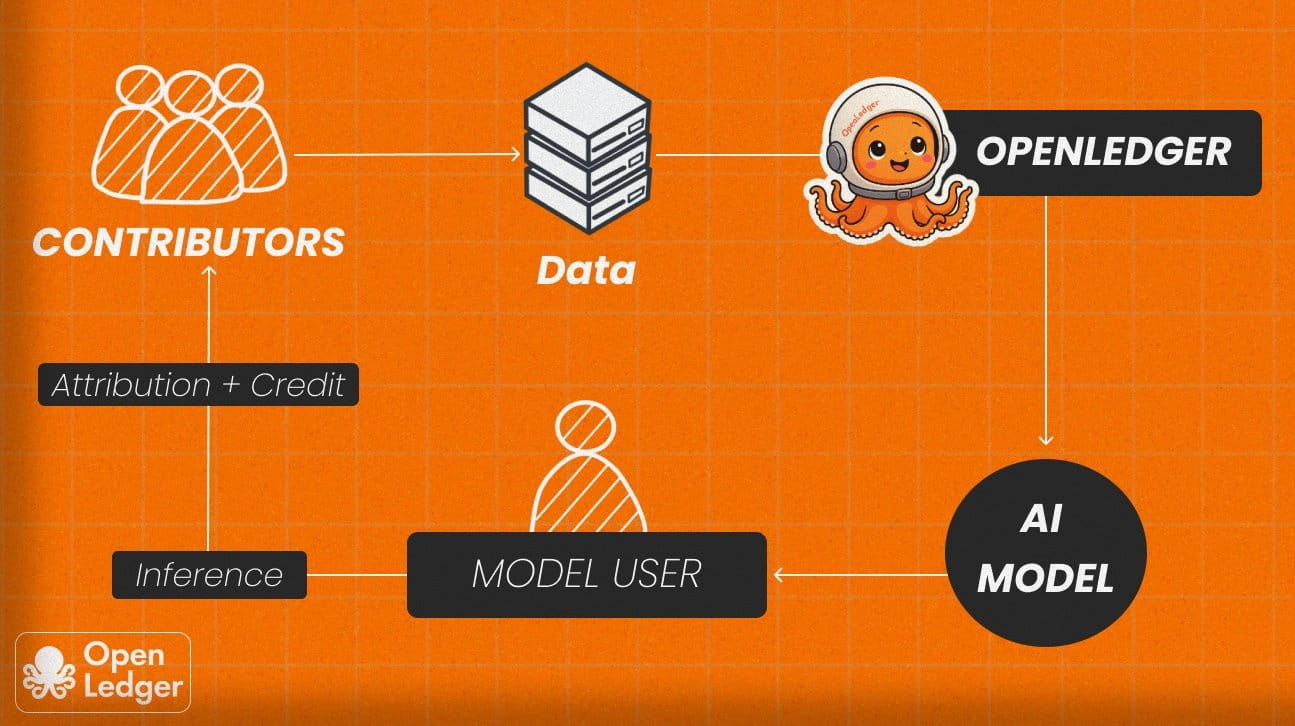

@OpenLedger 正在朝著正確的方向前進,如果他們將 Sybil 檢測視為系統 DNA 的一部分,而不是外部的保護層。也就是說,從一開始設計網絡時必須考慮到這個風險,以便每個區塊、每個交易都能夠“自我證明其真實性”。

說到底,發現 Sybil 就像理解人類一樣。偽造者可以複製行為,但無法複製意圖。當我們學會如何讀取網絡中各個節點的“意圖”——通過節奏、連接和交易目的——我們將會看到更清晰的全貌。而在那時,區塊鏈才真正意義上去中心化:每個身份都不是通過文件來驗證,而是通過行為的真實性來驗證。

@OpenLedger #OpenLedger #open