你或許已經察覺到,我對以太坊(ETH)的態度近來有所軟化。這並非毫無緣由的立場搖擺 —— 過去一段時間,ETH 相對估值的持續走低,正不斷侵蝕着投資者對它的信心。而當 ETH 懷揣着成爲 “互聯網貨幣” 的宏大願景時,信心恰恰是支撐其前行的核心支柱。

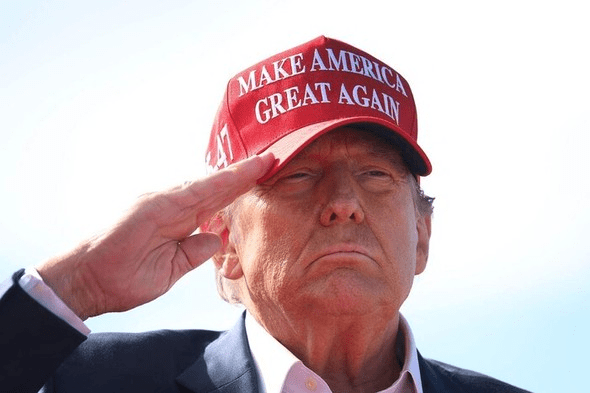

多年來,以太坊爲何在市場表現上持續落後,始終是加密領域爭論的焦點。事實上,困擾 ETH 相對估值的諸多問題,並非它自身能夠掌控。比如,前美國證券交易委員會(SEC)主席加里・根斯勒(Gary Gensler)任內對加密貨幣的嚴苛監管態度,曾讓以太坊長期處於 “是否屬於證券” 的不確定性中;MicroStrategy 首席執行官邁克爾・塞勒(Michael Saylor)對 Bitcoin 的極致推崇與大規模增持,也在一定程度上分流了市場對 ETH 的關注與資金。不過,隨着根斯勒的離職,以及專注於 ETH 生態資金管理的 “ETH 財庫公司” 終於落地,這些外部桎梏正逐漸鬆動,部分問題正在朝着自我解決的方向發展。

但今天,我更想將目光聚焦於以太坊社區能夠自主掌控的挑戰上。畢竟,以太坊在市場中落後已超三年,其中相當一部分原因,源於其自身尚未解決的結構性問題。唯有集中精力攻克這些內部難題,才能重新點燃潛在 ETH 買家的興趣,讓 ETH 的價值迴歸應有的軌道。

核心癥結:斷裂的價值捕獲供應鏈

以太坊面臨的諸多挑戰,歸根結底可以歸結爲一個核心矛盾:以太坊的實用性與 ETH 代幣的價值之間,存在一條斷裂的價值捕獲供應鏈。

彭博社加密貨幣專欄作家喬・韋森塔爾(Joe Weisenthal)曾直言:“我很驚訝…… 以太坊、Solana、Tron 上的穩定幣使用量如此龐大,但這些底層區塊鏈的代幣持有者,卻沒有從中獲得更多價值。” 這番話精準點出了以太坊價值捕獲的痛點 —— 穩定幣本是以太坊生態中最具活力的應用之一,但其繁榮並未有效反哺 ETH。

早在 2018-2019 年的加密熊市期間,行業就曾討論過 “某條公鏈的穩定幣供應量與其 Layer1(底層公鏈)代幣價值捕獲之間的關聯”。當時的共識是,穩定幣的流通量越高、交易越頻繁,理論上越能帶動底層公鏈的手續費收入,進而提升代幣價值。但現實卻與這一共識背道而馳。

以以太坊爲例,用戶在 Layer1 上購買穩定幣時,僅需支付約 0.5 美元的 Gas 費(手續費),這部分費用會分配給以太坊礦工(合併後爲驗證者),但對 ETH 代幣本身的價值拉動微乎其微 —— 既不會減少 ETH 的流通量,也不會形成持續的價值沉澱。更關鍵的是,隨着 Layer2(二層網絡)的普及,越來越多穩定幣交易轉移至 Arbitrum、Optimism 等 Layer2 上,此時用戶支付的 Gas 費甚至低於 0.01 美元,ETH 能從中捕獲的價值幾乎可以忽略不計。哪怕用戶在 Layer2 上完成了數十億美元穩定幣的交易,ETH 的價格也難以從中獲得有效支撐。

這就是以太坊價值捕獲的核心困局:生態應用的繁榮(如穩定幣、DeFi、NFT)並未形成清晰的路徑,將價值傳導至 ETH 代幣本身,實用性與價值之間的 “最後一公里” 始終未能打通。

積極信號:以太坊的生態 momentum(勢頭)

儘管價值捕獲問題懸而未決,但以太坊的生態採用指標卻呈現出不容置疑的樂觀態勢。尤其是近期 Robinhood 的動作,更是爲以太坊的未來注入了一劑強心針。

Robinhood 不僅宣佈推出基於以太坊的 Layer2 網絡 “Robinhood Chain”,還計劃在以太坊上部署 “代幣化股票”—— 這一舉措絕非偶然,它本質上是對以太坊 Layer2 路線圖的認可,更是對其 “華爾街資產可信中立結算層” 定位的驗證。長期以來,區塊鏈技術一直被寄予 “改造華爾街陳舊金融體系、實現萬物代幣化與自由交易” 的期望,而 Robinhood Chain 的落地,標誌着這一期望正從概念走向現實。

事實上,Robinhood 的動作只是以太坊衆多看漲信號中的一個縮影:

穩定幣領域的絕對主導:以太坊生態佔據了全球穩定幣總供應量的 50%;若剔除透明度存疑的 Tron 生態(其穩定幣 USDT 流通量雖高,但生態封閉性強、合規風險較大),以太坊的佔比更接近 75%,牢牢掌控着穩定幣市場的核心話語權。

Circle IPO 的直接背書:作爲 USDC(全球第二大穩定幣)的發行方,Circle 在其重磅 IPO 文件中明確提及,以太坊網絡持有所有 USDC 發行量的 66%—— 這相當於傳統金融巨頭對以太坊生態的公開認可。

頭部機構的 Layer2 佈局:加密交易所巨頭 Coinbase 正在自主構建基於以太坊的 Layer2 網絡,這一動作不僅將爲以太坊帶來更多合規用戶與資金,更凸顯了頭部機構對以太坊 Layer2 戰略的長期信心。

去中心化與高可用性的契合:以太坊自上線以來保持了 100% 的正常運行時間(無重大宕機事故),且始終將 “真正的去中心化”(無單一交易對手方風險)作爲核心原則 —— 這恰好契合了華爾街對資產安全、透明、抗審查的核心需求,使其在與 Solana、Avalanche 等競爭對手的對比中,樹立了更可靠的品牌形象。

ETH 財庫公司的影響力提升:專注於 ETH 生態資金管理的 “ETH 財庫公司” 已逐步落地,其通過專業化的資金運作(如流動性管理、生態投資),正不斷增強 ETH 在加密市場乃至傳統金融領域的經濟影響力。

如今,若想爲 ETH 和以太坊構建一個樂觀的敘事,已經比過去容易得多。以太坊開發者多年來爲維護去中心化與可信中立性所付出的努力,如今終於迎來了收穫期 —— 其在世界金融中心華爾街的採用率正大幅上升,生態的 “護城河” 也在不斷加深。

敘事的擴展與分歧:華爾街的期待與部落主義的隱憂

面對以太坊生態的快速發展與採用率的提升,許多人看到了其中蘊藏的巨大機遇,Tom Lee(Fundstrat 創始人,知名加密分析師)的 Bitmine 資金管理策略便是典型代表。

Tom Lee 的策略邏輯十分清晰:通過將 ETH 納入資產負債表,將其包裝成符合傳統金融機構風險偏好的產品,再 “賣給華爾街”。以太坊本身並不缺乏敘事亮點 —— 從 Layer2 的 scalability(可擴展性)解決方案,到萬物代幣化的願景,再到與華爾街的合規對接,每一個點都具備吸引傳統資金的潛力。ETH 當前所缺少的,或許只是足夠有說服力的 “傳道人”,將這些亮點轉化爲能讓華爾街興奮的投資邏輯。

但與此同時,一個關鍵問題也浮出水面:我們即將見證,過去四年 ETH 的低估,究竟是市場非理性情緒導致的短期現象,還是其自身存在更深層次、更難解決的結構性問題(如價值捕獲斷裂)?

深入分析便會發現,以太坊的 “兩面性” 在此刻體現得淋漓盡致:

一面是爆發潛力:Layer2 模型的普及正在解決以太坊的可擴展性問題,吸引更多機構與用戶入場;華爾街的逐步認可,似乎只需輕輕一推,就能讓 ETH 的價格突破 1 萬美元大關。

一面是價值困局:Layer2 的發展也切斷了 ETH 價值捕獲供應鏈的關鍵環節 —— 大部分交易在 Layer2 完成,ETH 能從中獲得的 Gas 費分成與價值沉澱越來越少,生態繁榮與代幣價值的脫節愈發明顯。

在我看來,這種二分法背後隱藏着一個更大的風險:如果在價值捕獲供應鏈尚未修復的情況下,就盲目強化樂觀敘事,很可能會形成一種 “部落主義”—— 以太坊內部成員因對生態願景的認同而熱情高漲,但外部投資者因看不到清晰的價值支撐邏輯而選擇排斥。

最典型的例子便是 “ETH 單價 74 萬美元” 的預測:當以太坊社區成員看到這一目標時,大多會感到興奮,將其視爲生態潛力的證明;但在以太坊之外的人(如傳統金融投資者、比特幣持有者)眼中,這一預測更像是脫離現實的 “妄想”—— 只需看看 X(原 Twitter)上的評論便知,外部對 ETH 的質疑從未停止,核心爭議點始終圍繞 “ETH 的價值支撐究竟是什麼”。

那麼,是否存在一種更優的場景?答案是肯定的。如果以太坊能將 “卓越的價值捕獲供應鏈” 重新納入敘事核心(就像 2021 年 DeFi 爆發期那樣),同時推動技術升級,比如讓所有以太坊 Layer2 都成爲 “原生 + 基於 Rollup” 的架構,並將以太坊的區塊時間縮短至約 2 秒(這是以太坊社區長期以來的技術目標),那麼情況可能會完全不同。

在這樣的未來場景中:

Rollup 的同步可組合性:Rollup(Layer2 的核心技術)將具備同步可組合性,不同 Rollup 之間無需通過跨鏈橋即可實現資產與數據的互通,徹底解決當前跨鏈橋的安全風險與效率問題。

更低的交易成本與更高的交易量:Layer1 區塊時間縮短至 2 秒後,做市商能夠提供更低的交易價差(因爲鏈上數據確認速度更快,風險更低),進而吸引更多用戶進行鏈上交易,交易量將大幅提升,價格執行力(即用戶下單後能以預期價格成交的概率)也會顯著改善。

MEV 的正向利用:以太坊強大的 MEV(最大可提取價值)基礎設施,將不再是少數礦工 / 驗證者收割用戶的工具,而是能爲普通交易者提供 “最佳執行”—— 比如在 Meme 幣、小盤代幣等流動性較低的資產交易中,MEV 系統可幫助用戶以更優價格成交,而非像當前某些平臺那樣,向用戶收取高達 20% 的溢價費用。

流動性迴流 Layer1:跨鏈生態的流動性將重新迴流至以太坊 Layer1,而 “原生 + 基於 Rollup” 的架構能讓 Rollup 無縫接入 Layer1 的流動性,進一步帶動整個生態的交易量增長。

ETH 價值捕獲的修復:此時的 Rollup 將比當前的 Layer2 消耗 10-100 倍的 Gas 費,同時因共享流動性與可組合性,所有 Rollup 上的交易活動都將間接拉動 ETH 的需求 —— 無論是驗證者質押需求,還是 Gas 費帶來的銷燬(若 EIP-1559 機制進一步優化),都能讓 ETH 的價值捕獲能力大幅提升。

代幣化資產的全生態流通:Rollup 上發行的代幣化資產(如股票、債券、藝術品),將能在整個以太坊生態中自由流通,無需受限於單一平臺,以太坊作爲 “代幣化資產發行與交易核心平臺” 的地位將進一步鞏固。

這纔是以太坊應有的未來 —— 在這個未來中,以太坊的實用性(生態繁榮、交易量增長)與 ETH 的價值捕獲(代幣需求增加、價格上漲)之間,形成了正向的反饋循環,而非當前的 “脫節” 狀態。

破局之道:修復價值循環,打破部落主義敘事

2024 年,比特幣完成了一次關鍵的身份躍遷:它從一種主要由社區羣體推廣、帶有 “小衆投資品” 標籤的資產,一躍成爲被世界上最強大的政府(如美國)視爲 “特殊資產” 的存在 —— 目前,只有比特幣擁有主權國家的戰略儲備(如薩爾瓦多、中非共和國),其他加密資產均不具備這一地位。

比特幣之所以能實現這一躍遷,核心在於其清晰的基本面:2100 萬枚的固定供應量,帶來了 “數字黃金” 的稀缺性敘事,這一邏輯讓非投機性投資者(如主權基金、家族辦公室)願意至少持有少量比特幣,將其作爲對衝通脹、分散風險的工具。

以太坊需要做同樣的事情 —— 它需要一個清晰、可驗證、能被傳統金融機構認可的 “價值支撐邏輯”,而非僅僅依賴 “生態繁榮” 的模糊敘事。

當前,Tom Lee 以及其他 ETH 財務策略公司正在積極向華爾街傳播 ETH 的價值,但如果他們能將 “修復後的價值捕獲供應鏈” 作爲核心槓桿,而非單純強調生態採用,效果或許會好得多。畢竟,華爾街最關心的永遠是 “投資回報從何而來”,沒有清晰的價值支撐,再美好的願景也難以轉化爲真金白銀的投入。

因此,以太坊社區必須加快步伐,修復以太坊實用性與 ETH 價值之間的反饋循環。我們清楚地知道需要做什麼:優化 EIP-1559 機制(讓更多 Gas 費用於 ETH 銷燬),推動 Rollup 的同步可組合性升級,建立 Layer2 與 ETH 價值的綁定機制(如 Rollup 需質押一定數量 ETH 才能運行);我們也清楚相關的利益方 —— 既有已經在朝着這一願景努力的開發者(如 Optimism、Arbitrum 團隊)、機構(如 Coinbase、Circle),也有少數可能因短期利益而猶豫的參與者(如部分 Layer2 項目方),他們需要社區通過更深入的溝通與協作來達成共識。

這其中的利害關係不言而喻:一旦價值循環修復,我們將擁有一個能向全世界清晰宣傳的以太坊增長故事 —— 這個故事不再是內部成員的 “自嗨”,而是能讓外部投資者、傳統金融機構信服的邏輯。最終,它將幫助以太坊實現其支持者多年來的期望:突破 1 萬美元大關,甚至朝着更高的目標邁進,真正成爲推動 “互聯網貨幣” 與 “萬物代幣化” 的核心力量。#ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥