作者|蘇子華

編輯|鄭玄

過去兩年,很多人對 AI 的印象,基本都停留在一個對話框裏:

有問題,敲幾個字,它就給答案。好用是好用,但也讓人覺得有點單調——AI 難道就只能困在對話框裏嗎?

我一直覺得,真正的 AI,不該只是「會背百科全書的老師」,而應該能跟我一起走進生活,理解我當下正在經歷什麼。

昨晚剛剛正式發佈的 Looki L1,可能就是第一臺真正讓 AI「走出來」的設備。

這就是 Looki L1,有三個顏色可供選擇|圖片來源:Looki

早在半個月前,我開始試用 Looki L1,第一次拿到手,我差點以爲這是個掛墜形相機。但很快我發現,它既不是運動相機,也不是簡單掛在脖子上的 GPT 硬件。

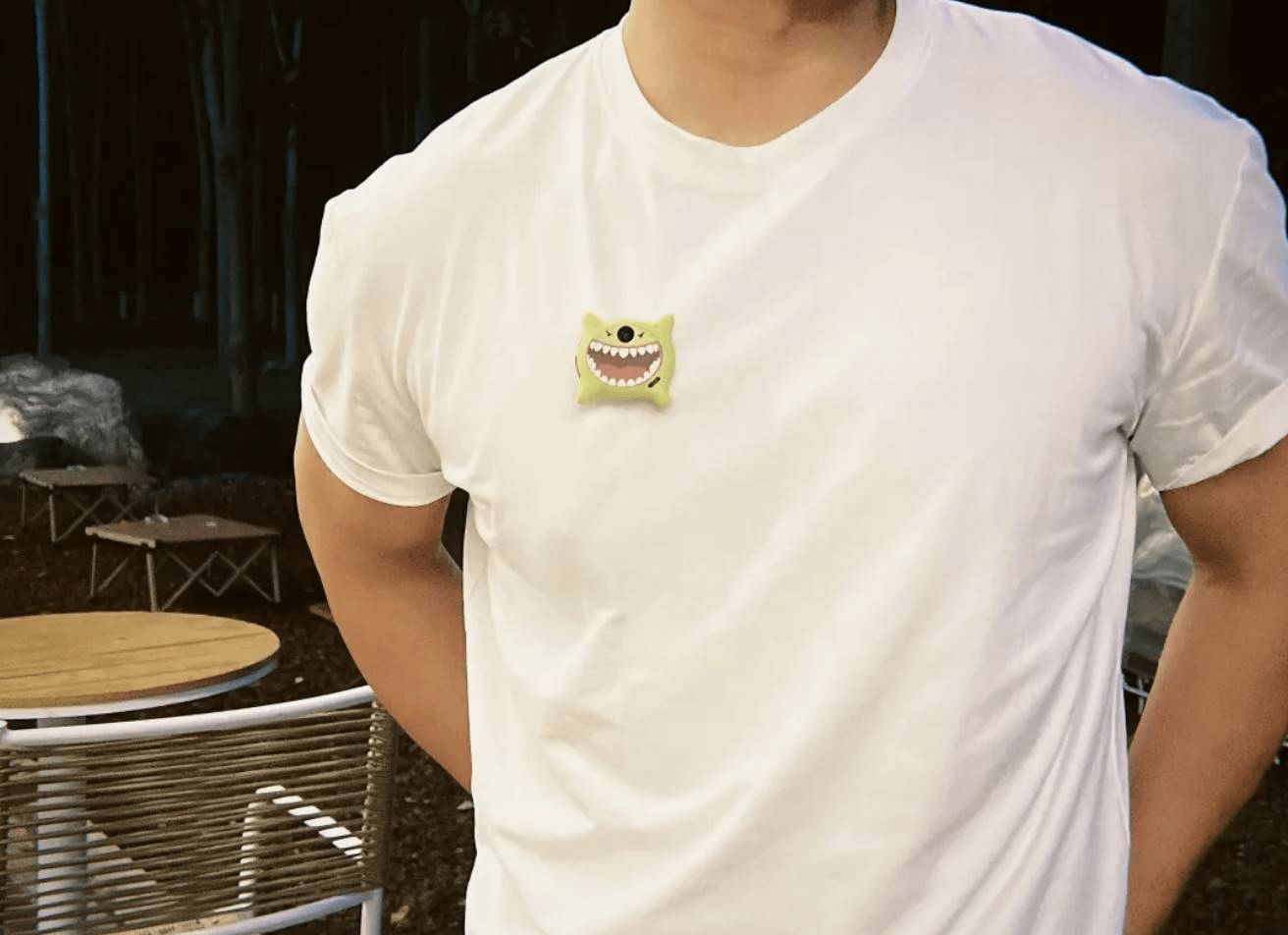

我日常習慣於把 Looki L1 磁吸在胸前。Looki 爲用戶提供了不同的機身貼紙,我挑了個鬼臉圖案|圖片來源:極客公園

當我開啓它的 Story Mode(故事模式),它會自動捕捉視頻和聲音,然後交給 AI 去理解我當下的情境,那一刻,我身邊的一切——街道、朋友的笑聲、我的表情——都成了 AI 的提示詞。

和它一起生活的感覺很特別:我經歷什麼,它就經歷什麼,它不再只是一個回答問題的工具,而是一個和我共享日常的 AI 夥伴。

過去幾年,大部分 AI 產品都在強調「效率」和「生產力」。但能真正進入每個人生活的 AI,幾乎還是一片空白。

Looki 正是瞄準了這項空白。成立一年,這個團隊在半年時間裏完成了三輪融資(天使、天使+、Pre-A),金額超千萬美金。本輪融資由鐘鼎資本領投,老股東 BAI、阿爾法公社和同歌創投超額追投。根據官方定義,它是一款 AI lifelogging camera(AI 生活日誌相機),是全球首個真正實現了多模態交互的 AI 硬件。

使用的這段時間,我已經忘了說過多少句「我靠」了。回過頭看,它不僅是一個「生活記憶體」,還讓我重新理解了自己,更帶給我不少生活習慣的變化。而在它身上,也打開了我對「AI 交互」未來的想象。

當 AI 進入我的生活

和傳統的任何相機相比,Looki 的外觀設計、操作實在太簡單了,甚至可以說是「簡陋」。

Looki L1 沒有屏幕,一共只有兩個物理按鍵,通過長短按開啓 Story Mode(間隔拍攝)、拍照、錄像和錄音功能。機身正面的 touchpad 實現了和 AI 對話的功能,體驗和微信的發送語音很像。

側邊是兩個功能鍵,正面是 touchpad,可以觸按|圖片來源:極客公園

而且它的重量只有 30 克,戴在身上沒什麼感覺,以至於讓我覺得,這個團隊的目的就是讓用戶少去操作它,儘量忘掉這個相機的存在。

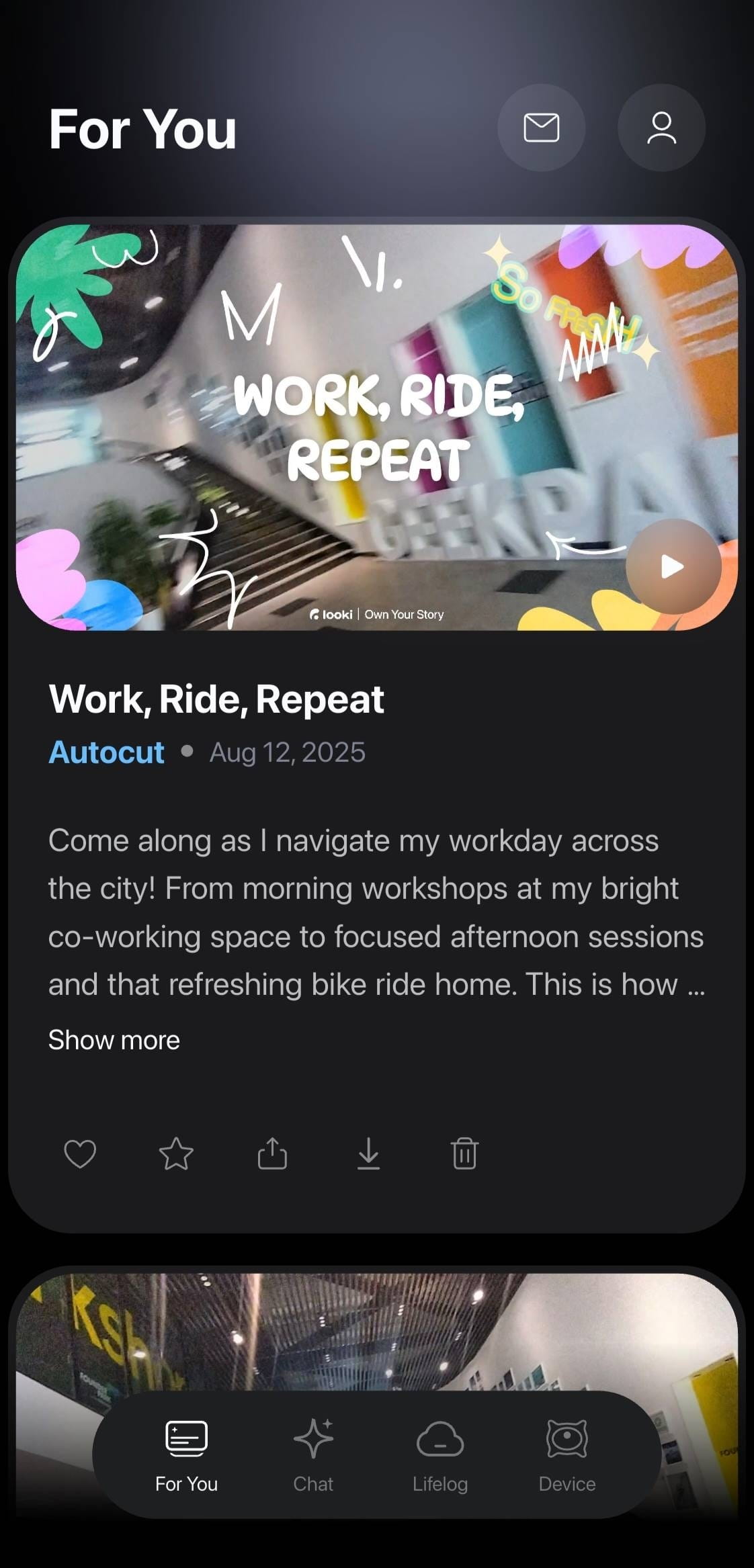

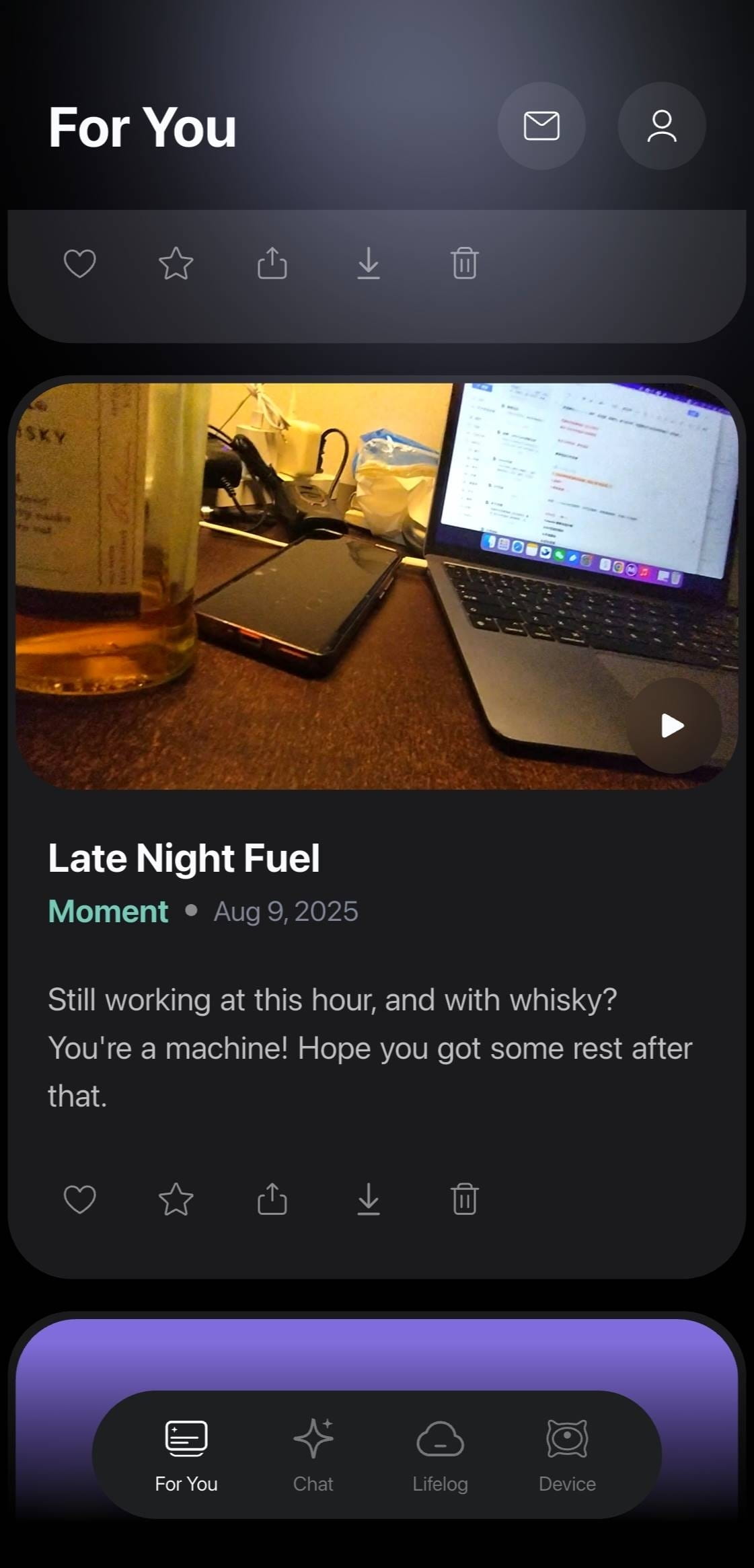

Looki 的 App 界面|圖片來源:極客公園

Looki 的 App 也延續了極簡思路,如上圖所示:

For You:每天 AI 主動推送的「生活流」,像私人版 Instagram feed,但只給你看;

Chat:擁有生活全記憶的 AI 聊天,絕對是最懂我的 AI,可以在這裏聊自己的生活;

Lifelog:AI 自動理解和整理的生活檔案,把素材變成有主題的 Moments;

Device:主要用來查看設備狀態,以及一些其他基本設置。

用 Looki 記錄日常,最大的感受是「投入當下」。

我最常用的功能是 Story mode,也就是間隔自動拍攝。開啓之後,我便不再管它,無需考慮什麼時候按快門,專心享受當下就行。

如果遇到突然想記錄的畫面,也不需要從兜裏掏出手機,再解鎖、拍照。而是直接按一下 looki L1 的拍照鍵或錄製鍵。

不知道你是否有這樣的感受:實際上,無論用什麼設備,拍攝不是最難的事情。最難的是拍攝後的素材整理。而這,也是我認爲真正讓 Looki 差異化於其他相機的關鍵。

以往,我們可能拍攝了海量的照片和視頻,但絕大多數都沉睡在硬盤裏,無從整理。

而 Looki 的「Moments」功能,利用多模態 AI 的能力,理解視頻中的人物、場景和情感,能將海量素材自動整理成一個個有主題的事件,並從裏面提煉出「高光片段」,將碎片化的瞬間編織成有意義的敘事。整個過程都不需要人介入,節省了大量時間。

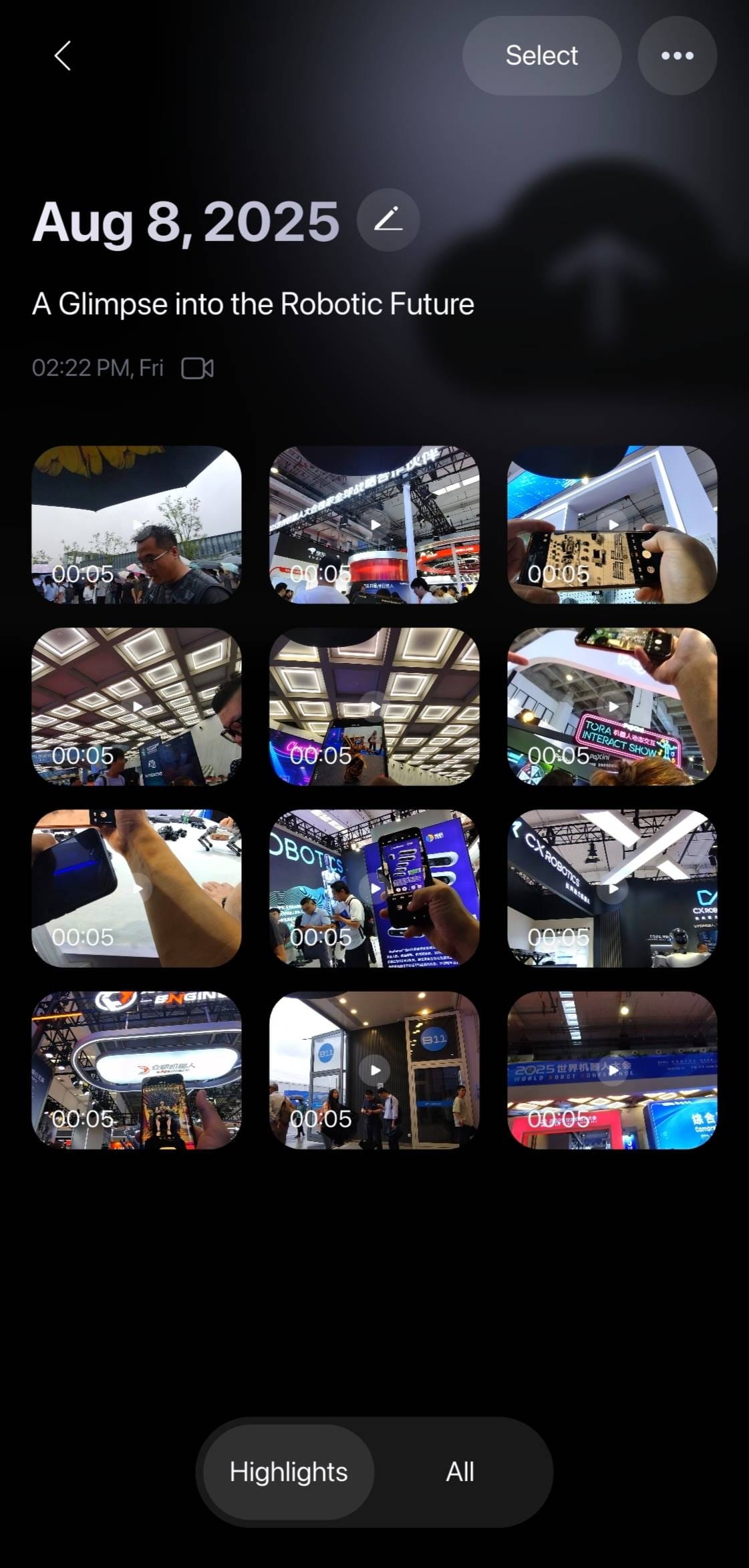

在「moments」頁面,可以查看高光時刻,和所有素材片段|圖片來源:極客公園

一天下來,當我們翻看「Moments」界面時,就好像有了自己的「傳記」。

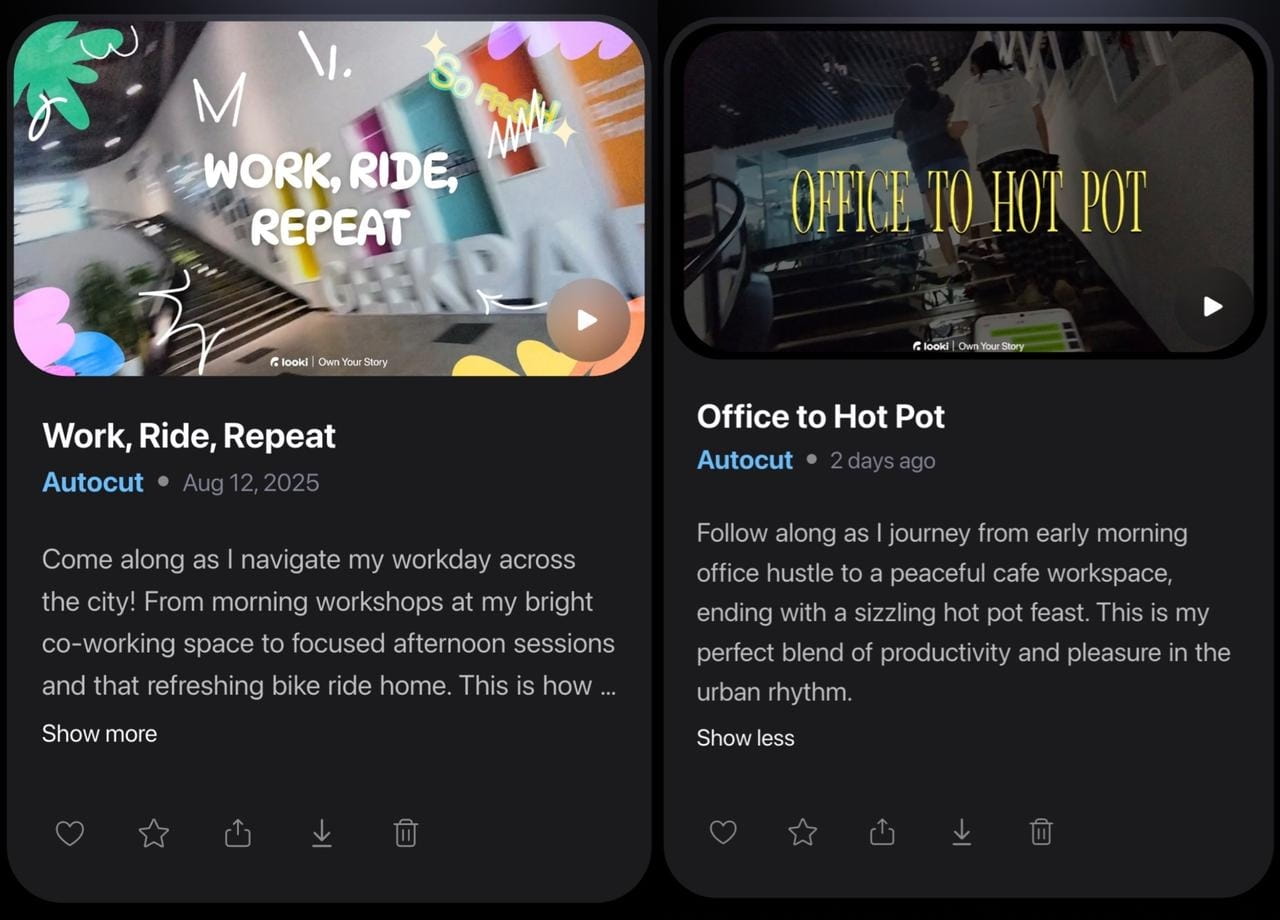

另外,這些天觀察下來,Looki 生成的 vlog 也比較有講究。它會自己捋順一條故事線,然後分析出一個主題,並根據這個主題配樂,同時給不同的畫面配文或者關鍵詞。整體有一種歐美紀錄片的質感。

我截取了兩個 Looki 生成的 vlog 的封面,可以感受下風格|圖片來源:極客公園

我曾經試過拍 vlog,但堅持半個月就放棄了,一方面總會忘記拿出手機或相機來拍攝,一方面每天錄了很多素材之後,晚上剪輯、製作也會花掉很長時間,耗費精力。因此,對於我這種懶人來說,它就是我目前能遇到的最佳解決方案了。

產品設計哲學:AI 向內,讓我看見更多的自己

這個產品對我最大的改變,是讓我開始更多地向內看。

這項功勞可能歸結於 Looki 的內容生成能力。我每天都會期待它推送給我 Moment 和 vlog,因爲我很好奇 AI 如何解讀我,如何解讀我的生活。

Looki 給我推送的 moment,看它配文的解讀是種樂趣|圖片來源:極客公園

自從有了第一次驚喜體驗後,我不僅日常把它磁吸在胸前,當我坐下來的時候,我也會把它取下來放在桌子上,將鏡頭對着我自己。這樣,我開始出現在了視頻畫面裏。而且,Looki AI 基於場景和音頻、視頻等信息,也迅速地判斷出我是這個故事的主人公,並徹底記住我。

Looki L1 可以依靠背後的磁吸按鈕,立在桌子上|圖片來源:極客公園

它經常會拾取一些被我忽視的、但可能當時情緒更豐沛的生活片段,然後配上解讀和描述,看了之後,我常常會感到,「哦,原來我是這樣度過那個時刻的。」、「原來我那個時刻那麼開心。」——要知道,如果不是看到 Looki L1 的「回放」,我一定會把那個時刻忽視掉了,只當作它是一個庸常、乏味的日常碎片。

當我回看的那一刻,我彷彿看到了更多的自己,重新獲得了一段時光。

即便如此,Looki L1 也並不能替代傳統相機。

傳統相機的邏輯是追求畫質、追求高光時刻。比如,大疆的無人機,GoPro 的極限運動相機,都是圍繞「極致畫面」展開。但 Looki 的選擇恰好相反:它不追求 4K,而是採用 Sony IMX681 CMOS(和 Meta Rayban 同款),分辨率 1080p,但換來的是 12 小時續航和 30 克的輕便。

社交媒體讓人們習慣於展示「高光時刻」,而恰恰相反,Looki 不是爲了小紅書、Instagram 這樣的「表演式分享」設計的。它要捕捉的,是生活的連續性和日常細節。

畢竟,我們的生活不是由一個個「完美瞬間」組成的,那些不那麼光鮮,卻瑣碎、真實的「非高光」日常,纔是「我之所以爲我」的關鍵。

如今,我們正處在一個被內容淹沒的環境裏,很容易被各種宏大敘事或八卦消息所牽引。因此,從 Looki 的產品機制看,它具備一種「反潮流」的氣質,它似乎在引導人關注自己的生活,從自己的日常裏、從自己身上發掘驚喜。

Looki 讓我看到了「多模態 AI 硬件」的潛力

其實,「記錄一生」這個想法很早就有人提過。

上世紀 90 年代,計算機先驅戈登·貝爾就嘗試過全天佩戴相機來記錄生活,最後失敗了。原因很簡單:拍得再多,沒有 AI 的輔助,大量素材也很難被整理爲真正有用的故事。

而 Looki 的突破在於:多模態 AI。它能理解視覺、聲音和語義,讓碎片化的素材變成可用的「記憶」。

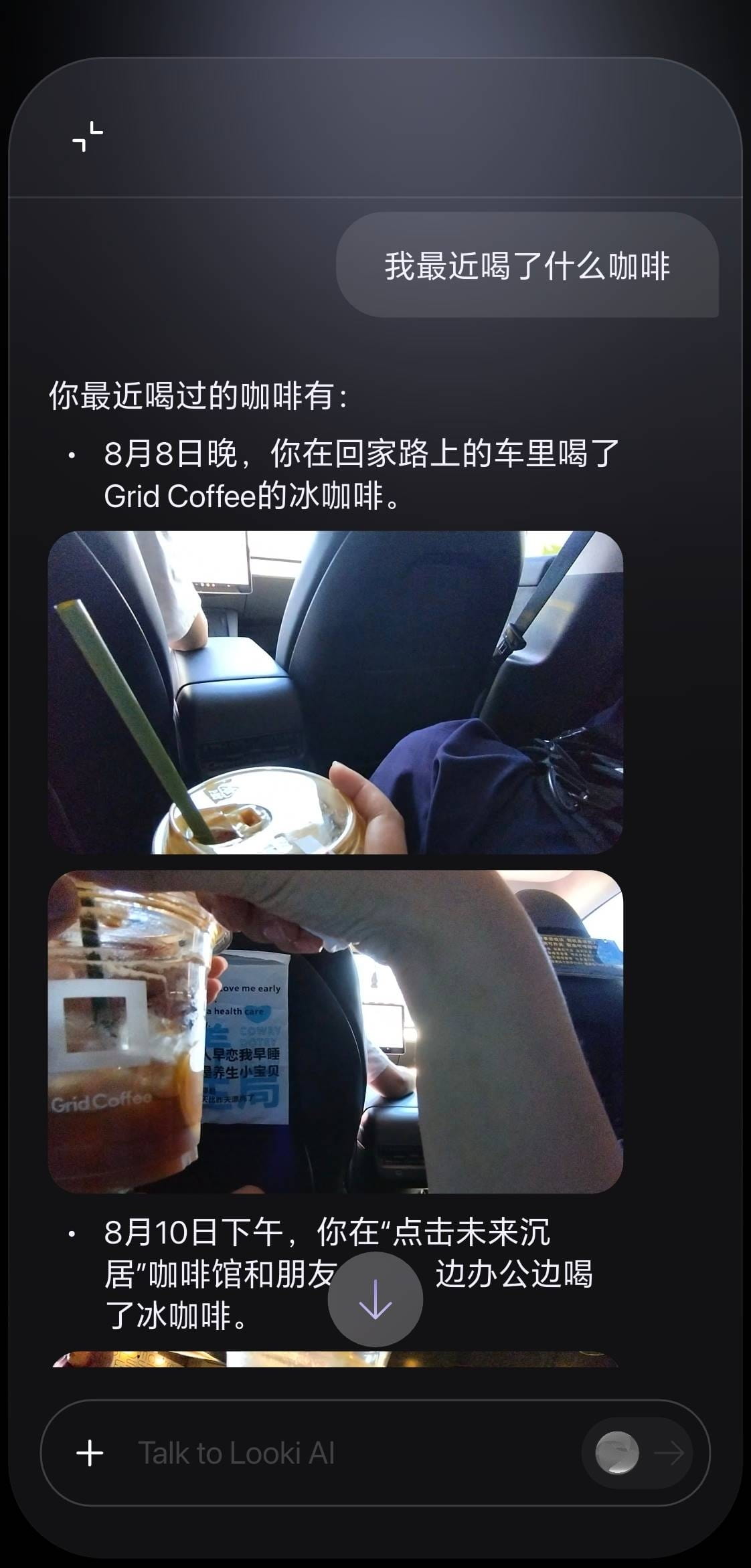

例如,當我問 Looki,我昨天喝了什麼咖啡時,它能夠迅速分析錄像素材,告訴我分別在哪家店鋪,喝了什麼口味的咖啡,還會描述一下當時的氛圍等等,同時把當時的照片羅列出來。

我和 Looki AI 聊天的頁面|圖片來源:極客公園

有多位創業者曾對我表達過相似的觀點,大模型如果想要真正發揮作用,一定要具備對物理世界的感知能力,要具備硬件。這可能也是爲什麼「隨身 AI 硬件」會成爲當下創投圈備受關注的熱點。

Looki 的創新之處就在於,它率先通過巧妙設計的硬件釋放了多模態 AI 的能力,讓人們感知到了「多模態 AI」到底能夠在現實生活中做到什麼,將未來擺在了所有人眼前。

過去,服務於個人生活的 AI 很難做,一個關鍵原因就是缺少上下文(context)。

Looki 團隊告訴我,他們接入的大模型是 ChatGPT 和 Gemini。但是我體驗下來,Looki AI 完全優於我使用的網頁版的 ChatGPT 和 Gemini,它會更加懂我,更能夠結合我的生活來和我聊天。

我想,核心原因,就在於 Looki 的硬件捕捉了我所處的物理環境信息,爲 AI 提供了更多上下文。如果沒有個性化的上下文,那麼 AI 給出的答案往往是正確但無用的。

可以說,Looki 能生成什麼內容,基本取決於它拍攝到什麼。我帶着它去的地方越多,它生成的內容也就越豐富、越深刻。此時,照片、視頻不再是終點,而是提示詞(Prompt)。有了 Looki L1,整個世界都在成爲我的 AI 提示詞。

Looki L1 的外形看上去像個外星人,每次戴着它出門,都好像帶着一位外星朋友,一同走進這個社會。它會記錄我們一起去過的地方,見過的人,經歷過的事件。它就像一個和我有着共同經歷、總出現在我身邊的朋友。它也會隨着經歷的豐富而成長,會和我形成感官共鳴。

還記得,前段時間 OpenAI 收購了前蘋果設計總監 Jony Ive 的公司,目標要改變人和 AI 之間的交互方式,打算在 2026 年推出 AI 硬件,而其概念流出圖和 Looki L1 極爲相似。

也許,我們今天看到的 Looki L1,就是「個人 AI 硬件」的起點。