撰文:Daii

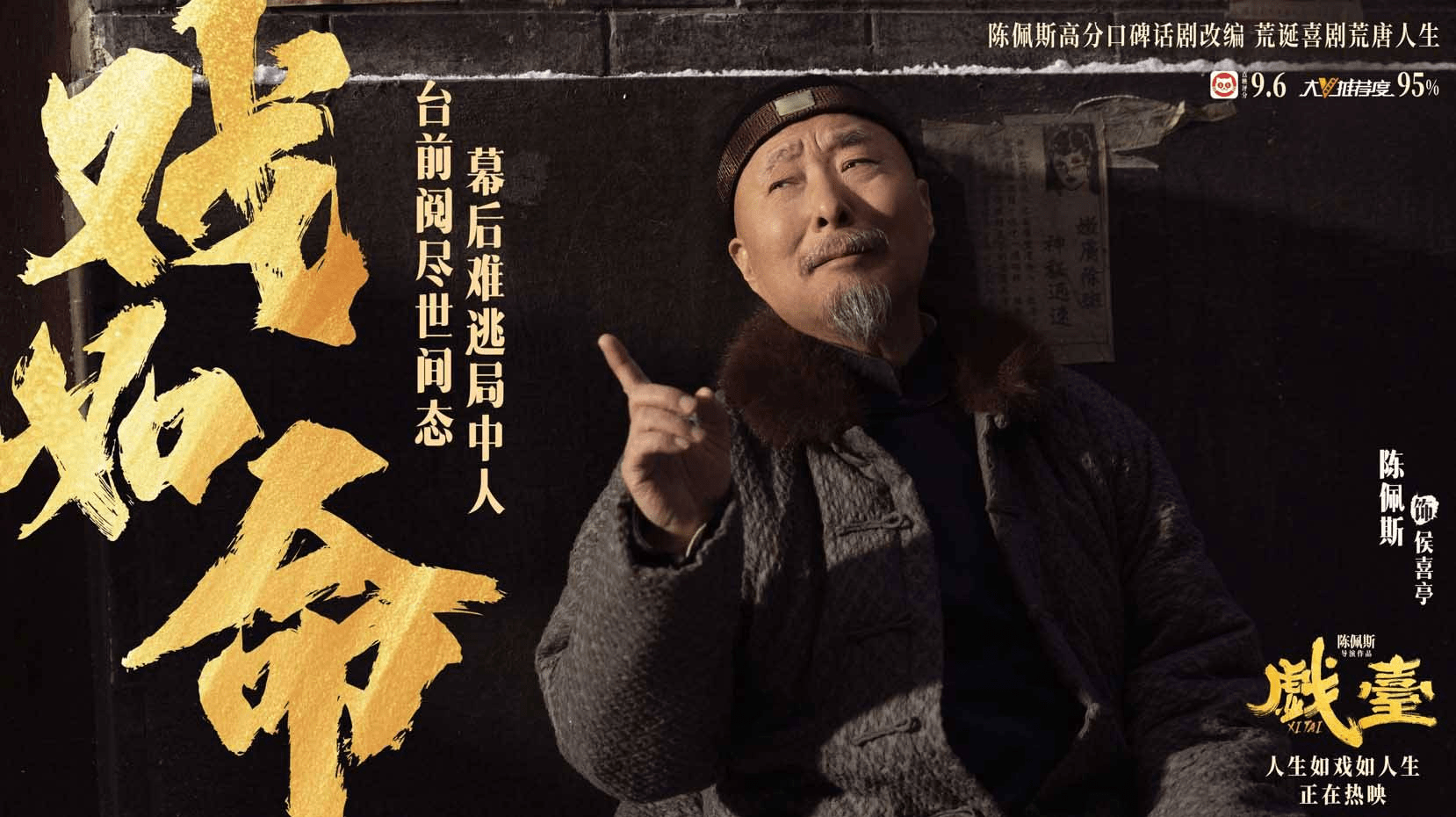

(戲臺)帶給我的震撼,絲毫不亞於(活着)。甚至可以說,(戲臺)是(活着)的濃縮版——在一方寸戲樓裏,把「苟活」與「無法活」同時擲向觀衆,刀尖相對,毫不留情。

在(活着)中,福貴一家在時代的碾壓下苦苦掙扎,命運如落葉,被無形之手隨意撥弄;而在(戲臺)中,那隻手不再隱藏,而是握着一把冰冷的黃金手槍,將「生」與「死」,「演」與「不演」,懸在扳機之上,逼人作答。

這隻手,屬於剛進城的洪大帥。他要求將經典劇目(霸王別姬)改掉。戲班上下頓時陷入兩難:不改,槍口已對準腦門;改了,又該如何面對祖宗、面對良心?

正當衆人被壓至絕境之時,炮聲響起,綠大帥入城,洪大帥倒臺,好一個驚險落幕。

然而,當你把整齣戲看到最後,就會明白:綠大帥並不是什麼「救星」。他雖不改戲,卻更爲狠毒。他強迫戲班的男旦屈從於自己的慾望。最終,男旦投河自盡,用沉默的死亡,完成了一場無法謝幕的抗爭。

那一聲水響,像一面冰冷的鏡子,把「改戲」與「不改戲」同時映照出同一個結局:在絕對暴力面前,藝人不過是靶子,連苟活,都是奢望。

這,便是赤裸裸的叢林法則:

強者以槍爲牙,以炮爲爪,隨時撕碎任何不順眼的命運;而弱者,只能在槍口與良心之間做選擇題——卻註定兩頭皆輸。

當權力可以輕易替換、卻始終集中於一隅,舞臺再華麗、戲曲再悠長,也不過是猛獸嬉戲的背景布。(戲臺)裏洪大帥和綠大帥的故事,看似荒誕,卻是一出人類歷史反覆上演的真實劇本。

我寫這篇文章,不是爲了講一齣戲,而是爲了追問一個問題:

爲什麼「叢林法則」至今仍未被清算,反而在公共討論中反覆穿上「現實」「理性」的外衣,甚至成了部分人判斷是非的標準?

你將從這篇文章中獲得三樣東西:

一面透視鏡:看清那隻槍是怎麼握上來的,人們又是如何被訓練着接受它;

一份歷史地圖:理解人類如何用「權力碎片化」、「法治約束」與「技術擴散」逐步打破叢林閉環;

一條現實路徑:在今天,普通人如何藉助區塊鏈等工具,給自己和他人挖出一條暗河般的逃生路。

下面,讓我們先一起去剖析這條人類歷史上最古老、也最頑固的邏輯——叢林法則。

1. 弱肉強食:叢林法則背後的心理密碼

真正推動叢林法則運行的,從來不是槍炮本身,而是人心中那團既渴望安全、又渴望支配的火焰。

這團火如果缺乏外部約束,就會像旱季的野草,一點火星便可燎原。而歷史與心理學,早已爲我們剖開了這條規律的骨架。

1.1 首先,是「服從的甜味」。

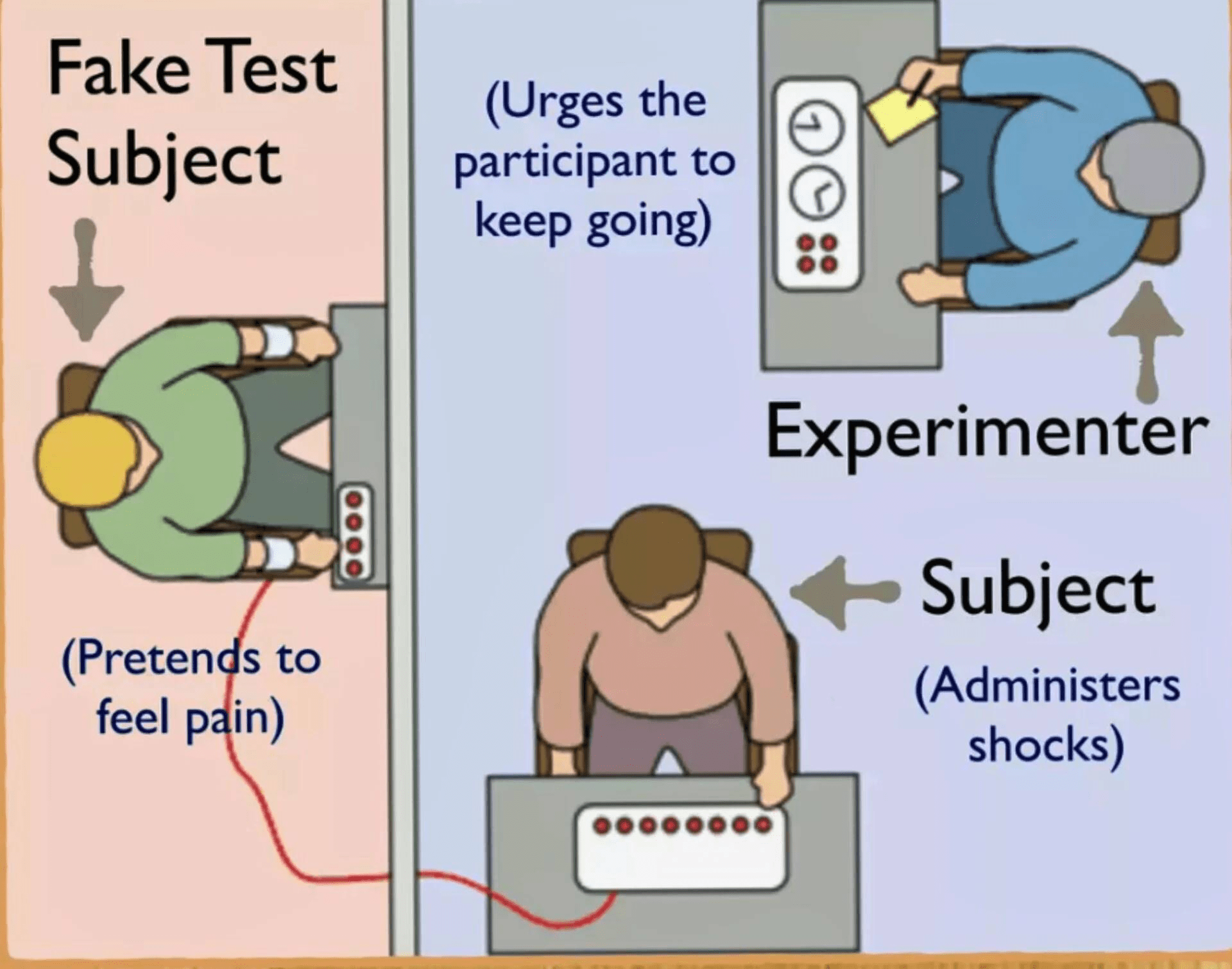

1963 年,耶魯大學心理學家斯坦利·米爾格拉姆做了一項著名實驗。他讓普通人扮演「教師」,在權威命令下對「學生」施加電擊。結果驚人:65% 的參與者在知道對方痛苦尖叫的情況下,依然把電壓調到最大(Simply Psychology)。米爾格拉姆總結說:人們並非天生殘忍,而是在權威面前,會下意識地「外包責任」——一句「我是奉命行事」,就足以讓良知休眠。

1.2 接着,是「位置的醉意」。

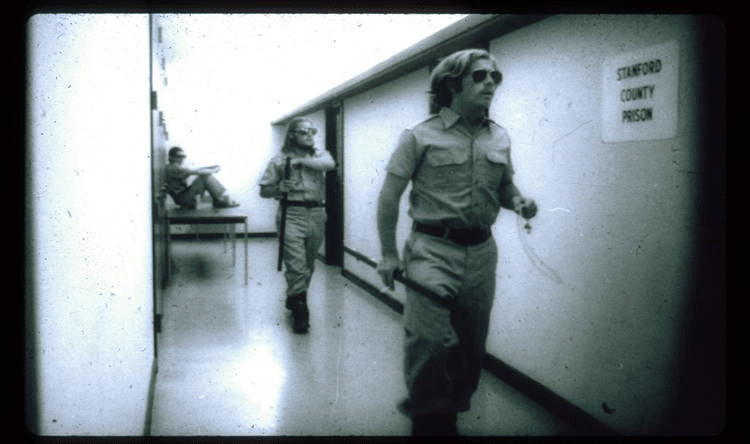

1971 年,斯坦福大學心理學家菲利普·津巴多在地下室搭建了一座「假監獄」。他將一羣學生隨機分配爲「獄警」與「囚犯」,短短六天內,那些原本溫和的青年便開始對同齡人實施羞辱與酷刑,實驗被迫中止。津巴多說:「換一件制服,戴一副墨鏡,你我都可能成爲自己痛恨的那種人。」(Wikipedia)

再往下,是「權力無上限的腐蝕」。

1887 年,英國曆史學家阿克頓勳爵致信主教克賴頓,寫下了那句被無數政治學者反覆引用的金句:「權力導致腐敗,絕對的權力導致絕對的腐敗。」(Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely)(oll.libertyfund.org)這句話之所以流傳百年,正因爲無數案例都在驗證它的殘酷:

1937–1945 年,納粹德國以「墮落藝術」爲名,焚燬了逾 16,000 件現代藝術作品,其中包括畢加索、康定斯基等人的原作。這一行動抹去了整整一代歐洲現代藝術的成果。

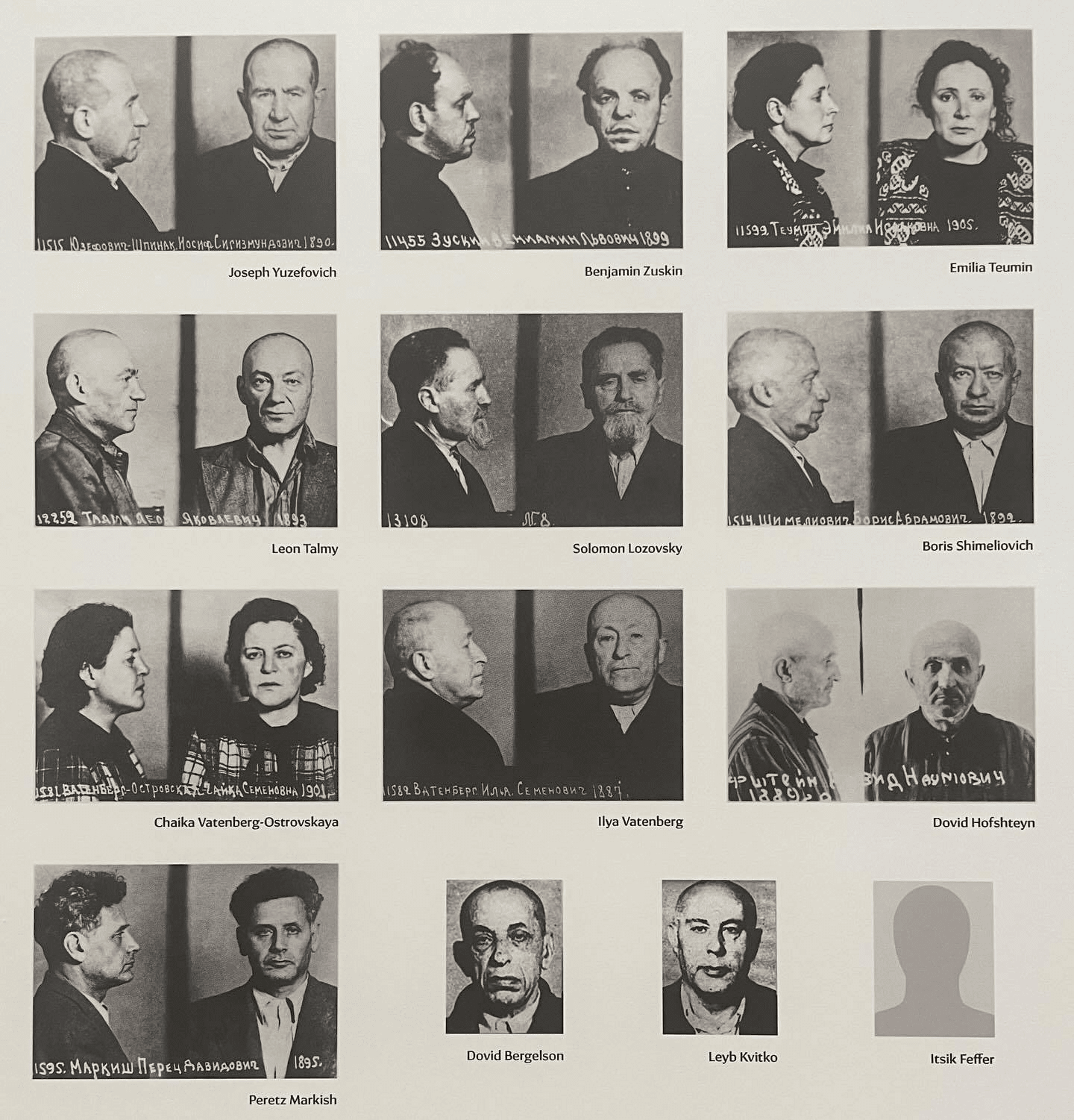

1952 年 8 月 12 日,蘇聯政權在一夜之間祕密處決了 13 位猶太作家,史稱「被害詩人之夜」。在極權面前,他們連一張紙的分量都不曾擁有。

施暴者從不一定是惡魔,而是被置於一種「作惡無需代價」的環境中,才一步步滑向深淵。

1.4 最後,是「恐懼的傳染」。

1994 年盧旺達大屠殺期間,電臺 RTLM 連續播放煽動內容,僅 100 天便裹挾全國民衆互相殘殺,造成約 80 萬人死亡。研究發現:住在距離第一位殺人者 300 米內的人,其參與暴力的機率顯著上升。恐懼與從衆,就像病毒,在社會網絡中按地理路徑迅速傳播(lse.ac.uk)。

將這些實驗與歷史拼圖拼接起來,我們會看到一幅深刻的人性圖景:

服從,讓個體卸下責任 ——「我只是奉命」;

位置,讓個體沉醉權力 ——「我是規則的執行者」;

無約束的權力,讓代價永遠爲零 ——「我不會被追責」;

恐懼與從衆,將惡行擴散成集體行爲 ——「我不動手,可能就是下一個」。

當這四個因子同時卡位,叢林法則就完成了閉環:暴力成本爲零,作惡收益飆升。 洪大帥與綠大帥,不過是歷史長河中成千上萬雙握槍之手的縮影;而男旦的身影,則是每一次橫掃而過的權力下,被反覆投射的犧牲者。

如果要破解這條公式,就必須在「服從—位置—後果—恐懼」的任一環上,加裝安全閥: 讓服從有界限、讓位置受監督、讓後果真實可至、讓恐懼不再獨佔信息。

你也許已經想到了:破解之道,正是我們熟悉的那兩個詞——「民主」與「法治」。

在現實語境中,我們不妨回到那句早已寫進社會主義核心價值觀 24 個字:「富強、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治,愛國、敬業、誠信、友善」 。這些文字不是修辭,而是對歷史與人性的精準迴應。

只是我們要明白:民主與法治從不是自然生長出來的果實,更不是強權之地的「自動升級包」。它們的萌芽,誕生於一次次「權力被打碎」的現實土壤之中。

2. 權力碎片化:民主法治的機會土壤

要想打破「服從—位置—後果—恐懼」這條叢林閉環,第一步,就是拆掉那個始終高懸在中心的節點。只要暴力與信息能被獨佔,文明就無法生根。

縱觀歷史,每一次可持續的民主與法治進程,幾乎都萌芽於權力「被迫分散」的那一刻——一如河道分叉,才讓水流不再洶涌成災。

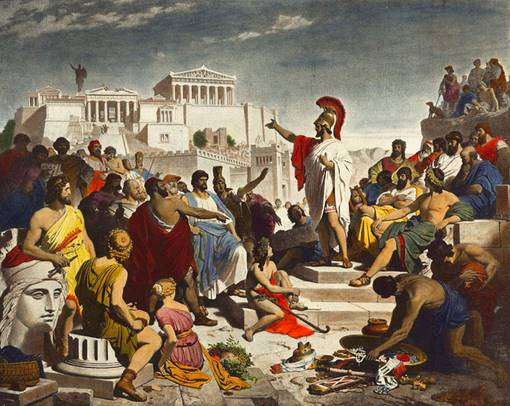

古希臘:從城邦到公民的粒度革命

公元前 6 世紀,雅典刻意將城市尺度壓縮至「步行可達」,將政治權力切割到極小單元:六千名陪審員靠抽籤上任,五百名公民輪值議政。 到了前 4 世紀,希臘約半數城邦實行了某種形式的民主(維基百科)。在這種高度分散的結構下,沒有哪個個體或家族能徹底壟斷治理權,法律才第一次被擺上公共辯論的舞臺,成爲所有人的事。

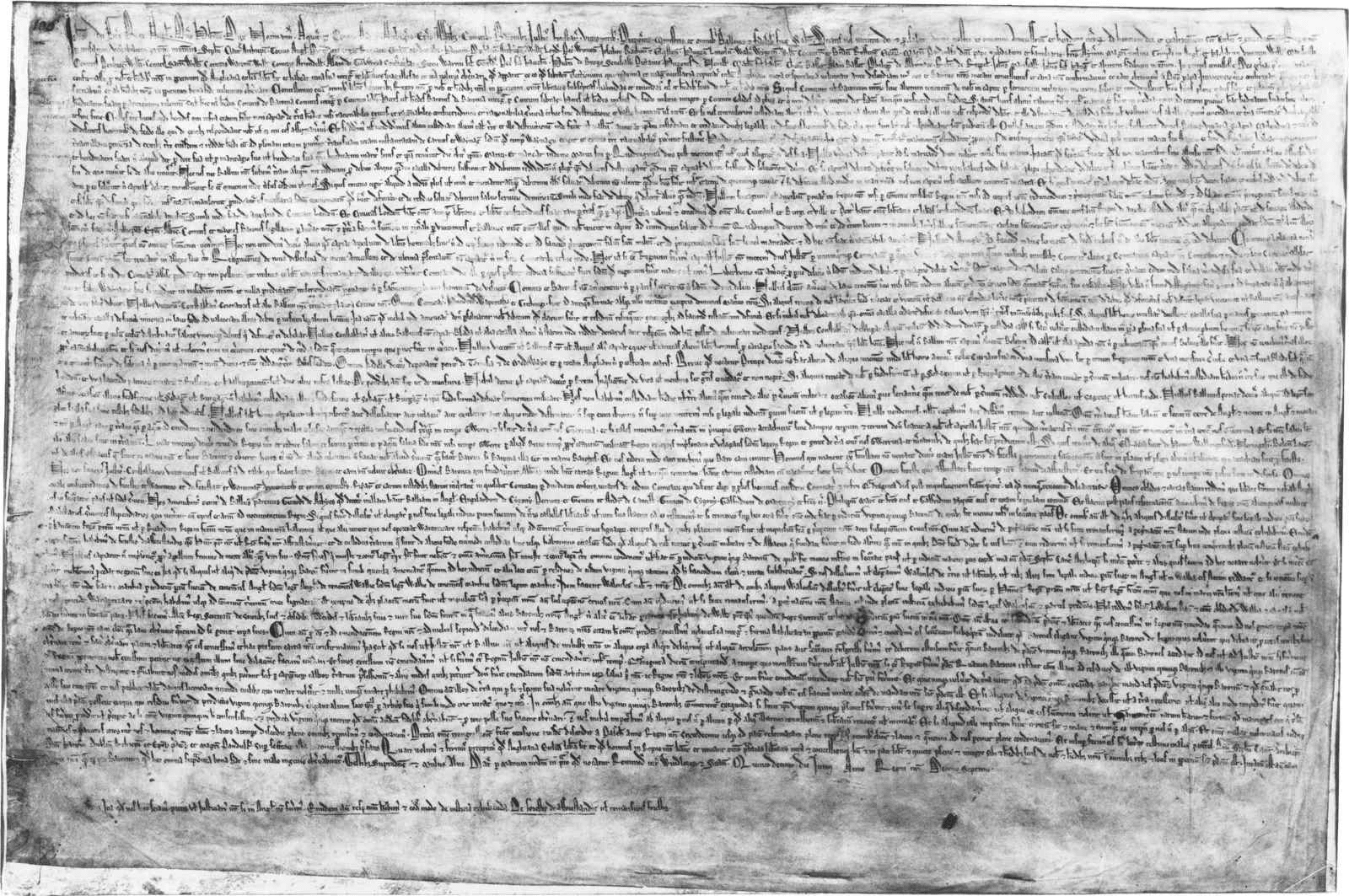

英國:貴族逼宮,王權掛賬

1215 年,英王約翰濫徵重稅、濫關地主,激起貴族聯合反抗。25 名叛亂男爵手持長矛圍住倫尼米德草地,逼出了(大憲章)——一紙約束王權、強調「依法律審判」的契據(Encyclopedia Britannica)。 它並不完美,也不真正民主,但它首次確立了:即便是國王,也要在書面規則面前低頭。這一歷史節點,將法律從皇權腳下搬到談判桌上。

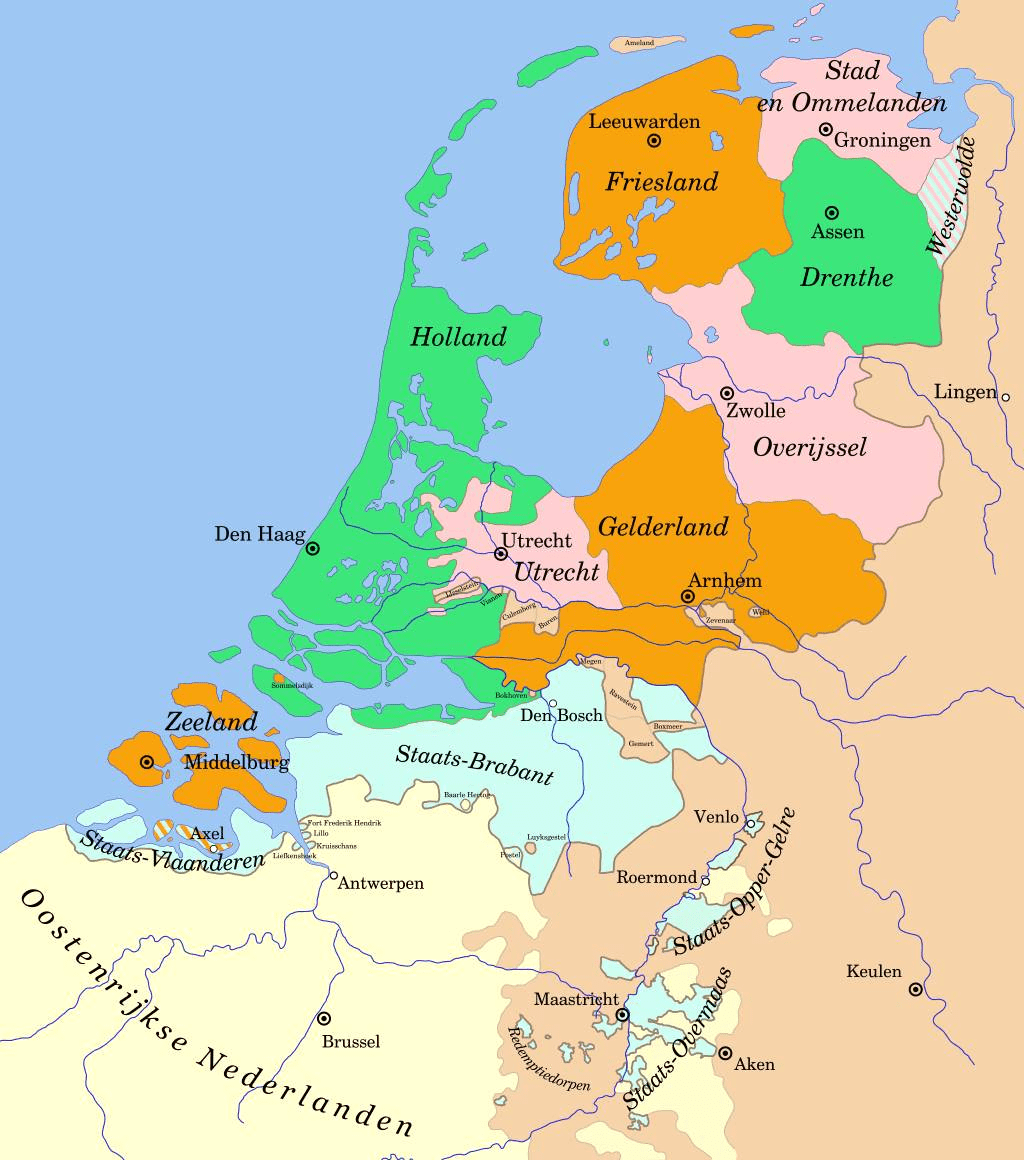

荷蘭:聯省共和的去中心實驗

1581 年,荷蘭七省聯合脫離哈布斯堡統治,成立了世界上最早的共和國之一。它不像英王那樣集權,而是將外交與防務交由合議會議,各省稅務、教會、人身自由高度自治。 在這種制度下,阿姆斯特丹商人可自由印報、開所、募資,17 世紀荷蘭商船佔全球三分之一,金融市場與新聞制度在多中心競爭中萌芽(gale.com)。

英國(再次):議會鎖鏈拴住王權

1688 年「光榮革命」之後,威廉三世即位,但要想獲得軍費,必須年年向議會報賬。於是,1689 年(權利法案)確立「未經國會同意,不得徵稅,不得維持常備軍」(維基百科)。 從此,財政主權交還民間,議會通過預算、法律通過審議,王權第一次戴上了「預算枷鎖」。

這些歷史碎片,乍看各自爲政,實則共振出一個共通的旋律:

當權力被打散,規則纔有機會站上高處;當中心被削弱,法律與理性纔有空間呼吸。

民主與法治從來不是上層設計的饋贈,而是無數「權力節點」相互掣肘、反覆博弈後的副產品。一如森林的平衡,不靠猛獸的慈悲,而靠物種之間的相互制衡。

正因如此,當權力碎片化逐漸成爲現實,人類社會才得以從「誰拳頭大誰說了算」,走向「誰說得對誰就能被聽見」。

隨之而來的,是人類創造力的爆發:制度帶來了安全預期,安全孕育了信任,而信任釋放了想象力——科技革命由此悄然點火,民主與法治與創新一道,形成了雙螺旋上升的文明之路。

3. 科學技術與民主法治的「雙向奔赴」

當 1450 年古騰堡的印刷機在美因茨轟然啓動,油墨的味道與鉛字的撞擊聲,悄然改變了權力的分配方式。此後六百年,技術與制度如同一對螺旋交織的 DNA:每當一方突變,另一方便緊隨其後協同進化。人類也就這樣,一步步從「槍口規則」邁向「書面規則」。

3.1 科技爲民主擴容

在人類走出原始部落之後,「權力集中」一度被視作效率的代名詞。而技術,則往往首先爲權力中心所用。但當信息傳播、通信聯絡、公共表達的門檻不斷降低,技術也就不再只是服務「金槍權杖」的工具,而開始悄悄「擴容」普通人的權利邊界。

3.1.1 印刷機:把「讀寫權」從配給制變成平價品

古騰堡聖經問世僅二十年,德意志地區聖經售價從手抄羊皮本的 50 金幣暴跌至不到 3 銀幣,成本坍塌超九成(維基百科)。

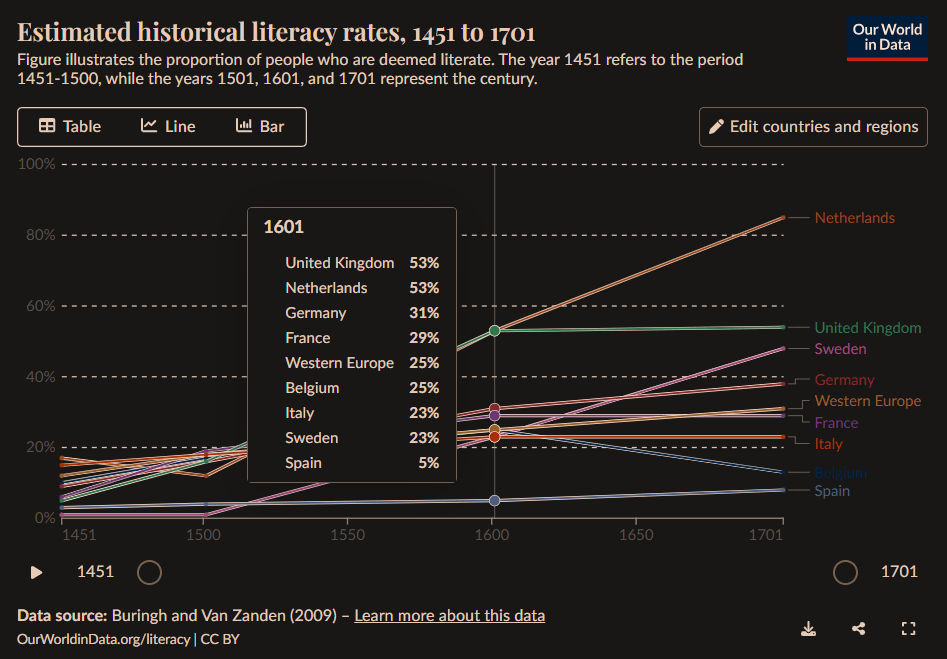

識字的門檻隨之下沉:法國識字率從 1450 年的 6%,到 1600 年升至 29%(Our World in Data)。

當普通工匠都能翻書、寫請願,路德的(九十五條論綱)才能在半年內傳遍萊茵河兩岸,迫使帝國議會首次公開討論「信仰自由」。 技術把「神甫口授」變爲「人人翻書」,也把教廷威權拉入了大衆評議的廣場。

3.1.2 電報:讓「次日監督」壓縮爲「當日監督」

1844 年,莫爾斯碼貫通華盛頓與巴爾的摩,十年內,美國已鋪設超 5 萬公里電報線路。紐約(先驅報)率先用電報發送國會辯論稿件,當夜即可印上街頭。

研究顯示:1870–1890 年間,電報覆蓋率每增加 10%,州議員的缺席投票率平均下降 2.3%(NBER)。這是技術第一次將「人民代表」與「人民眼睛」實時接通,選民監督不再延遲幾周,而是次日見報、即刻問責。

3.1.3 互聯網與社交平臺:把「放大鏡」升級爲「顯微鏡」

1997 年,全球人均上網時間僅每週 30 分鐘;2024 年,這一數字已攀升至每日 6 小時 40 分,網民總數突破 53.5 億,佔全球人口近七成(DataReportal)。英國的 e-Petition 平臺上線僅十餘年,就已促成 62 個議題進入議會強制辯論(publications.parliament.uk)。

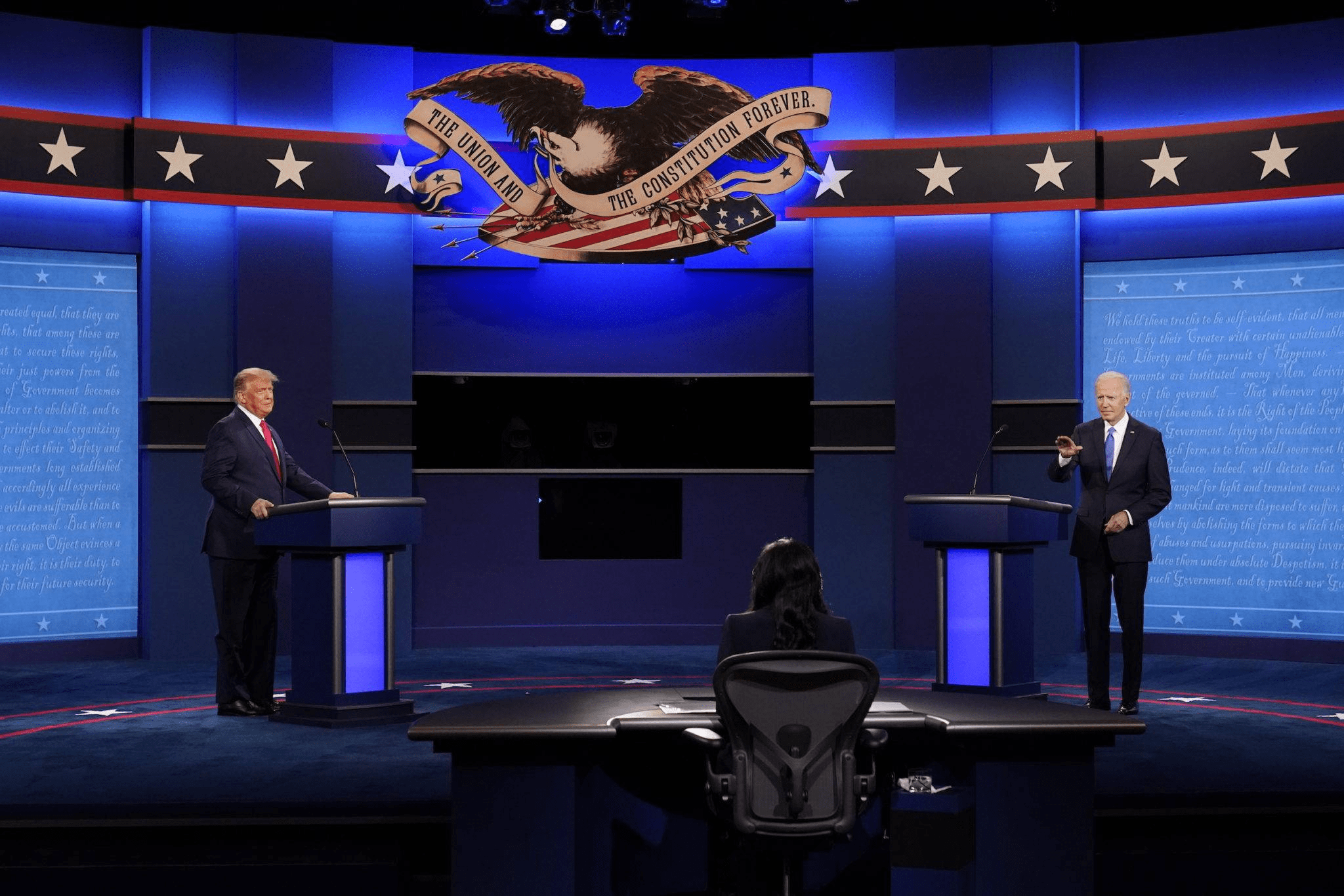

2020 年美國總統辯論期間,事實覈查機構在 90 分鐘內發佈 187 條實時糾錯,平均延遲僅 42 秒(Poynter)。技術透明度從「報紙放大鏡」躍升爲「秒級顯微鏡」,讓公共謊言的半衰期壓至史上最短。

事實上,科技的每一次躍遷,不僅改變了我們獲取信息的方式,也改變了我們參與決策的可能性——從「能聽」變成「能說」,從「能說」進化到「能改」。

3.2 好民主才能催生好法治

科技可以放大聲音,但只有民主能把它們匯入規則制定的管道,而法治則負責將這些聲音固化爲每個人都可查、可訴、可執行的「制度代碼」。

只有當「誰能寫規則」與「規則真管用」同時成立,技術纔不會成爲新的壟斷工具。這並非抽象推理,三組歷史座標已足夠說明:

A. 1689 年(權利法案):先有代議,後有法治

光榮革命推翻詹姆斯二世後,威廉三世必須在議會點頭後才能徵稅、維持軍隊。這一結構被寫入(權利法案),並明確「言論自由」「常設議會」等核心原則(parliament.uk)。 先有「代議授權」,後有「王權受限」。若無前者,法案只是紙張;若無後者,代議不過是空談。

B. 數據共振:民主指數 ≈ 法治指數

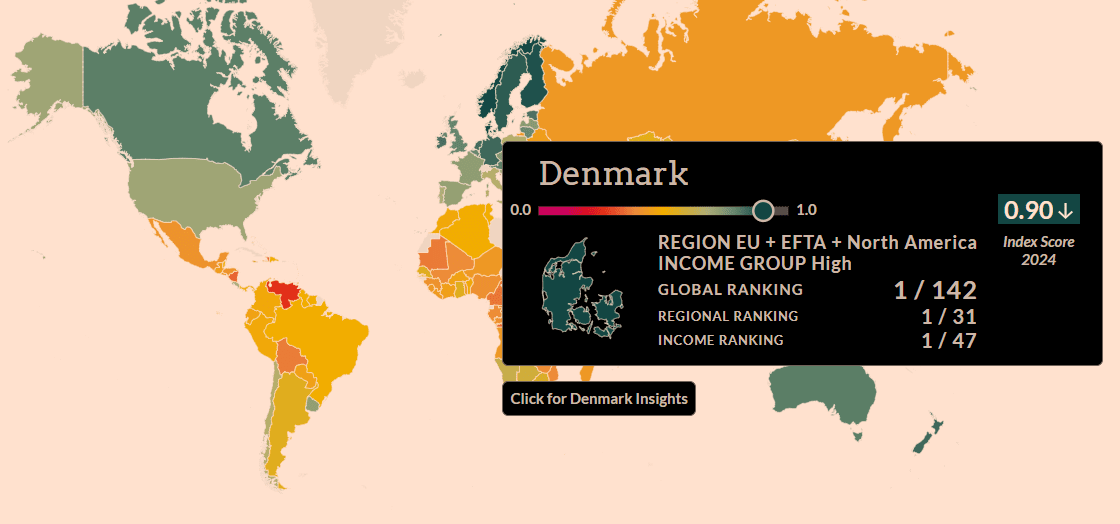

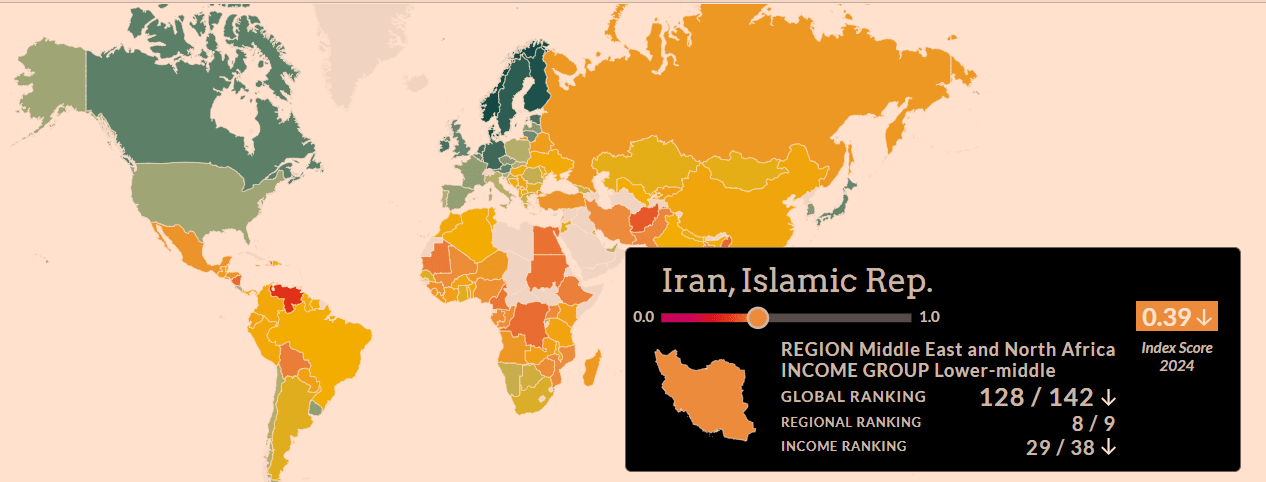

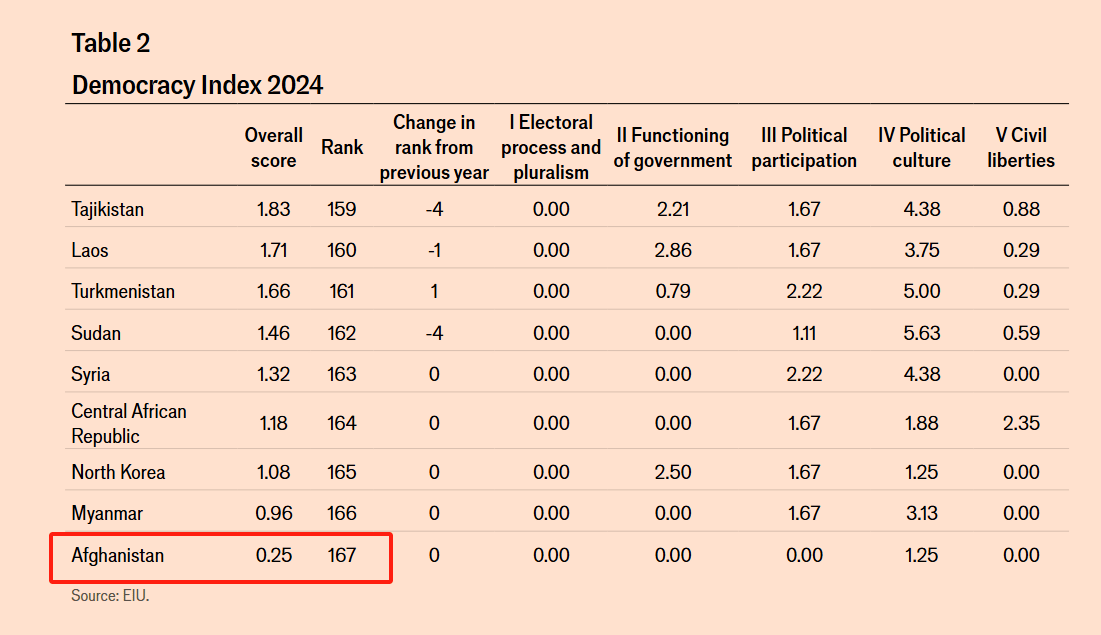

世界司法項目(WJP)2024 年(法治指數)將丹麥、挪威、芬蘭排在前三位 (World Justice Project)。

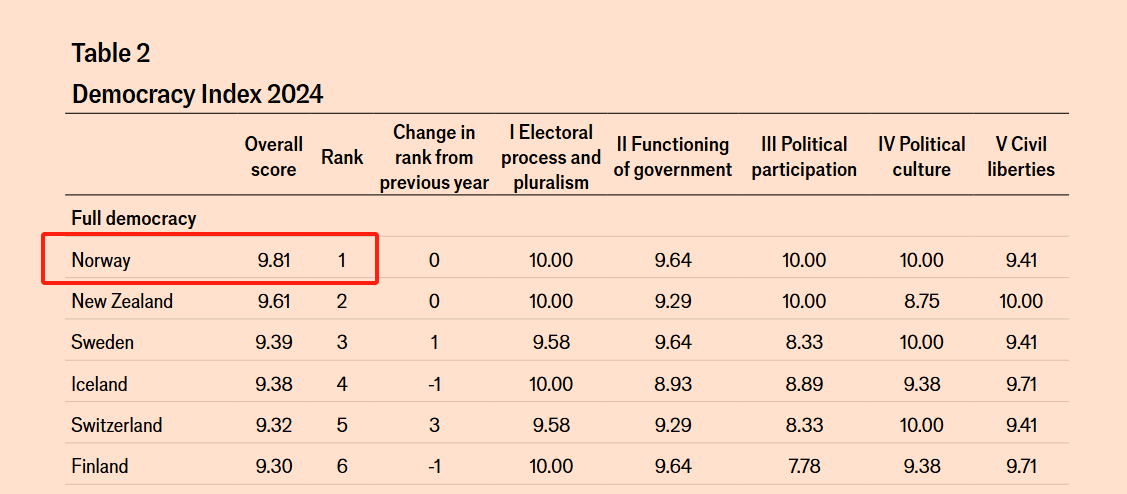

(經濟學人)民主指數也將這三國列爲全球前五(丹麥 9.80,挪威 9.81,芬蘭 9.58)(d1qqtien6gys07.cloudfront.net)。

反之,位列末位的委內瑞拉、柬埔寨、阿富汗,其民主評分皆低於 3 分。

兩套指數在 142 個國家中相關係數高達 0.86,幾乎同步波動。可見:民主是制度之源,法治是制度之形。

C. 「動老大」:法治之刃必須插在民主之鞘

博索納羅(Jair Bolsonaro) 2022 年選舉失利後即被最高選舉法院與聯邦警察多線調查:包括涉嫌策劃政變、篡改疫苗接種記錄、煽動暴力抗議等。2023–2024 年間,他已數次出庭作證,政治權力的失守讓司法程序得以全面推進。

內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu) 以色列地方法院 2022 年審理其三項貪腐指控(行賄、欺詐、背信)。案件至今仍在推進中,他本人已於 2024 年 12 月首次當庭接受交叉詢問。選舉照常舉行、反對黨掌握議席,使審判得以維持獨立性。

(時代)雜誌梳理全球 15 起類似案例得出規律:只有在選票真實流動、反對派活躍的政體中,司法纔敢「動老大」。反之,在「強人+橡皮圖章議會」的體系裏——如委內瑞拉、緬甸——所謂「司法問責」往往是紙面幻影。

印刷機、電報、互聯網的本質都在於:把麥克風遞給更多人。 但這不夠——只有當這些聲音既能進入立法通道,又能在法院落地,科技纔不會被權力逆用。技術紅利是否會被監控機器吞噬,最終取決於:民主授權是否真實,法治約束是否硬核。

3.3 法治反哺科技創新

我們也別忽略這條鏈條的迴流效應:法治不只是約束技術的籠子,它也是推動創新的加速器。

1889 年,美國最高法院在「愛迪生燈泡案」中首次確立「顯而易見性」原則,爲後來的交叉授權打開了專利閘門,直接加速了電氣化浪潮;

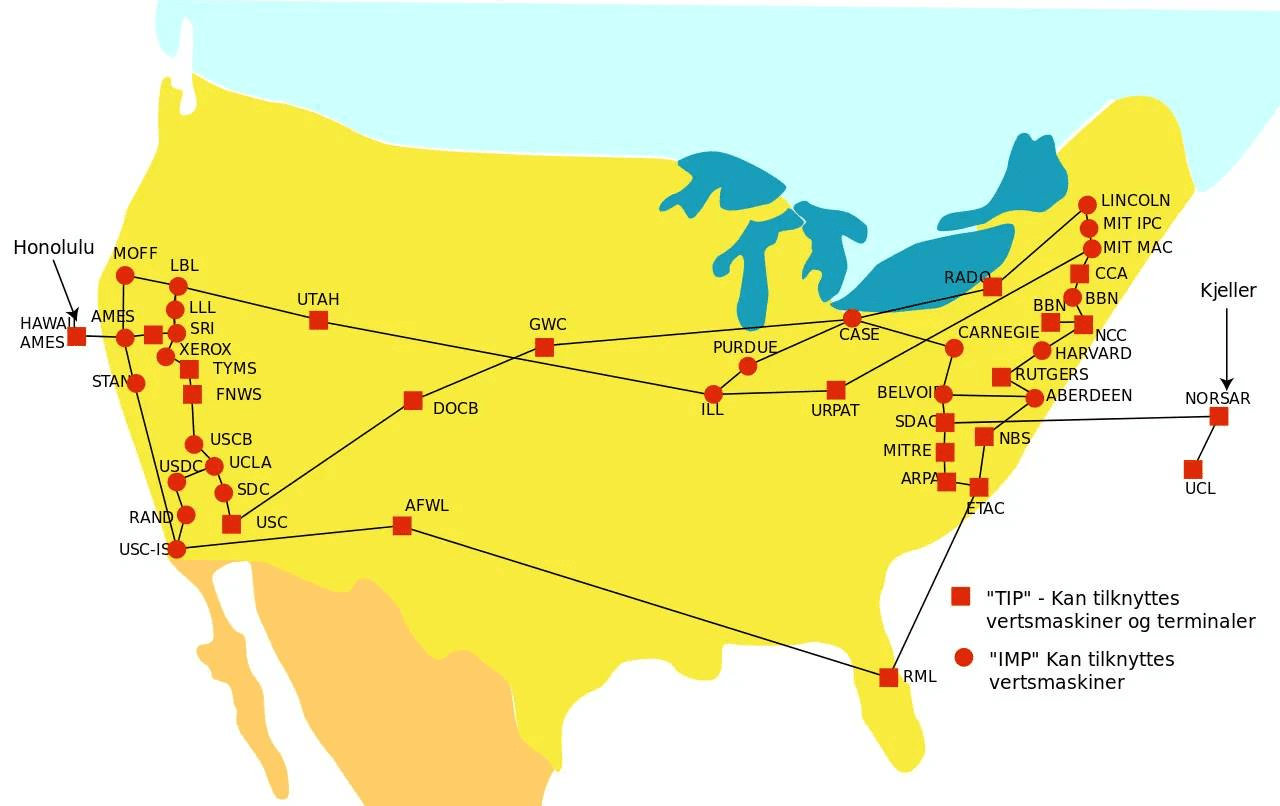

1958 年,(國防教育法)撥款培養 65 萬工程師,其中一筆 1000 萬美元資助催生了 ARPANET——互聯網的前身;

2016 年,(歐盟通用數據保護條例)(GDPR) 將「可遷移數據權」寫入第 20 條,催生了加密協議、零知識證明等一波創新創業潮。

只要法治能提供清晰的產權、公開的預算、可靠的可訴機制,創新者就敢於在陽光下下注;反之,模糊與失序只會讓技術異化爲壟斷與犯罪的溫牀。

3.4 小結

從印刷機到區塊鏈,每一次技術躍遷都在削弱信息與資本的「圍牆成本」,迫使權力不得不分權讓利。而每一次制度革新——從紙質請願到鏈上投票——又反過來爲技術擴散鋪上「規則之軌」。

科學技術與民主法治,就這樣在幾個世紀的長跑中,彼此纏繞、共同進化。只要這對雙螺旋還在旋轉,洪大帥手中的黃金手槍就難以輕易扣響扳機。

然而,正如我們所見,世界從不均衡發展。在有些國家,選票與法治如星光密佈;而在另一些地方,叢林法則從未真正離場,只待風向一轉便捲土重來。

當國家本身成爲文明前進的障礙,傳統治理工具早已捉襟見肘。經濟制裁、外交孤立雖聲勢浩大,卻難以抵達個體命運的微觀層面。

但在這場進化的接力中,有一個新的變量悄然登場:

區塊鏈——現實世界「權力碎片化」的虛擬複製品,或許正爲那些被困在強權之下的人,提供一條幽微但堅定的逃生之路。

4. 去中心化,強權陰影下的一線生機

當傳統金融、媒體與司法都被同一只鐵腕牢牢攥住時,區塊鏈就像一條悄無聲息的潛流——水面雖窄,卻能在密不透風的權力高牆間,爲價值的流通挖出一條暗河。

但是,我們應該明白「區塊鏈的去中心化」的力量源頭是「權力的碎片化」。

4.1 從「權力碎片化」到「去中心化」

當中古歐洲被分割爲數百個公國時,沒有哪個權力中心能長期獨佔暴力與知識。正是在這種碎片化的縫隙中,活字印刷機破牆而出,把神職的拉丁經卷變成平價紙張,也把「知識的護城河」沖刷爲公共河道。此後四百年,歷史踏上了一條可被數據驗證的階梯:

1600 年,法國識字率升至 29%,比 1470 年足足翻了三倍;

兩代人後,(權利法案)把「未經議會不得徵稅」釘進英王的權杖;

又過一世紀,英國工業專利體系與蒸汽機並行爆發,使其人均 GDP 達到歐陸平均的 2.4 倍(IMF 長期序列)。

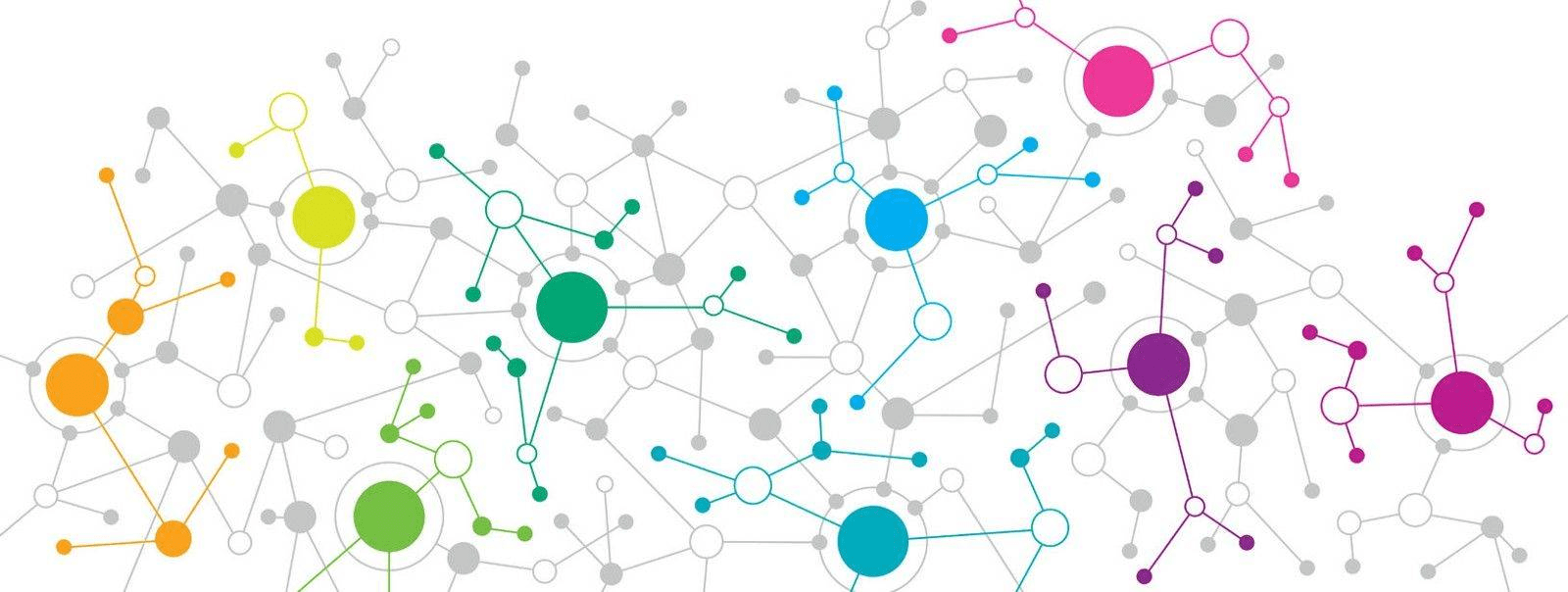

每拆掉一塊「單點權力」,人類就多得一張技術紅利券。區塊鏈正試圖把這條物理階梯,複製進虛擬世界:

無中央賬本:比特幣網絡中超 2.3 萬個完整節點分佈於 140 多個國家。想「一鍵封鏈」?需要同時拔掉全球萬條數據線。

無許可准入:用戶在手機錢包內跳過外匯管制,僅憑 24 個助記詞即可跨境轉移全部資產。

可驗證共識:每一次轉賬都記錄在鏈,既防貪污挪用,也讓全球觀察者實時「盯鏈」。

現實中的權力碎片化曾鋪就工業革命之路;虛擬世界裏的去中心化,或許正在爲未來的「公鏈治理」與「代碼憲法」打開一道門。

4.2 三個真實的逃生通道

以下這三個真實發生的故事,正是去中心化技術如何在現實的壓迫夾縫中,爲人們送來一線生機的最佳註腳。

● 委內瑞拉:用私鑰對抗百萬倍通脹

2015 至 2020 年,玻利瓦爾幣購買力蒸發超過 99.9999%。在最糟的一週,買一斤麪包需要三大包紙幣。在這種「現金溶洞」中,加拉加斯的工人學會了一個新動作:一領完工資,就立刻打開手機,把錢換成 BTC 或 USDT。

2024 年,NGO 統計顯示,本地 P2P 比特幣交易量持續攀升,周度峯值已躋身全球前三。在這個連官方匯率都沒人相信的國家,一串 24 個助記詞,就是一個「便攜銀行」。

● 尼日利亞:不上銀行,資金上鍊

2020 年 #EndSARS 反警暴抗議爆發後,政府凍結了核心組織者在銀行的賬戶。幾個小時內,女權者聯盟 Feminist Coalition 將募捐二維碼換成了比特幣地址。五天內,他們收到價值約 5.1 萬美元的 BTC,並通過 P2P 場外交易換成本地貨幣採購醫療物資(The Columnist)。傳統金融的閥門被強制關閉,但鏈上的管道,無人能掐。

● 白俄羅斯:加密貨幣撐起流亡者的救命錢

盧卡申科政權控制銀行、切斷慈善賬戶,導致大量政治犯家屬失去生計來源。流亡組織 BYSOL 在立陶宛開設 BTC 和 USDT 錢包,2022 年共發放超 60 萬歐元的加密援助。

每一筆平均在 48 小時內到賬,受助者通過閃兌櫃檯換成盧布(來源:bysol.org)。去中心化賬本確保了捐款流向公開透明,卻又幾乎無法被一次性凍結。

這些故事並不遙遠,也絕非孤例。它們只是冰山一角——在全球無數強權陰影下,還有更多人正通過一臺舊手機、一組助記詞,與無法觸碰的權力展開博弈。在「鏈上價值遷移」日益平民化的今天,普通用戶也可以藉助類似的低成本策略,在日常實踐中獲得認知與收益的雙重提升。

4.3 小結:暗河未必萬能,但正在加寬

區塊鏈不是萬能鑰匙。它怕斷網、怕斷電,怕被用作騙局或炒作工具。沒有法治護欄,鏈上同樣可能淪爲龐氏舞臺。但這顆星球,早已不止有地面基站——

截至 2025 年 8 月,SpaceX 的 Starlink 星座已部署 8,075 顆衛星,佔全球在軌衛星總數的 65%(Space.com)。

哪怕地面上豎起鐵幕,頭頂還有星幕。

就像活字把真理塞進揹包、電報把議會寫進早報,區塊鏈正試圖把金融、合同與治理,打包進一串哈希。它或許無法帶來烏托邦,但它正在把「金槍獨斷」的成功率,壓低到歷史新低——

這是對叢林法則最隱祕、也最堅定的反擊。

結語

(戲臺)爲我們展露了一方血跡斑斑的舞臺——劇本由槍口翻頁,演員以生命謝幕。它告訴我們:

只要權力能獨唱,衆聲就只能啞然。

歷史的長鏡頭告訴我們:

現實中的「多聲部」之所以得以奏響,是因爲權力被不斷拆分、被法治所籠、被技術所推。

而今,區塊鏈正在把這種碎片化複製到虛擬空間,像一條悄無聲息的暗河,穿行於鐵幕與斷網之間,爲壓迫之下的人開鑿出逃生的涵洞。

它還遠談不上完美,卻足以讓黃金手槍在扣動扳機前第一次猶豫——成本與後果,開始浮現爲權力計算的一部分。

真正的文明,從不靠舞臺佈景的華麗來衡量,而在於:

是否還有哪位「綠大帥」,可以一聲喝令,定別人生死。