原文作者:We're hiring!

轉載:Daisy,火星財經

2025 年 2 月,Base 生態的社交平臺 Zora 推出「COIN」功能,而的幾個月時間內 Base 官方積極的推廣了「內容幣」這一概念,從「Base for everyone」到後來出的許多代幣在爆火一陣子後便銷聲匿跡,市場上鮮有人討論。直到近期 $ZORA 價格的暴漲,越來越多人關注並對其討論,而 DelComplex 的研究員 Sterlingcrispin 轉發了一個社區成員讚揚 ZORA 的帖文並嘲諷道「任何低流動性、價格曲線呈指數型變化的代幣都是垃圾,不管你叫他創作者幣、文化代幣、互聯網資本市場、音樂代幣」,這引來了 Base 的創始人的討論,Jesse Pollak 在隨後的討論中試圖解釋「創作者幣」、「內容幣」與「Meme 幣」的不同,而 Solana 聯合創始人 Anatoly Yakovenko 也進一步加入討論,他對 Jesse 的「內容基本面」的觀點嗤之以鼻,他們的隔空爭論引發了社區對「內容的基本價值與投機熱潮」的討論。

源:BOLD

源:BOLD

事實上這個討論從 NFT 熱潮時期延續到現在但始終沒有結論,只不過載體從「藍籌 NFT」與「土狗 NFT」變成了現在的「內容幣」與「Meme 幣」,本文將結合多個市場的觀點結合可獲得的數據與研究資料分析其背後的真相。

內容幣是否有基本面價值?

從經濟學角度看,基本面價值往往指能夠帶來現金流、使用權或長期效用的資產。在股票市場這一衡量標準相當常見,因爲往往你購買的公司股票的業務收入與其股價更加相關,而在加密貨幣行業今年的「合規化」風潮之前鮮有人討論這一標準面,因爲大部分加密貨幣並不存在實際的業務線。

而 Jesse 提出討論時,反覆提及了「Fundamentals Matter」基本面這個詞,他簡稱「Content」是帶有自身價值的。而 Toly 則在聽完 Jesse 的回覆後,表示他的說辭「聽起來基本面爲零」,他認爲,創作者完全依賴個人名譽和社交熱度去支撐價格,導致這些幣類似一次性「抽水再拋售」的營銷。如果一個代幣真的具有基本價值,那麼即便創作者賣出,代幣價值也不會受影響,因爲基本面價值應該獨立於買賣行爲。這種依賴流行度的模式與真正有產出或現金流的資產不同,因此難以稱爲「基本面投資」。

大部分的內容幣跟 memecoins 並無二致,缺乏持續的收入或權益、價值完全依賴創作者或社區維持熱度、容易受到情緒和流量影響而暴漲暴跌甚至歸零,Toly 更是直言 Coinbase 應該用手續費買那些 Zora 上的歸零幣,因爲他們低於他們的「內容基本盤」了。

但 Jesse 的觀點可能並非空穴來風,他討論的基本面可能並非單個代幣帶來的效應(起碼不是他們當前展現的狀態),而是建立成熟的分銷體系和版權經濟後的模式。多數內容幣本質上是短期收藏品或遊戲化產物,而真正的「創作者基本面」需要依託龐大用戶羣、持續的注意力和合理的收益分配,這需要時間和基礎設施建設。

關於這一點,Base 的生態負責人早在幾個月前就已經給出了其觀點,很大程度上這與 Base 的價值觀也類似,他認爲不管是前段時間市場紛紛討論的 polymarket 這類量化「謠言/新聞」的共識預測市場與 Kaito 這類量化「注意力/內容」的市場(量化注意力/重視),亦或者「內容領域」都能夠被區塊鏈所承載也應該被支持而不是攻擊他們。

KOL @WagmiAlexander 爲此撰寫了一篇文章(我爲什麼覺得 Zora 如此有趣?),他認爲注意力市場的核心在於創作者和策展人通過免費生產和擴散內容吸引用戶,用戶通過免費參與貢獻注意力,這些注意力最終被平臺出售給廣告商變現。Facebook(月活 30 億,市值超 1 萬億美元,年收入 1640 億)、YouTube(月活 27 億,估值 5000 億,年收入 500 億)和 TikTok(月活 16 億,估值 3000 億,年收入 230 億)幾乎完全建立在對用戶和創作者價值的榨取之上,其估值和營收規模遠超加密行業。哪怕僅佔據它們一小部分市場,也足以顯著擴大鏈上經濟,這正是去中心化社交可顛覆和爭奪的萬億級機會。

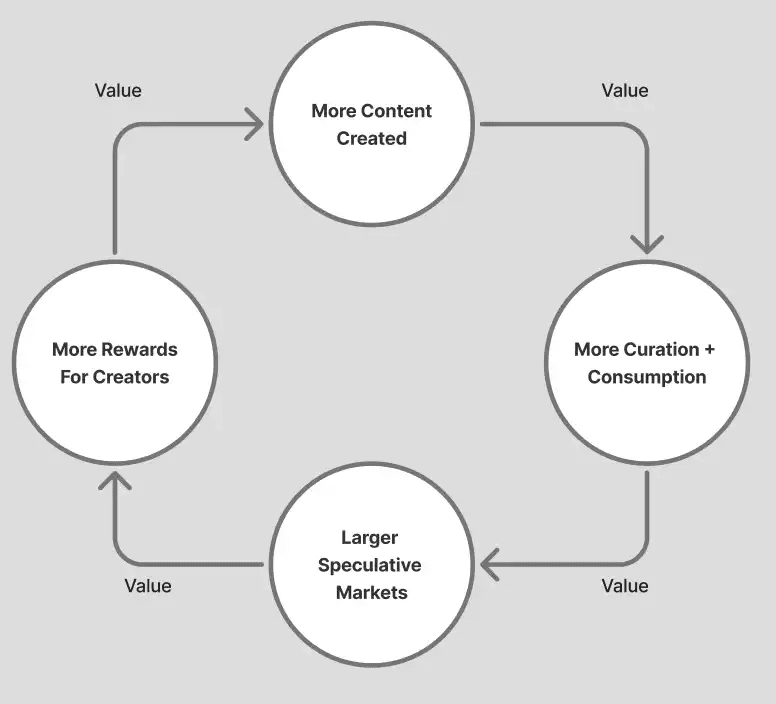

Zora 飛輪架構,源:@WagmiAlexande

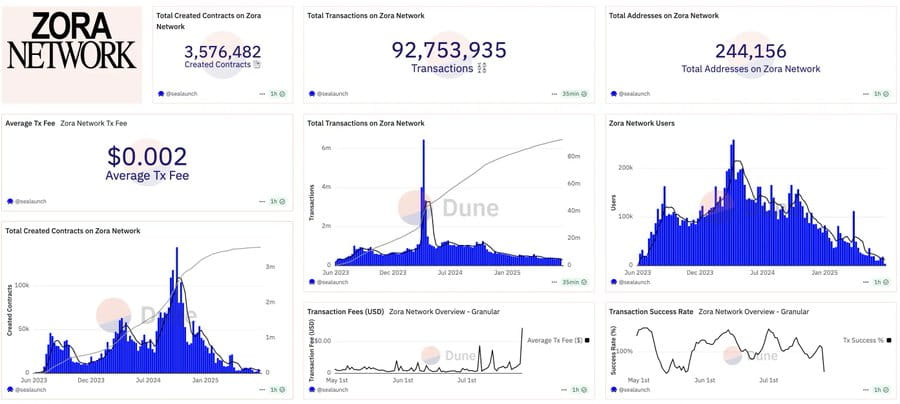

但市場之前不止一次出現同類型的產品出現在市場中,代幣暴漲之後無法延續概念隨即消失在市場中,截至 2025 年 7 月,Zora 累計處理超過 1 億筆交易,同樣的市值也在近日達到了 10 億,但其活躍地址數僅 25 萬其中日活地址約 3.7 萬。

Zora 鏈數據,源:DUNE

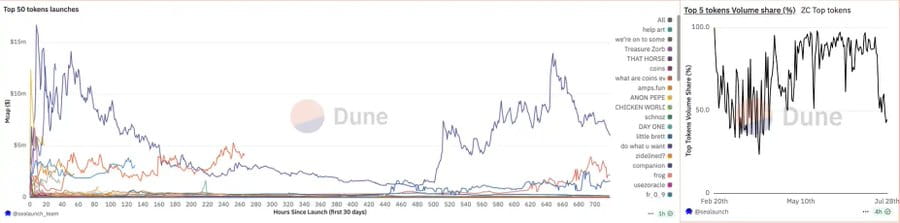

Zora 鏈上共部署了 350 萬個合約,其中 150 萬個是 Zora App 的「內容幣」合約,但長期以來交易量前 5 代幣的交易量市佔率始終超過 60%,在 7 月 27 日$ZORA 代幣新高時該數據達到新低(超過 50w 交易量的條件下),生態也終於有其他內容代幣產生「破圈效益」,但從某種意義上來說 Zora 的「畢業率」比 Pumpfun 還低。

左:前 50 代幣市值,右:市值前五代幣佔整體的比例,源:DUNE

即使近期數據增長明顯,但 Zora 的規模仍遠小於主流社交媒體。Zora 上數萬人的日活用戶大部分參與者是加密圈用戶,缺乏面向大衆的分發渠道。數據對比表明,Zora 的用戶規模和黏性與能夠產生影響的社交平臺相距甚遠。而「創作者基本面」的成立需要大規模用戶基礎和持續的注意力,而這正是 Zora 及內容幣生態面臨的瓶頸,現階段它的「基本面」還不夠穩固。

源:BlockBeats 律動

源:BlockBeats 律動

儘管批評聲不斷,鏈上內容經濟依然展現出獨特的機遇。首先鏈上的透明分賬機制能夠通過智能合約自動將收益分配給創作者、合作伙伴和社區成員,減少平臺抽成,從而提高創作者收入。以 Zora 爲例,數據顯示平臺收入的 54% 被直接分配給創作者,在 Web2 IP 變現始終是個需要繁雜渠道的需求,個人代幣或限定內容幣的發行不僅能夠與粉絲建立更緊密的經濟紐帶,還可爲創作項目直接籌集資金。

不過,這也要求更清晰的治理和權益設計,否則容易觸及未註冊證券的法律風險。長遠來看,構建具備社交關係圖譜和內容發現算法的去中心化社交平臺,纔是形成真正鏈上內容生態的關鍵。目前 Zora 等平臺在分發能力上的不足,社交協議 Trend 創始人 Mable Jiang 在討論中表示理解 Jesse 的初衷,也認同 Toly 的批評。就在前段時間她剛剛在 Solana 發佈跟 Zora「類似」的產品 Trend,她指出幾個關鍵的點:

大多數內容沒有價值,在生成式 AI 幾乎零成本創作內容的今天,絕大多數內容不具備稀缺性和持久價值。許多趨勢帖子即使由知名 IP 發佈也無人交易。

缺乏分發和社交圖譜使 Zora 上的內容難以被發現併產生價值。

某些內容確有紀念價值,例如記錄歷史事件或藝術時刻,這類內容代幣可能具備長期「重量」。但這屬於少數,大多數內容幣不會產生交易,而這也是多數內容幣缺乏價值的重要原因。

羊毛出在羊身上,區塊鏈有創作者經濟嘛?

原貼主 sterlingcrispin 在與 Jesse 進一步的討論中提到內容創作的激勵以及內容發行的問題,他表示「通過買入/賣出的二元決策與市場互動,買家和賣家可以在任意時間表達對資產價值的信念,但可能並非表達對內容創作者價值信念的最佳方式」。

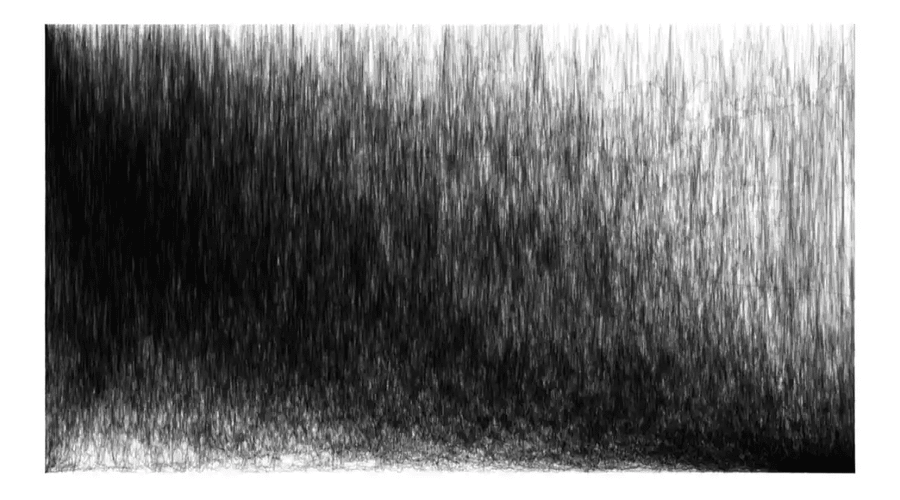

他進一步表示「過去十年的二階效應和人類行爲顯示,這種機制往往演變成極具破壞性的零和 PvP 博弈。尤其是低流動性且採用指數價格曲線的 AMM(指 Bonding Curve),它們適用於擁有數千萬或上億流動性的大規模成熟市場,而非小型創作者場景。市場上大部分代幣幾乎都是「山寨幣」。單純聚焦紙面理論收益是站在象牙塔裏的理想化思維,真正的問題在於必須直面真實的人類行爲」。

AMM 中交易量最大的前 1000 種 ERC20 代幣的波動圖,從圖中可以看到代幣市值波動最大的部分(圖中越深表示波動越多)市值越來越低了(筆者認爲該圖對加密行業交易者來說該圖幾乎是一件現實主義的藝術品),源:Sterlingcrispin

知名 NFT 項目 Azuki 的創始人 Zagabond 對此事件表示「當有人指出某些代幣缺乏基本價值時,我們不應該生氣。這沒關係,因爲在很多行業,文化/感知價值已經比基本價值更有價值,例如奢侈品牌、知識產權/收藏品、模因幣、藝術品等等,代幣化只是捕獲這一價值的金融基礎設施。」 似乎沒有人能比 Azuki 在這件事上更有話語權了,事實上雖然社區詬病於其多個「Azuki 副系列」發行導致其價格崩盤(NFT 牛市消退前)。但事實上 Azuki 從未停止過尋找 NFT 的 IP 路徑,跟小企鵝的實體以及 BAYC 的遊戲不同,Azuki 選擇了最困難的一條路——做動畫。

Azuki 動畫,源:Azuki 官方 Youtube

Azuki 動畫,源:Azuki 官方 Youtube

Azuki 在日本製作動畫實際上質量相當高,一度達到了破圈的程度,加上許多至今仍在努力的 IP 衍生品牌的合作,在繞了一大圈 IP 建設後,而這些「基本面」並未拯救 Azuki 的地板價,沒有商業邏輯的支撐,有時候價值可能是一種更加虛幻的東西,但價格用戶卻切實的能觸摸到。

Azuki 麻將,源:FrameBeans

Azuki 麻將,源:FrameBeans

從某種意義上這反而是對創作者創作的「毀壞」,社區一些人直言這個模式會讓創作者更傾向於「討好」代幣購買者而非創作本身,擁有 30 萬 TikTok 粉絲的 Brookejlacey 提到了自己玩 BaseApp 時遇到的困惑,關於 BaseApp 能賺錢這件事,最近常能在推特的串流上出現,而他們其實是通過「被打賞」以及「與 Zora 一樣的代幣化」實現的。

Brooke 作爲一個 TikTok 創作者,她表示自己通過在 BaseApp 發佈視頻「Women in Web3」賺了 65 美元,「但那並不是像創作者那樣被支付的收入,而是我拋售了代幣才換來的。我的錢包餘額最高時大約有 185 美元,但隨着人們開始拋售,我只能在資金池被耗盡前取回 65 美元。這算是在支持我嗎?他們並不是在打賞我,而是在炒作一枚掛着我名字的代幣。而且爲了拿到錢,我還得親自去「砸盤」。」

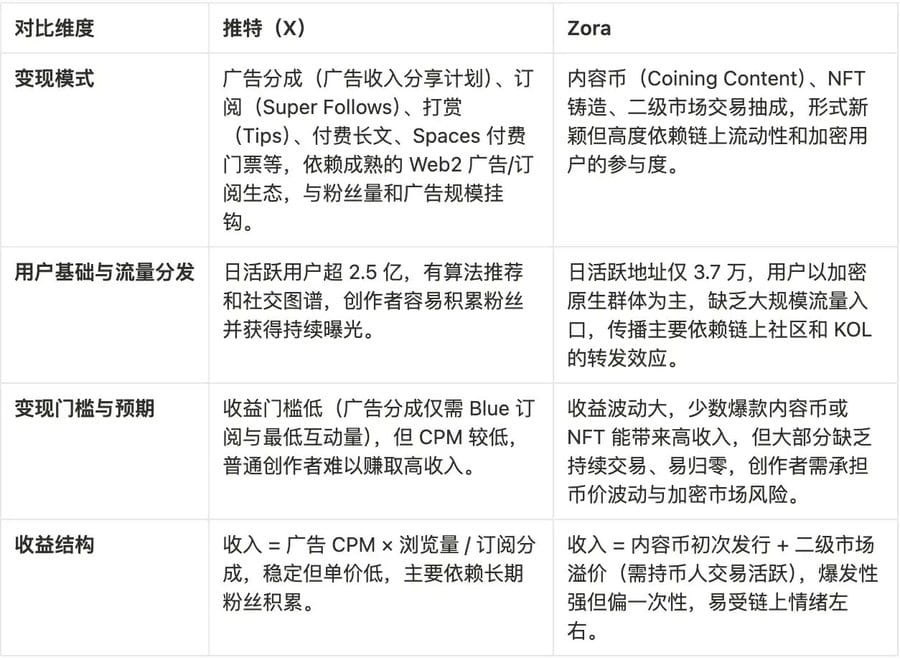

事實上此類獎勵機制的產品對創作者來說像是「潘多拉魔盒」,一方面是自己的「創作信用」,一方面是上下浮動幾十個點甚至幾十倍的「收益」。而傳統中心化的社交媒體早已延伸出完善的創作者生態,以 Crypto 用戶最熟悉的 X 來說,2024 年 11 月起 X 也開始分享平臺會員 Premium 收入的 25%,一些中級的影響力者每個月能獲得數百美元,而少數更頂級的用戶能獲得數千美元。相比之下 X 的激勵更可持續性、穩定,對長期的創作者可能更有吸引力,那創作者以及其背後生態會怎麼選擇呢?

源:律動BlockBeats

內容價值與奢侈品效應——Solana 的修正主義

就在 Toly 爆出「Memecoin 和 NFT 都是數字垃圾,沒有內在價值。就像手機遊戲的戰利品箱一樣。人們每年在手機遊戲上花費 1500 億美元。」他強調這些資產的價值不是由所謂「內容本身」決定,而類似於遊戲內隨機箱子——玩家付費獲得隨機獎勵,這種玩法被批評爲鼓勵上癮消費。而 Crypto 中的「隨機獎勵」是由市場交易與做市商的流動性決定的。

知名 KOL @thecryptoskanda 則一語道破 Toly 的想法,他表示「表面上看,他批評 Meme 和 NFT 是數字垃圾,但實際上是承認 Solana 依賴投機和鏈上流動性,價值由 AMM 市場定價,核心邏輯還是賭而非所謂內容基本面。Toly 不再講硅谷式的「內容價值故事」,而是專注爲 SOL 尋找比單純 Meme 市場更穩固的持有邏輯,即通過鏈上坐莊維持需求,Solana 已經進入修正主義階段。」

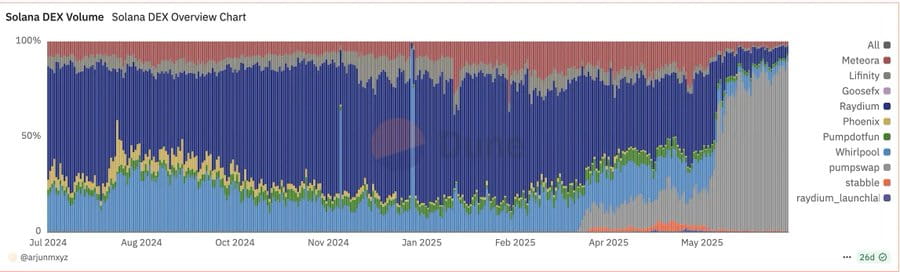

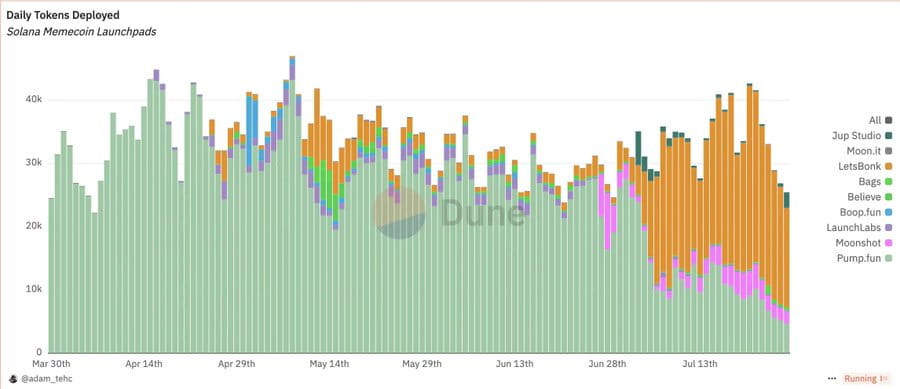

Solana 超過 80% 的交易量得益於 Memecoins 的活躍,源:DUNE

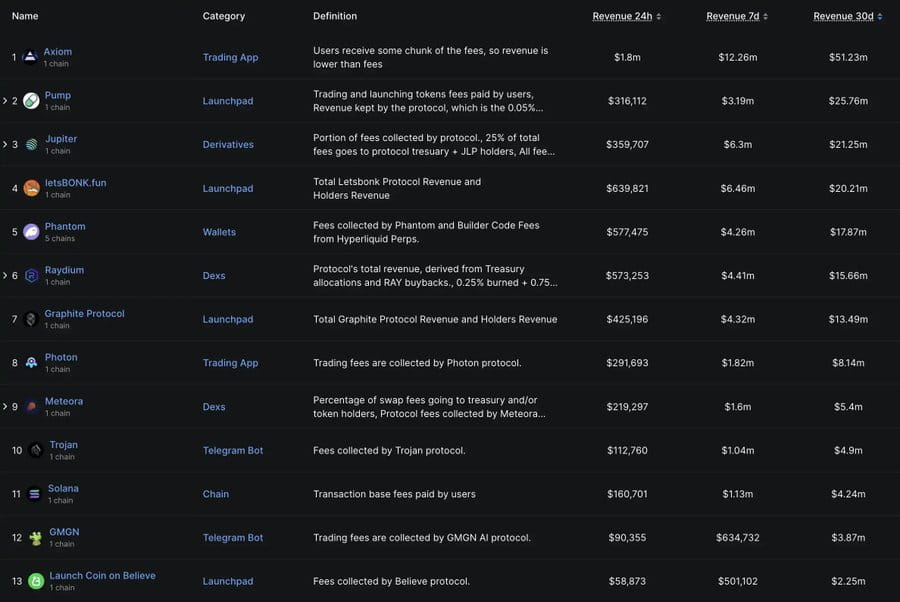

Solana 生態的收入榜前 10(甚至 20)幾乎全由 Memecoin 生態承包,源:Defillma

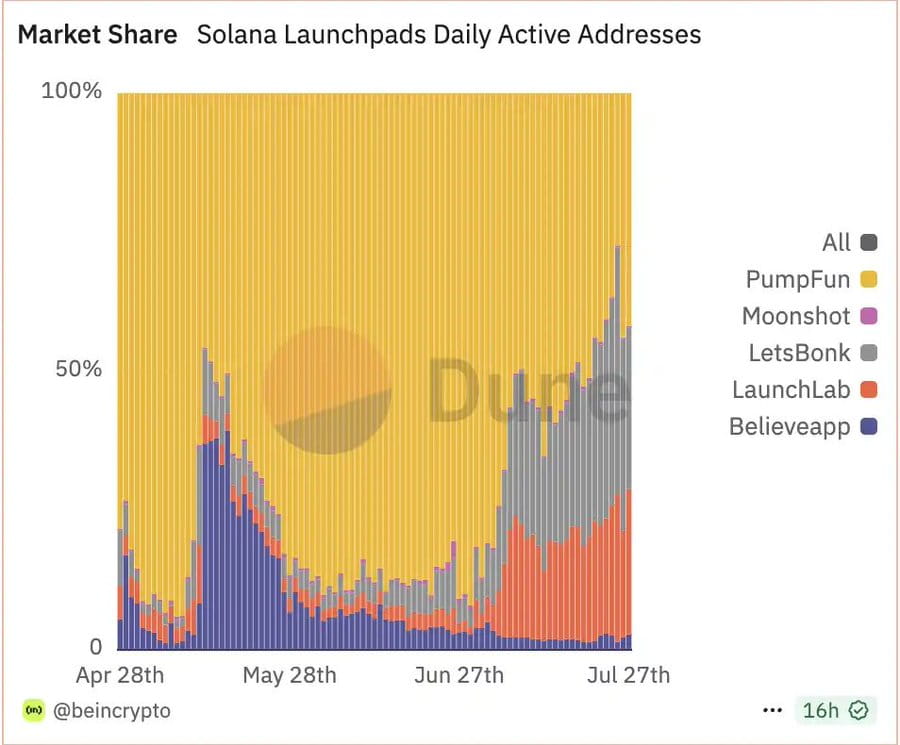

儘管 Solana 的「賭場概念」深入人心,但他們的問題也隨之而來,市場上平均每天會新增 2~3 萬個新的代幣,吸引注意力越來越困難,隨着這些 Memecoins 的整體波動市值持續下跌。@thecryptoskanda 進一步分析,他認爲 Solana 採取了平移策略,首先聯合 OG 社區以及體制內力量全力打壓「持續出售 SOL」的 Pump.fun,並試圖建立更可控、長期穩定的莊家體系(LetsBonk),避免市場情緒驅動的不可控「公海賭船」。而如與 Kraken 合作幣股,意在將投機盤從舊平臺平移到新的子盤,持續讓少部分人獲得「暴富機會」穩住大部分用戶並維護 SOL 體系的金融穩定。

Solana各大發射平臺每日代幣部署比例,源:Dune

而平移策略也不是一帆風順的,不管是是內部還是外部都遇到相當大的「瓶頸」,在體系內部雖然順利用將 BONK 這個生態內會持續貢獻的團隊推到市場份額超過了 Pumpfun,但也僅僅是節流,其定位同樣是 Memecoins,其真正意義開啓子盤應該是前段時間他們提到的「ICM」以及「幣股概念」,但都不盡如人意,ICM 的龍頭平臺 Believe 的市佔率持續下跌,隨着多個「SCAM 創業公司」的出現,市場僅僅將其認爲是 Memecoins 的變體。

發射平臺市佔率,源:Dune

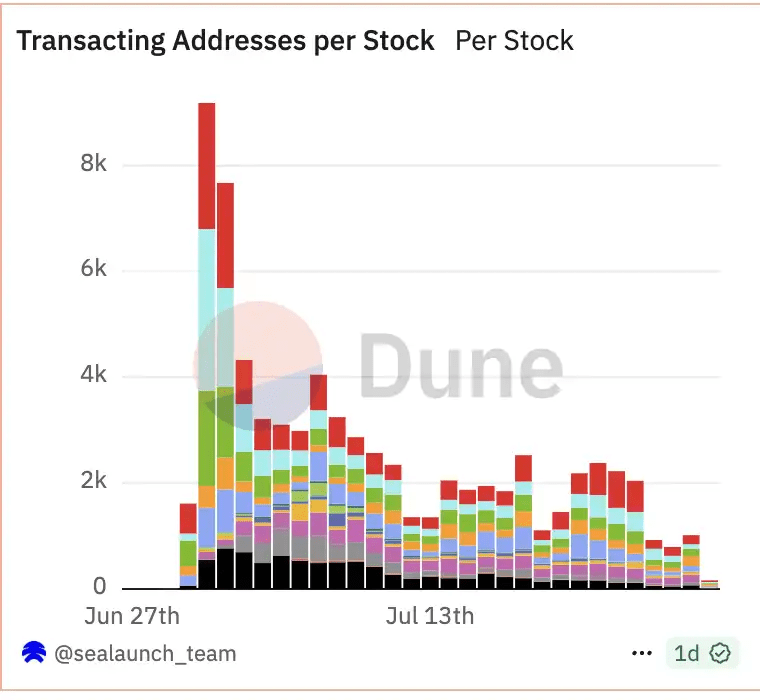

而鏈上美股概念也僅僅在剛開始發行的幾天引起熱議,但實際參與的人數卻是寥寥無幾,近一週參與所有鏈上美股的幾個標的人數相加也不過一千餘個地址。交易總量在近一個月的時間裏也僅累積了 7500 餘萬美元。

xStock交易地址數,源:Dune

xStock交易地址數,源:Dune

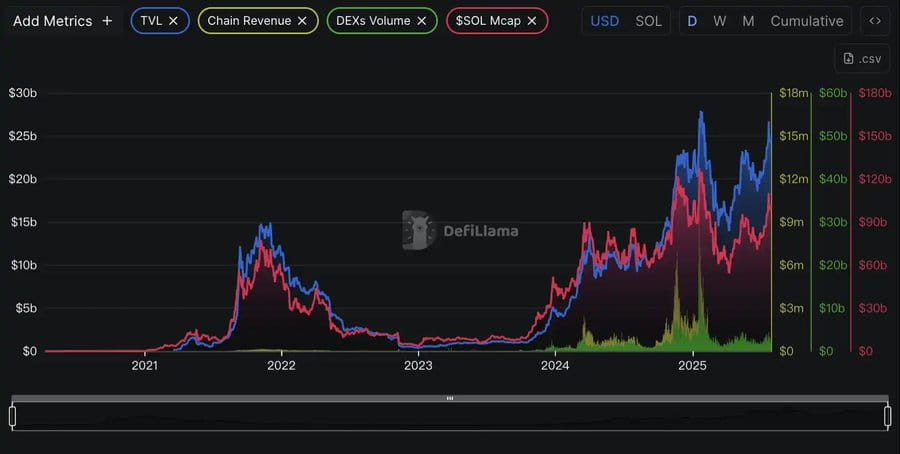

另外 @thecryptoskanda 還提到,與 Solana 競爭最大的並非 Base 而是 Binance,他認爲 Binance 是 USDT 本位的賭場,Solana 是 SOL 本位賭場,雙方纔是直接競爭關係。Binance 通過 Alpha 等機制吸走 SOL 的流動性,也拒絕 Solana Meme 幣上線現貨/合約,迫使 Solana 加快構建自有盤面的閉環。

源:Defillma

一方面內憂,另一方面外患。隨着越來越多的幣股公司和 ETF 選擇通過深度鏈上綁定的方式進行 Solana 的儲備,一是其作爲收益型的金融產品的利息收入,另一面是維持幣價的「基本盤」。不管哪一種,Solana 也達到了需要加速尋找出路的分岔口了。

他們吵的不是內容和 Memecoins 的基本盤,而是現階段 Crypto 的基本盤

Base 與 Solana 聯合創始人圍繞「內容幣」的爭論反映了加密領域兩個思路的碰撞,一方希望通過代幣化捕捉注意力經濟的價值,給予創作者新的收入來源;另一方警惕投機和營銷噱頭,認爲缺乏現金流和使用價值的代幣難以稱爲「基本面投資」。從現有數據和學術研究看,大部分內容幣和 meme 幣具有濃重的維布倫商品特徵,其價值取決於社交認同和情緒溢出,而不是內在回報。Zora 等平臺迭代了鏈上內容的交易方式,但其用戶規模與主流社交平臺相差數百倍,生態仍然侷限在加密圈層。因此內容的基本面在很大程度上仍是一種願景,需要解決「吸引和大規模留存」、「IP 版權以及生態商家的認同」、「監管框架的界定」等大量問題。在這些條件尚未成熟的情況下,內容幣和 meme 幣仍主要是投機或收藏品,其情緒溢出類似奢侈品或潮牌。對於創作者而言,探索鏈上工具以建立社區經濟無可厚非,但依然需要把握稀缺性、價值承諾和長期信譽,避免淪爲短暫的流量遊戲。這個時代內容供給是無限的,但注意力是稀缺的。