在多链并行的时代,流动性像沙子一样被分散在一座座“孤岛”上。用户在不同公链与二层之间来回搬运,做市资金被割裂,协议的风险模型也难以复用。Mitosis 给出的答案不是再造一条桥,而是把“流动性”本身做成可编排的原语:存入一处、调用全网;一次建仓、多地生效;用统一的账户与凭证体系把跨链的资金语义、清算语义和治理语义收敛到同一套底层。

这种思路背后,是“以流动性为中心”的链级设计。Mitosis 把底层资产转化为可调用的流动性份额,并将其与策略、保证金、清算、会计等环节绑定为标准化模块。用户所看到的是“一条可复用的资金流水线”:把资金注入金库后,协议会把它映射为在多链通行的凭证,随后你可以像在单链上一样发起做市、借贷、对冲、再平衡等调用。对开发者而言,最重要的变化是“跨域不再是独立工程”,而是被封装成 SDK 与接口的一部分,策略从此具备天然的多链覆盖能力。

可编排来源于“账户—资产—清算”的统一模型。传统跨链往往在每一端各自建账、各自清算,导致同一笔风险被重复计提;Mitosis 将这些视为同一张账本上的不同分区:保证金、健康度、折价曲线与罚没逻辑共享一套基线,仓位之间的相关性可被显式声明与限制。这样做的好处是,资产从 A 域流向 B 域不再产生额外的“摩擦成本”,系统也能在极端行情下按既定顺序切走风险外层,给用户留出可预测的最坏结果与明确的恢复路径。

当“流动性被做成原语”,资金效率的天花板被抬高。过去 LP 的锁仓只对应一个池子、一个网络;在 Mitosis 上,LP 获得的是一张能继续工作的“股权凭证”:它既能代表底层收益权,又能在其他场景充当保证金甚至二次做市的投入。对专业用户,这意味着能够把“安全票息 + 波动策略 + 保障金”三条曲线放在同一份资产上协同运作;对普通用户,则意味着以很少的签名完成原本复杂的多步操作。

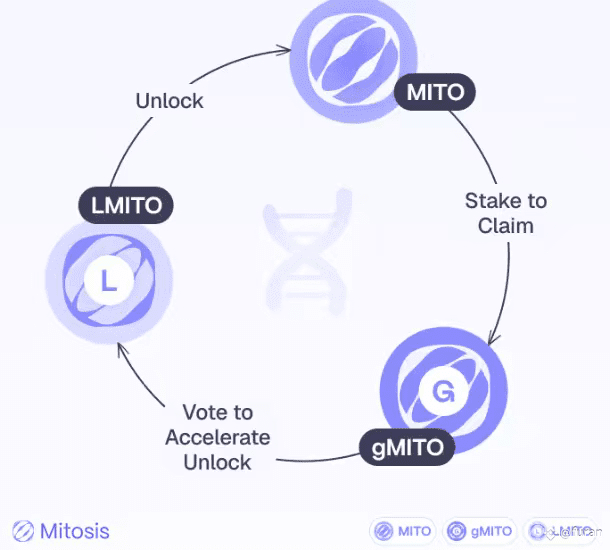

制度化的激励把“可用”做成“耐用”。单靠短期排放拉来的 TVL 会在激励消退时快速流失,Mitosis 把激励与真实使用绑定:谁带来更稳定的真实交易量、更高的留存与更好的安全贡献,谁就得到更高的长期权重与分配。同时,治理票据与锁仓机制鼓励把“使用者—建设者—维护者”的角色合一,让参数调整、资产准入、费用再分配成为公开、可回溯、可复盘的流程。代币不只是流量工具,而是网络协作的操作杆。

更具想象力的部分,在于它对“桥”的态度:不是在链与链之间堆更多通道,而是让资产迁徙从“搬运”变为“同步调用”。当跨链消息、状态证明与清算在统一语义下运作,协议可以以“多端共享资金池”的形态存在,用户在一个界面上完成全局决策,后端按需在不同链上执行。这样一来,套利不再因为地理差而生,做市也不必为库存分散支付额外成本,资金的“机会成本”得到系统性压缩。

Mitosis 不把自己定位为某条生态的竞争者,而是成为连接者:一端承接以太坊与主流二层的丰富应用,另一端吸纳其他公链的独特资产与用户,再以标准化的清算与风控把它们编织在一起。对用户,这意味着更低的迁移摩擦与更清晰的风险边界;对开发者,这意味着把注意力放回“产品与策略”本身;对机构,这意味着更接近传统金融那种可审计、可问责、可度量的底层设施。

当你发现“跨链”三个字不再出现在你的日常操作里,Mitosis 的价值就真正显现了:它把复杂性沉到系统里,把确定性交给用户与开发者,让流动性回到“服务策略、服务业务、服务生态”的本位。