区块链行业从不缺乏宏大叙事,但真正能将叙事落地的项目寥寥无几。当我们谈论"全链数据"时,多数人脑海中浮现的可能是碎片化的区块浏览器、割裂的链上分析工具,或是某个垂直赛道的孤立数据集。这种割裂感像极了互联网早期的信息孤岛——直到谷歌的出现。如今,Chainbase正试图在区块链数据领域扮演类似的角色:将分散的链上数据整合成AGI时代的基础设施。

全链数据的"全"字到底有多重?

衡量一个数据网络的价值,首先要看其覆盖广度。Chainbase目前整合了包括BTC、ETH在内的数十条主流L1/L2链数据,涵盖EVM与非EVM生态。这意味着无论是比特币的UTXO模型,还是以太坊的智能合约日志,亦或是Solana的高吞吐交易记录,都被纳入同一套标准化体系。这种"万链归一"的能力绝非简单的数据搬运——它需要兼容不同链的底层协议,甚至重构数据存储逻辑。

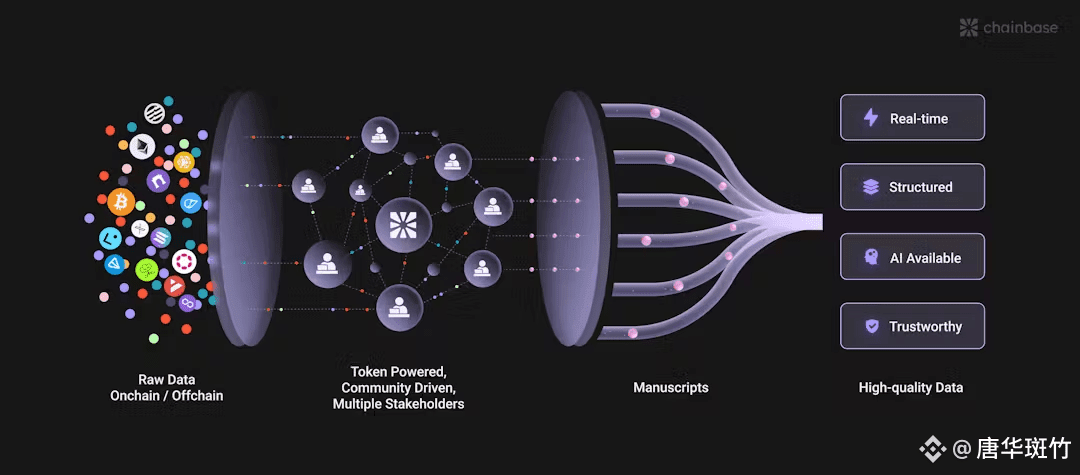

更关键的是数据深度。Chainbase将链上信息分为三个层级:

- Raw数据:最原始的区块、交易、合约字节码,相当于食材中的"生鲜";

- Decoded数据:将原始数据转换为人类可读的格式,例如DeFi协议中的借贷事件;

- Abstracted数据:经过提炼的指标级数据,如代币价格、NFT持仓变化等,直接服务于商业决策。

这种分层处理使得开发者可以像选择食材成熟度一样按需取用。而3秒级的数据刷新速度(远超行业平均水平),则确保了"食材"的新鲜度——对于高频交易的DeFi或实时监控场景,这种低延迟意味着真正的竞争力。

数据规模背后的网络效应

截至最新披露,Chainbase已存储PB级数据,日均处理1.1亿-1.5亿次调用,累计调用量突破5000亿次。这些数字背后是15000名开发者和8000个项目的真实需求。但比规模更值得关注的是其网络架构设计:

1. 去中心化入口:通过开放数据网关(Open Data Gateway),任何节点运营商或RPC服务商都能贡献链数据,形成分布式数据源。这既避免了中心化单点故障,也降低了数据获取门槛。

2. 代币激励驱动:与传统云厂商不同,Chainbase用代币经济激励社区参与数据清洗、标注和计算,这种模式更接近"数据DAO"的协作形态。

3. 可编程数据层:开发者不仅能调用数据,还能通过"数据手稿"自定义处理逻辑。例如提取特定DeFi协议的清算事件链,或追踪某类NFT的持有者画像。

这种结构让Chainbase更像是一个自生长的数据生态,而非静态数据库。随着更多开发者加入,数据的维度与价值会呈指数级提升——这正是Web3时代网络效应的典型特征。

当加密数据遇见AGI的临界点

Chainbase的野心显然不止于服务现有加密应用。其定位中"AGI时代最大数据源"的表述,揭示了更深的战略意图:

- 可信性:区块链的不可篡改特性天然适合训练AGI模型,避免传统互联网数据的污染问题;

- 结构化潜力:链上行为数据(如交易、投票、治理)具有明确的语义标签,远超非结构化互联网数据;

- 实时反馈闭环:DeFi市场的价格发现、NFT社区的偏好迁移,都能为AGI提供动态训练素材。

目前已有项目利用Chainbase数据训练预测市场模型或自动化交易策略。未来,当AGI需要理解人类的经济行为时,还有比区块链更透明、更连续的行为数据集吗?

Chainbase投资价值的再思考

尽管Chainbase已完成1500万美元融资,其价值仍被市场低估。横向对比,中心化数据平台如Chainalysis估值已超40亿美元,而Chainbase的差异化在于:

- 协议层优势:通过标准化数据接口,它实际上在定义全链数据的交互标准;

- 边际成本递减:每新增一条链或一个数据消费者,生态的整体价值会加速提升;

- 抗捕获性:开放网络比封闭式数据寡头更符合Web3精神,长期来看更具可持续性。

如果数据是新时代的石油,那么Chainbase正在做的不仅是挖油井,更是建造输油管道、炼油厂和加油站的全套基础设施。当行业还在争论哪条链会成为"超级链"时,Chainbase已经悄然编织起连接所有链的数据网格——这才是真正的基础设施级机会。

在加密世界,我们见过太多昙花一现的叙事。但数据的需求从未消失,只是等待一个足够坚固的承载平台。Chainbase的答卷刚刚展开,而它的对手或许根本不是同类数据平台,而是那个尚未完全觉醒的AGI未来。