🚀 币观察 · 热点科普系列

长期在币圈混的人可能都会默认一个公式:

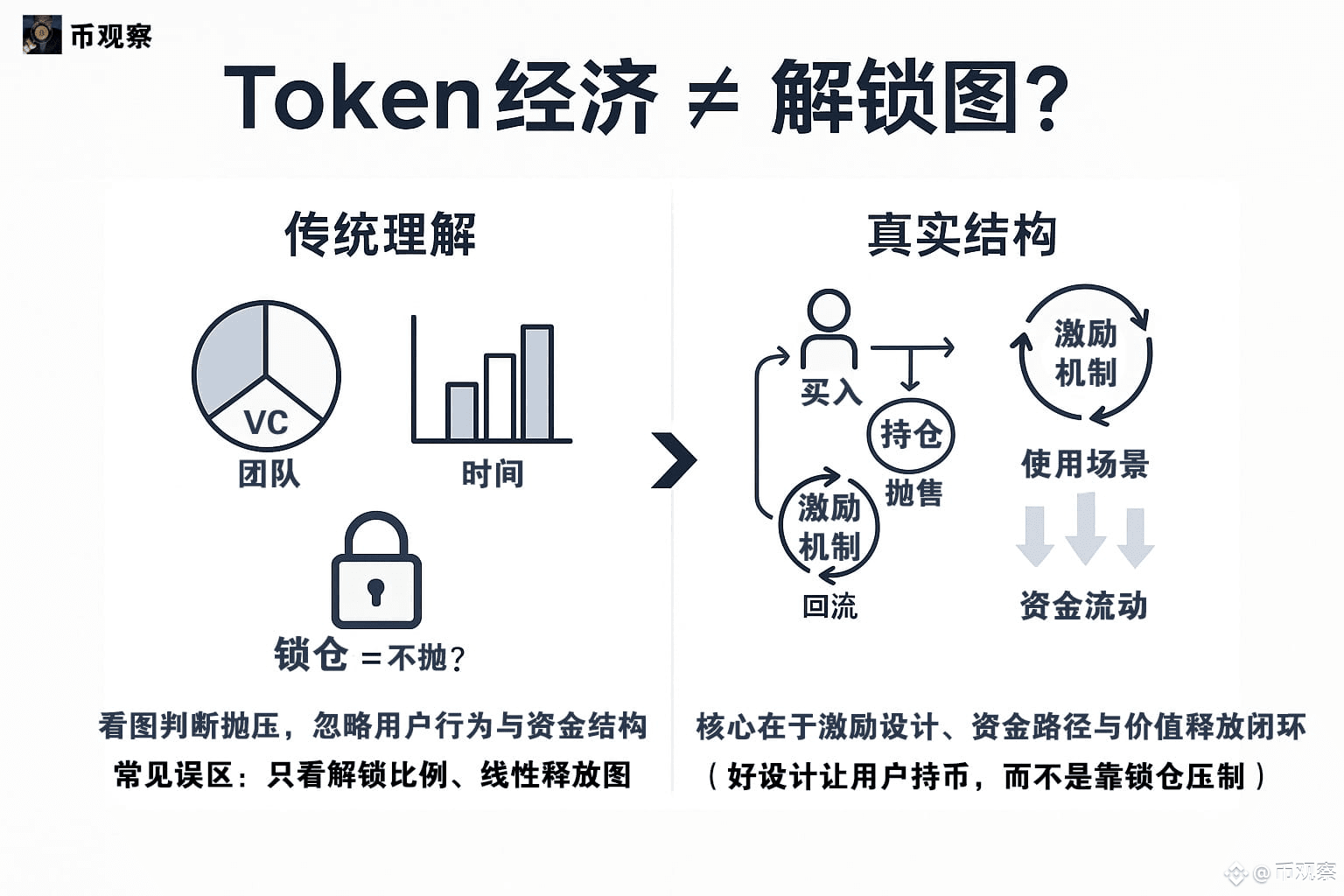

Tokenomics = 解锁图 + 分配比例 + FDV。

但事实是,这只是表层框架,真正决定一个代币生死的,是那些写在“图外”的设计细节:激励机制、流通结构、价格支撑点、效用绑定方式、用户行为路径。

今天,我们就来认真聊一次:真正的代币经济模型设计,到底在设计什么?

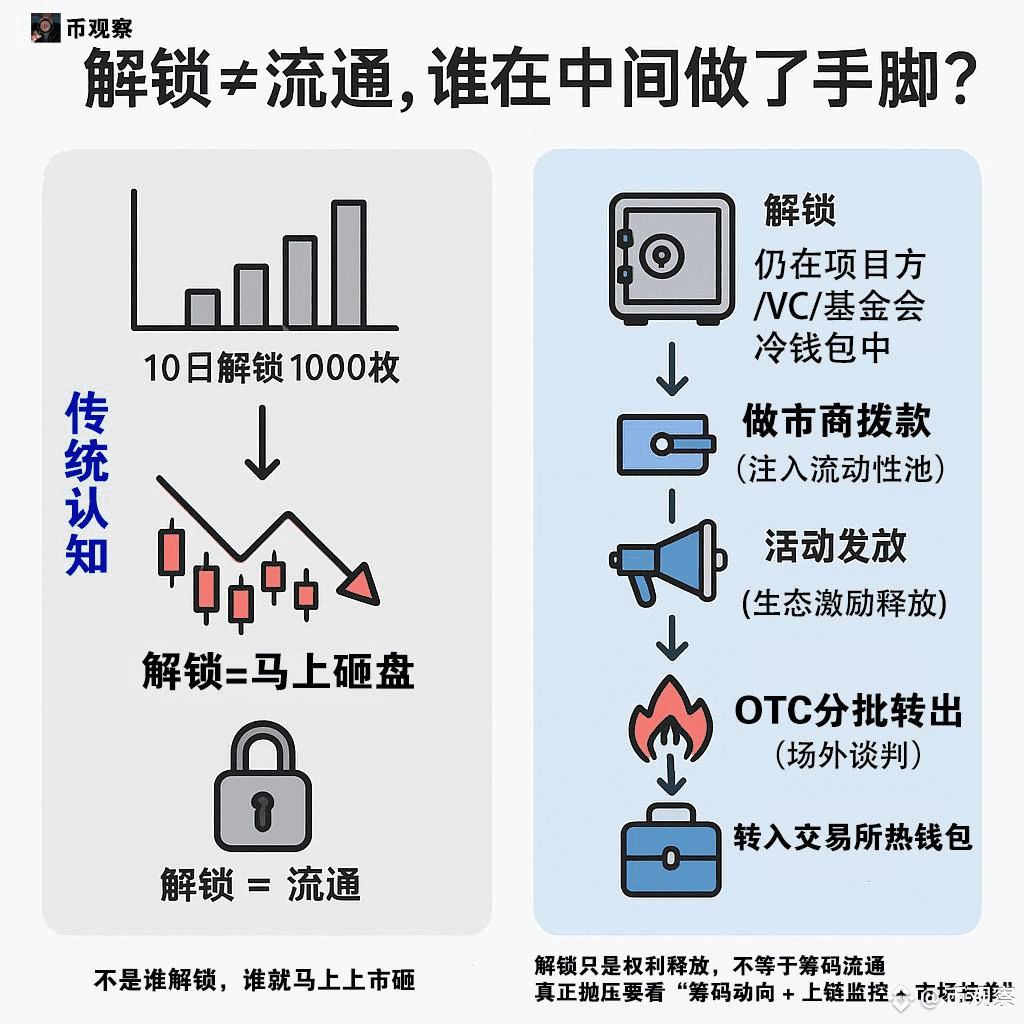

一、解锁图 ≠ 真实流通结构

不少人把代币解锁图当成价值判断的唯一标准,但现实是:

解锁 ≠ 流通

项目方手里即使解锁了,也可以不卖、不流通,这部分实际构不成抛压。

未解锁 ≠ 无影响

很多项目把市场激励挂钩到尚未解锁的预期份额,这种“未来注水”早已反映在价格里。

VC/团队分配 ≠ 实际抛售

有经验的项目从不“一次性释放”,而是通过做市、流动性补贴、做KOL奖励逐步“软着陆”。

所以:看懂解锁图只是起点,搞懂释放路径和操盘方式才是重点。

二、分配结构只是静态图,经济模型是动态博弈

我们经常看到某项目说:

“社区占50%、团队占20%、投资人占15%...”

但这只是个分蛋糕图,真正决定命运的是——这块蛋糕怎么吃、什么时候吃、吃了还能不能再做大?

关键问题在于:

激励机制是否能驱动正向行为?

是单纯刷子撸完就走?还是鼓励持仓、复投、参与治理?

效用场景是否与价格挂钩?

没有“代币需求闭环”,再高比例社区占比也只是“分掉空气”。

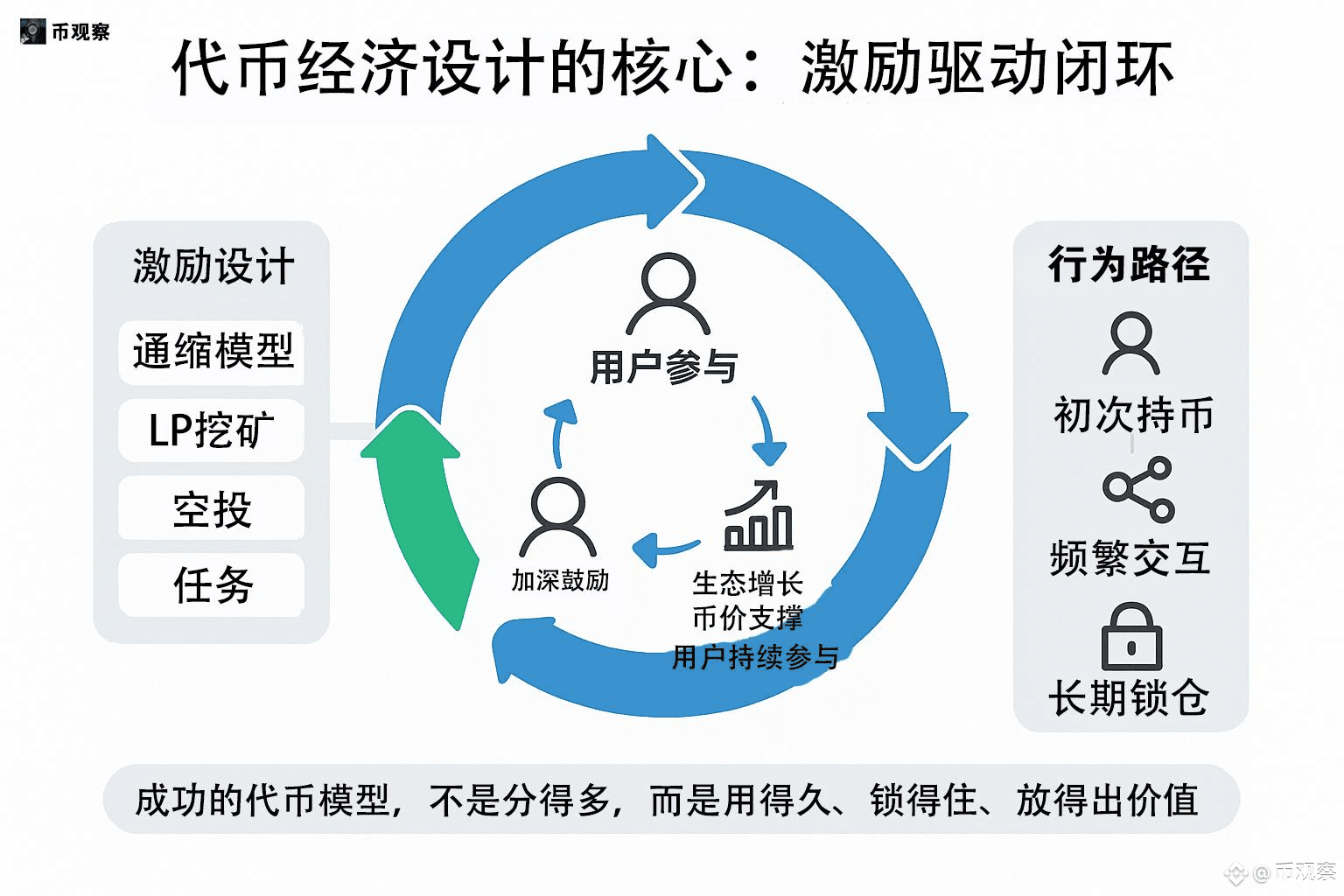

有没有做出抗通胀机制?

通缩设计不只是销毁,而是用机制引导用户“锁仓+付费+循环再使用”。

结论是:代币不是“定下来给谁多少”的问题,而是“设计一套持续激励价值贡献者”的体系。

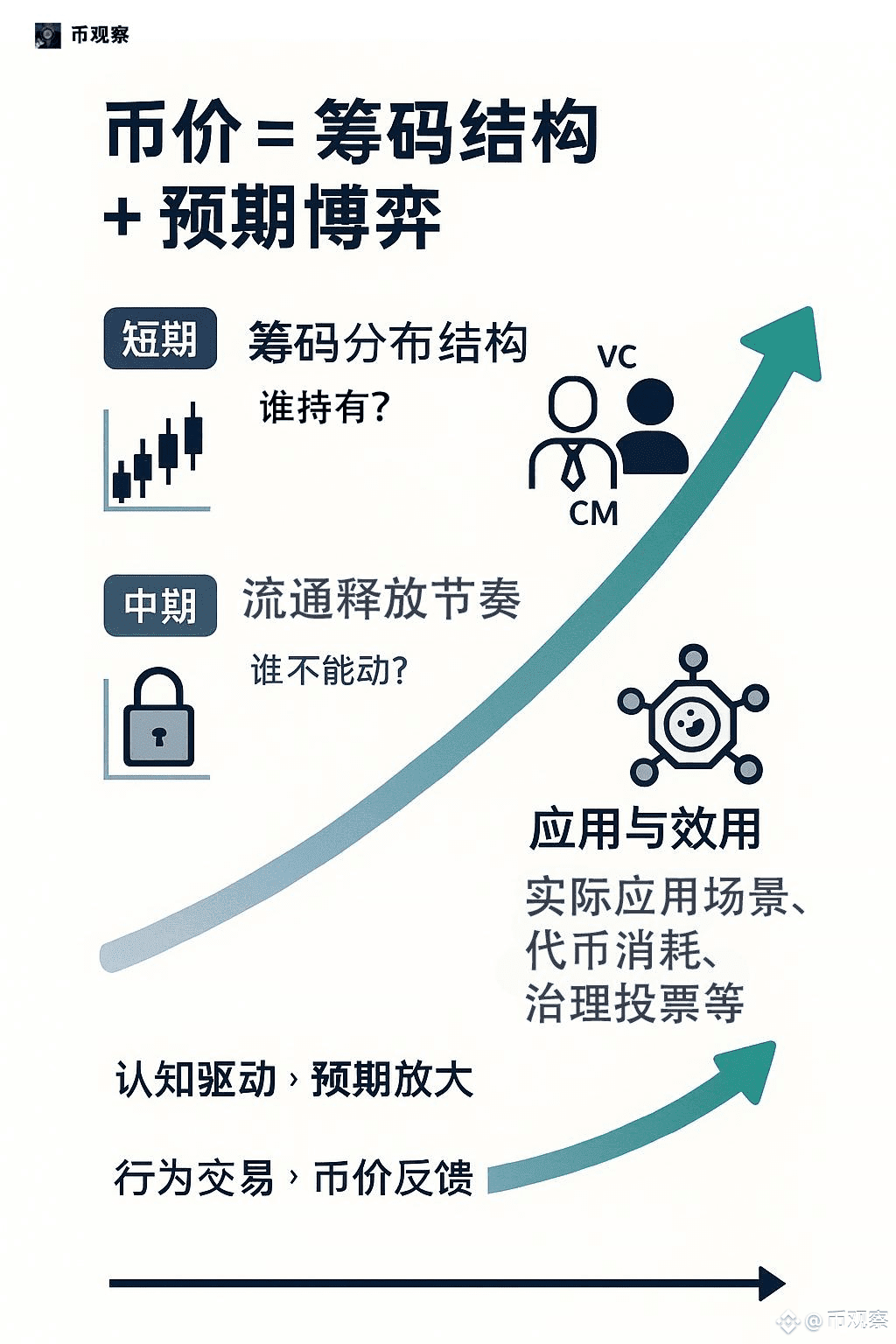

三、价格背后,不是供需,而是预期博弈

Tokenomics 的最终考验是:能不能扛住市场的流动性周期?

很多人说价格=供需,但 Web3 的供需是认知供需,而不是实物商品。

短期价格看谁先出货

中期价格看谁能锁筹

长期价格看谁能创造持续价值场景

想打造健康模型,就要在:

用户端:让大家有动力买入并持有,而不是撸完就走

资金端:让做市和二级市场能有足够的理由进来并长期陪跑

生态端:让代币使用形成自我飞轮,而不是靠广告续命

真正厉害的经济模型,不怕人抛,而是让人不愿抛。

四、代币经济设计核心:三层绑定

总结一句话,真正的Tokenomics设计,是三层绑定:

代币与使用场景绑定:让用户离不开这个代币

代币与增长机制绑定:增长越快,币价反而越抗压

代币与信仰结构绑定:用制度制造“价值认同感”,让长期主义成为主流文化

很多成功项目的模型,外表很简单,但背后是行为心理学、博弈论、激励设计三位一体的深度结构。

五、币观察·碎碎念

币圈每次牛市,都会跑出来一批“经济模型大师”,手里拿着一张五彩斑斓的解锁图,讲得天花乱坠。

但真正在底层细节上雕琢出“用户行为+资金流动+叙事传播”的闭环模型的项目,凤毛麟角。

下次再有人问你:“这个币经济模型好不好?”

别再只丢出一张解锁表了,看懂“行为动机和制度结构”,才是真正的Tokenomics内行。#巨鲸动向