在加密世界混久了,你会发现一个奇怪的悖论。

所有人都在讲“多链互通”,可每一条链,却都在筑起自己的围墙。

桥、Rollup、跨链协议层出不穷,但到头来,用户依然要在不同生态之间反复切换资产、重建信任。

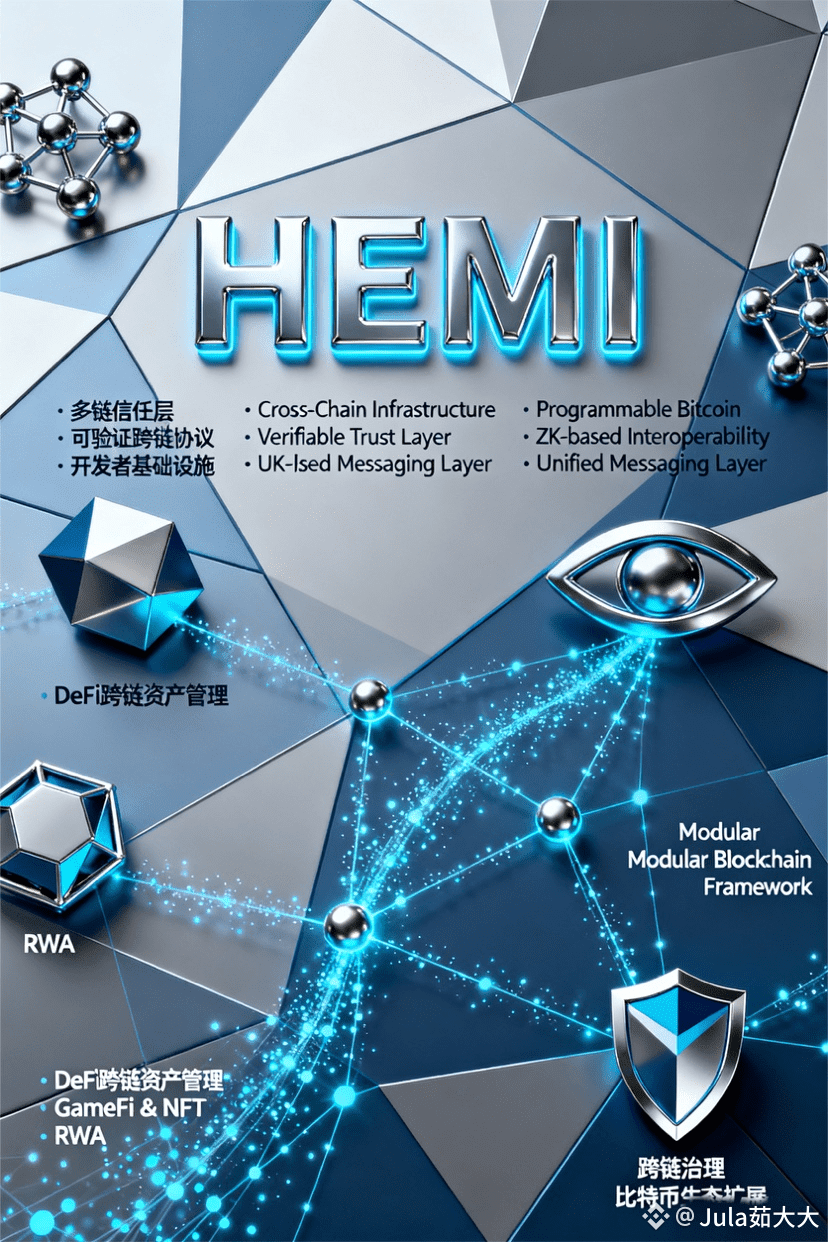

Hemi 出现的意义,就在于把这场混乱的“多语言世界”,重新翻译成一种可以互相理解的结构化语言。

一、它不是桥,也不只是链

很多人第一次看到 Hemi 时,会把它误以为是某种新的 Layer2。

但实际上,Hemi 的定位更接近于一个多链协调层(Coordination Layer)。

它建立在 OP Stack 框架之上,与 Base、Blast 等共享核心技术栈,却在设计理念上走得更远——

不是单纯地“扩展以太坊”,而是让多条链之间的流动性、数据和状态可以被验证、共享与调度。

如果说传统桥的逻辑是“资产搬运”,那 Hemi 的逻辑是“信任对齐”。

它让不同链之间的交互变成一种“可验证、可结算、可扩展”的基础行为。

这也是为什么,很多人称它为“跨链信任层”的起点。

二、DeFi视角:流动性不再是“孤岛”

从 DeFi 角度看,Hemi 的潜力非常大。

我们过去习惯把流动性锁在某一条链上,靠桥转移、靠聚合器整合。

但每一次跨链操作,其实都伴随着信任风险、Gas 成本和流动性碎片化。

Hemi 重新定义了这个逻辑:

在它的系统中,流动性可以跨链被调用、借用、再利用,而底层验证通过 OP Stack 与跨链验证节点完成。

这意味着,用户未来可能在一条链上发起操作,却在另一条链上获得执行结果——而这一切,都是原生、安全、无需托管的。

这对 DeFi 协议来说,是一次范式转变。

它让“多链”真正变成了“单体体验”的一部分。

三、经济模型:质押即共识,治理即信任

$HEMI 代币并非单纯的激励工具。

它的设计逻辑围绕两层核心:

安全层:节点质押 $HEMI 用于网络验证与状态确认,形成信任基础;

治理层:代币同时用于生态项目提案、参数调整、奖励分配,确保社区共识与方向统一。

这种机制让“共识”从技术层面延伸到治理层面。

它鼓励长期参与者通过贡献网络安全和生态发展获得持续收益,而不是短期挖提卖。

在一个竞争激烈、叙事易碎的市场里,这种设计显得格外“稳”。

四、生态正在成形

Hemi 的生态扩展也在悄然加速。

除了与 OP Stack 生态的天然兼容,目前已有多个跨链协议、DeFi 工具和验证节点服务商加入测试。

有趣的是,Hemi 并不是通过“补贴式扩张”吸引开发者,而是通过一种更“开放”的架构逻辑:

它让开发者可以直接在其框架上构建可互操作的合约逻辑,而无需重新部署独立链。

换句话说,它不仅是一条链,更是一种“可复制的多链协作语言”。

未来你看到的,可能不是“Hemi上的项目”,而是“与Hemi协同的多链系统”。

五、社区活跃,信号明显

近期 #HEMI 社区的节奏也非常积极。

官方发起的 Interchain Week 成功吸引了大量跨链开发者和研究者参与;

Spaces 中也频繁邀请其他生态的团队讨论“互操作标准”这一议题。

这种“从底层工程出发,而不是空喊口号”的态度,让人觉得团队真的在走一条长期路线。

社区成员普遍反映,项目方透明、节奏稳、方向清晰——在如今这个容易被情绪主导的市场,这本身就是一种稀缺气质。

六、结语:Hemi 的价值不在于“快”,而在于“稳”

在一个所有项目都急于抢 narrative 的时代,Hemi 选择了另一种节奏:

它不造势,不炒作,而是踏实地解决一个老问题——“链与链之间如何互信”。

这听起来不性感,但却是整个加密基础设施最难、也最值钱的方向。

如果说上一个周期的关键词是“扩容”,

那下一个周期的关键词,极有可能是“协同”。

而 Hemi,正在用最务实的方式,让这个协同真正发生。

——