Web3生態在過去十年實現了技術上的飛躍,但在金融層面始終被兩個結構性問題限制束縛:原生加密資產缺乏可持續的內在收益,以及與全球金融市場相比,資產總規模有限。這兩個問題相互關聯,共同阻礙了Web3從一個高度投機的"小衆市場"向穩定、普惠的"主流金融基礎設施"的轉變。

在傳統金融中,無論是債券、股票還是房地產,資產的價值基礎都建立在持續產生現金流的能力之上。債券有票息,股票有股息,房地產有租金。然而在Web3世界中,大多數原生代幣,包括BTC,本身並不產生現金流。它們的收益主要依賴價格波動和通過代幣通脹進行的激勵。這種收益模式可持續性差,而且波動性高。

此外,儘管加密貨幣市場的總市值曾突破2萬億美元,但這一規模與全球超過400萬億美元的傳統金融資產規模相比,仍然顯得微不足道。市場深度不足,資產類別單一。

現實世界資產的代幣化,通過在區塊鏈上創建鏈下資產的合法和經濟所有權,正在嘗試解決這些結構性問題。

RWA涵蓋了廣泛的資產類別,包括代幣化國債、私有信貸、大宗商品,甚至知識產權和碳信用。這種多樣性意味着Web3不再侷限於原生加密資產,而是可以直接對接全球實體經濟的資產類別。

更重要的是,RWA的引入不僅僅是資產上鍊的技術操作,它應該代表了Web3經濟從依賴"零和博弈"的投機資本,向依賴"正和博弈"的實體經濟現金流驅動的轉變。這種轉變,至少目前看來,正在賦予Web3實現自我維持和長期增長的內生動力。

RWA對Crypto代幣經濟的重構:從通脹激勵到真實現金流

傳統DeFi的收益模式至少目前看來已經走到了盡頭。早期DeFi協議利用"流動性挖礦"等機制,通過高額的代幣通脹激勵迅速吸引了大量流動性。雖然這種方式在協議啓動初期應該是有效的引導手段,但其成本最終由代幣持有者承擔,本質上是對代幣價值的稀釋。

隨着協議規模的擴大和市場對可持續性的要求提高,通脹激勵必須逐步降低以維持代幣價格,最終導致流動性提供者的實際收益率下降,引發資本流失。因此,DeFi迫切需要一種不依賴於代幣發行的真實、外部收益來源。

RWA的引入正在改變Web3的收益結構。RWA帶來的收益,例如美國國債的票息、貿易應收賬款的利息或房地產的租金,是直接來源於全球實體經濟活動的現金流,與加密資產自身的供需或代幣通脹無關。只要底層的實體資產繼續運作和產生價值,鏈上的代幣持有者能獲得持續且可預測的收入。這種穩定和可預測的收益模式對於吸引追求穩定回報的機構和厭惡風險的"耐心資本"至關重要。

這種收益模式的轉變並非停留在理論層面。當DeFi協議開始探索外部收益來源時,MakerDAO走在了前面。

通過將其超額抵押穩定幣DAI的抵押品組合多樣化,引入代幣化的美國國債RWA,MakerDAO獲得了穩定的外部收入。MakerDAO將RWA產生的穩定收益直接分配給DAI的儲戶,從而支持了DAI儲蓄率。

在引入RWA之前,DAI持有者難以獲得穩定的收益。現在,RWA產生的穩定票息成爲協議收入的重要組成部分,這些收入通過DSR分配給用戶。DAI儲蓄率的年化收益率可以達到3-5%,雖然不算很高,但它是穩定的、可預測的。這種機制使得DAI在DeFi生態中至少目前看來扮演了一個重要角色:它能夠提供一個相對穩定的、由實體資產收益支撐的"無風險利率基準"類似物。

RWA帶來的穩定、低波動性收益對Web3市場的資本結構應該產生了篩選作用。相對傳統DeFi依賴高回報預期來吸引追求快速回報的投機性資本,RWA提供的年化4%到5%的穩定收益,雖然低於早期的流動性挖礦,但其穩定性吸引了那些重視資本保值和長期回報的機構和用戶。這種資本結構的優化,意味着Web3市場的整體風險偏好和用戶基礎開始成熟,使其更接近傳統金融市場的運作模式。

RWA帶來的不僅是收益模式的轉變,更重要的是資產基礎的擴容。

擴大資產基礎:Web3與萬億級資產的對齊

Web3生態實現大規模應用和作爲全球金融基礎設施的前提,其資產基礎必須具有足夠的深度和廣度。全球傳統金融市場的資產規模高達400萬億美元以上,其中股票市場超過100萬億美元,債券市場超過130萬億美元。相比之下,目前2-3萬億美元的加密貨幣市場規模顯得相當單薄,市場深度不足和資產類別單一。RWA的引入是Web3資產規模實現指數級增長,與百萬億級傳統資產對齊的重要路徑。

RWA代幣化市場正經歷快速增長。全球代幣化RWA市場的規模在2024年價值約爲2977.1億美元,並預計在2025年底達到6127.1億美元。這種快速增長主要由私有信貸、房地產和大宗商品代幣化推動。

中期來看,市場預測其增長還有巨大潛力。渣打銀行預測,到2028年,代幣化RWA(不包括穩定幣)的市場規模將從目前的約350億美元急劇擴大到2萬億美元。該銀行預計,其中代幣化貨幣市場基金和上市股票將佔據最大份額(各7500億美元),其次是基金和其他流動性較低的資產。

從長期來看,潛力恐怕更爲驚人。有預測認爲,到2030年,RWA的代幣化規模能達到16萬億美元到30萬億美元之間。即使是保守估計,這一規模也將是目前加密市場總市值的數倍。這些預測至少目前看來奠定了RWA作爲Web3下一階段增長基石的戰略地位。

目前RWA市場的總價值鎖定主要集中在流動性較好、風險較低的資產,尤其是美國國債和貨幣市場基金。

這一趨勢催生了專門的服務提供商。像Ondo Finance這樣的平臺專注於提供代幣化美國短期國債產品(如OUSG),爲投資者提供了鏈上獲取穩定美元收益的途徑。

然而,RWA的真正潛力在於解鎖那些傳統上高度不流動性的資產。

在這個方向上,Centrifuge等平臺正在嘗試突破。它們專注於代幣化私有信貸、貿易應收賬款和商業票據,這爲中小企業提供了新的鏈上融資渠道。儘管如此,像房地產和藝術品這類結構性不流動資產,雖然通過代幣化具有巨大潛力,但由於面臨複雜的監管要求和有限的市場深度,目前僅佔RWA市場的很小一部分。

當前RWA代幣化市場面臨的一個核心挑戰是,雖然發行規模迅速擴大,但二級市場的交易流動性仍然是一個關鍵瓶頸。大多數RWA代幣,特別是私有信貸和代幣化房地產,存在低交易量、長持有期和有限投資者參與的現象。這表明,RWA市場的挑戰至少目前看來正在從早期的"發行和託管基礎設施"轉向"交易和流動性聚合"。若要實現30萬億美元的長期預測,市場恐怕必須解決監管限制、碎片化的交易場所和機構做市商的缺乏等結構性壁壘。

除了資產基礎的擴大,RWA還在推動DeFi協議本身的轉型。

DeFi協議的轉型與混合資產組合的崛起

RWA應該正在重塑DeFi協議的抵押品結構。傳統DeFi依賴原生加密資產(如ETH、BTC)作爲抵押品,這些資產的波動性高且相互關聯性強。RWA的引入使得抵押品池得以多元化,形成混合資產組合(如ETH加上代幣化美債)。這種組合通過納入與加密市場相關性較低的資產,顯著增強了協議的抗風險能力。

例如,美債代幣的波動主要受利率影響,與ETH價格波動相對獨立。當ETH價格下跌時,美債代幣的價格恐怕不受影響,甚至上漲(因爲利率可能下降)。Aave等主要的借貸協議也正在積極探索將RWA資產作爲抵押品引入其V3版本,以優化其抵押品風險分佈。

在RWA基礎設施領域,Centrifuge正在探索更復雜的結構化融資模式。它專注於通過其Tinlake平臺爲現實世界的資產提供結構化融資。資產源頭方可以將發票、貸款或應收賬款等資產代幣化爲NFT,然後在Tinlake市場進行融資。

Centrifuge模型的核心在於其風險分層機制,這是傳統結構化金融的典型應用。它發行兩種ERC-20代幣:Drop Tokens(高級債)和Tin Tokens(初級債)。Drop Tokens風險較低,通常尋求穩定回報。Tin Tokens風險較高,承擔首筆損失,以換取更高的潛在回報。

這種風險分級機制能夠滿足不同風險偏好投資者的需求,並提供了一種信用增強工具。發行方通常被要求持有或投資Tin Token,這部分資金充當第一損失資本。如果資產池發生違約,這部分初級資本將首先吸收損失,從而爲Drop投資者提供了針對底層信貸風險的保護。這種機制至少目前看來標誌着DeFi風險管理正在從純粹的鏈上清算邏輯,轉向結合傳統金融的信用風險緩釋工具。

在合規性和風險控制方面,Ondo Finance應該代表了RWA領域的另一種嘗試。它專注於提供基於美國政府證券的收益產品,其產品USDY(代幣化票據)據說是全球首批由破產隔離的美國國債和銀行存款組合擔保的代幣化票據。

Ondo採用多層法律和技術結構以最大化破產隔離。USDY由一個單獨的、有限目的的法律實體發行,該實體具有獨立的財務,並由獨立董事管理,確保即使Ondo公司破產,底層資產也能與公司資產隔離。同時,Ondo引入Ankura Trust等專業機構作爲抵押品代理人,代表代幣持有者獨立監管底層資產。USDY還保持至少3%的超額抵押,以進一步抵禦市場波動。

這種對法律契約和鏈下託管的重視,顯示DeFi協議正在從依賴代碼邏輯轉向採納傳統金融的法律框架和信用工具。這實現了DeFi風險管理的專業化,這是Web3走向主流的關鍵一步。

這種轉變最終引起了傳統金融機構的注意。

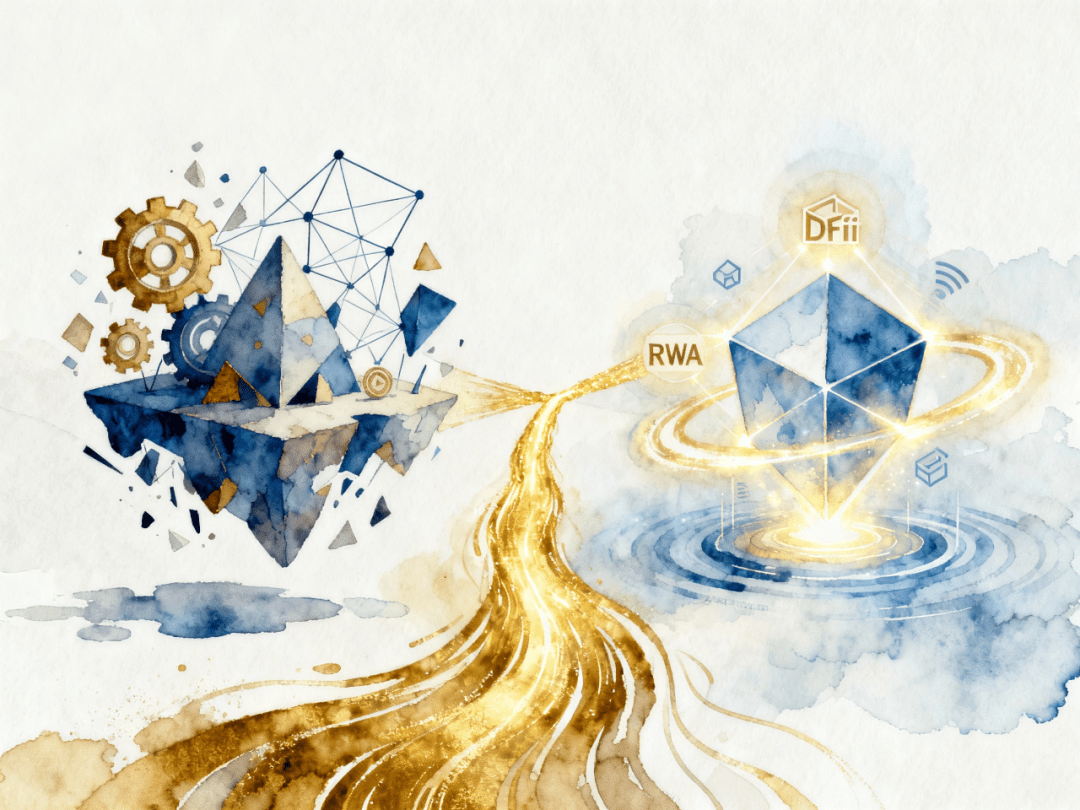

TradFi與Crypto的深度融合:機構入場與合規路徑

RWA的發展核心應該在於實現傳統金融與Web3範式的深度融合。這一融合由機構驅動,其目標恐怕是利用區塊鏈技術提高效率,同時保持嚴格的合規性。

對於主流金融機構而言,RWA的吸引力在於區塊鏈能夠大幅優化運營效率和降低成本。通過代幣化,資產的結算時間可以從數天縮短到數秒,運營成本可降低高達30%。此外,RWA爲傳統金融機構提供了一個"合規通道",使其能夠以受監管的方式,接觸Web3的技術優勢和全球投資者基礎。

BlackRock推出的BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)標誌着機構參與RWA的轉折點。該基金AUM已突破10億美元,主要投資於短期美國國債,並提供每日股息支付和24/7/365的實時轉賬能力。

BUIDL的設計體現了"公共鏈上的許可化應用"模式。基金代幣基於Ethereum公共鏈上的ERC20標準發行,利用了公共鏈的成熟生態和網絡效應。但爲了遵守KYC/AML要求和證券法規,BUIDL實施了嚴格的白名單限制,禁止代幣在未經批准的地址之間進行轉賬。這使得機構能夠在公共基礎設施上操作,同時保持對參與者的嚴格控制,滿足了監管要求。

另一條路徑則由JPMorgan探索。與BlackRock專注於資產發行不同,JPMorgan的Kinexys Digital Assets平臺(前身爲Onyx)側重於機構間的結算效率和資產管理。JPM利用其基於EVM的許可鏈,在機構客戶之間進行商業票據、債券等資產的代幣化試點,以實現高效的原子化結算。

爲了彌合私有鏈與公共鏈之間的鴻溝,JPM Kinexys已經與Chainlink和Ondo Finance等協議合作,成功測試了代幣化資產在其許可鏈和公共區塊鏈之間進行原子化跨鏈結算。這證明了在保持合規控制的前提下,實現傳統金融資產在不同鏈環境中的互操作性至少目前看來是可行的。

RWA市場正在形成一個二元結構。一方面是完全許可制的私有鏈,以JPM Onyx/Kinexys爲代表,專注於機構客戶之間的高度定製化、高效率的內部結算和資產管理。另一方面是公共鏈上的許可制應用,以BlackRock BUIDL和Franklin Templeton FBOXX爲代表,利用公共鏈的網絡效應和流動性,但通過白名單和法律實體實施嚴格的合規控制。

這種結構的最終目標是實現安全、合規的互操作性。機構需要控制和隱私,這催生了私有鏈;但它們也需要公共鏈帶來的流動性和網絡效應,因此必須建立合規的橋樑和接口,以實現兩種結構的融合。

RWA面臨的法律、合規與信任挑戰

儘管RWA前景廣闊,但其深度融合TradFi與Web3的特性,帶來了顯著的法律、合規和技術挑戰。

RWA代幣化的成功首先恐怕是一個法律驅動的過程,而非純粹的技術創新。代幣本身只是鏈下資產所有權或債權權利的數字表現。爲了確保鏈上代幣持有者對鏈下資產擁有法律上可執行的索償權,資產必須被隔離並置於一個法律實體(如特殊目的載體SPV)之中。

監管機構普遍採用"實質重於形式"的原則。這意味着RWA代幣應該不會被視爲一種新的法律類別,而是被映射到現有的法律框架下,如證券法、商品法或財產法。因此,RWA發行必須遵守證券發行、披露、託管和轉讓的既有規則。

全球監管的碎片化仍然是RWA擴大規模和實現全球化的主要障礙。

在美國,美國證券交易委員會(SEC)強調,如果代幣符合"投資合同"標準,它就是證券,必須遵守嚴格的註冊和披露要求。許多發行方目前依賴豁免機制進行操作。

在歐盟,MiCA(加密資產市場監管條例)和DLT Pilot Regime提供了相對明確的框架,至少目前看來是全球最成熟的監管體系之一,爲基於分佈式賬本的證券提供了法律確定性。在亞洲,以新加坡MAS Project Guardian爲代表,採用沙盒驅動的監管方法,側重於機構代幣化試點和嚴格的AML/KYC控制。

監管的不確定性,特別是對於跨司法管轄區資產的處理,要求項目方具備極強的合規能力,並且恐怕需要全球範圍內建立統一的合規框架。

RWA平臺被監管機構視爲虛擬資產服務提供商,必須在客戶入駐流程中嵌入嚴格的KYC和AML檢查。技術上,這種合規是通過智能合約內置的權限控制實現的。例如,BlackRock BUIDL等機構產品採用帶有白名單限制的ERC20代幣標準。只有經過驗證和批准的錢包地址才被允許持有或交易代幣。許可化的鏈上合規模式,恐怕是在利用公共區塊鏈的效率與滿足機構級監管要求之間取得平衡的關鍵。

RWA的運行依賴於可信賴的預言機系統,用於將鏈下數據(如資產估值、租金收入、法律狀態)安全、準確地輸入到鏈上智能合約中。然而,預言機的可靠性構成了RWA生態的關鍵風險點。如果鏈下數據源不準確或被操縱,鏈上代幣的價值和功能將受到直接威脅。

RWA代幣的價值基礎,是鏈下法律契約和鏈上數字表示之間的映射。因此,信任的焦點從純粹的去中心化代碼執行,轉移到了鏈下實體的可信賴性。投資者不僅需要信任智能合約的代碼,更需要信任鏈下的資產託管方、法律結構和資產管理人的專業性和信譽。

戰略瓶頸與未來展望:實現大規模流動性的路徑

儘管RWA的TVL實現了快速增長,但二級市場的流動性恐怕仍然是其大規模採用的主要戰略瓶頸。大多數RWA代幣(尤其是私有信貸和代幣化房地產)的交易活躍度低,持有期長。

造成流動性不足的原因應該是結構性的。嚴格的白名單和KYC要求限制了交易參與者的數量,特別是機構做市商的參與。RWA資產分佈在不同的鏈條、平臺和許可池中,缺乏統一的流動性聚合層。與原生加密貨幣不同,RWA的估值依賴鏈下數據,缺乏實時的、去中心化的價格發現機制,導致市場深度不足。

解決RWA流動性問題恐怕需要結合TradFi和DeFi的優勢,建立混合市場結構。未來可能需要結合中心化交易所的合規性與去中心化自動做市商(AMM)的效率的混合交易平臺,以在受監管的環境中提供24/7的流動性。機構資本的深度參與,通過提供穩定的買賣價差和充足的深度,應該是解決RWA流動性不足的關鍵。通過JPM Onyx和Chainlink等機構正在探索的解決方案,確保代幣化資產能夠在合規的私有鏈和開放的公共鏈之間實現安全、原子化的跨鏈轉移,從而實現流動性共享。

儘管面臨挑戰,但RWA的發展路徑仍然清晰。

在未來幾年,RWA的發展應該將重點突破更復雜、更具挑戰性的資產類別,以最大限度地利用區塊鏈的份額化、透明度和可編程性優勢。碳信用代幣化通過區塊鏈實現碳信用額度的可追溯性和透明度,提高碳市場的效率和信任度。知識產權和版稅代幣化,將IP收入流代幣化,實現音樂、專利等高價值資產的份額化所有權和自動化收入分配。私募股權和風險投資的代幣化,利用代幣化降低私募市場的准入門檻,提升其交易和結算效率。

RWA代幣化的興起,至少目前看來正在從根本上解決Web3長期面臨的收益稀缺性與資產規模受限兩大結構性挑戰。通過引入真實世界的現金流,RWA爲DeFi提供了可持續的收益來源,使其能夠吸引風險厭惡型資本;同時,RWA應該承諾將Web3的資產基礎擴大至萬億級,使其具備支撐主流金融活動的體量。

這種影響的最終體現,在於Web3生態系統的成熟。RWA正在推動DeFi採納傳統金融的風險管理工具(如結構化分級、破產隔離)和合規框架(如SPV、白名單KYC)。這使得Web3不再僅僅是一個高風險、高投機的"小衆市場",而是正在演變爲一個具有傳統金融穩定性和可信度,同時享有區塊鏈技術創新和效率優勢的主流全球金融基礎設施。

RWA恐怕是實現這一宏偉轉變的不可或缺的基石。