哎,朋友,你有没有过这种感觉?每天上班累死累活,脑子里冒的创意、记的笔记,转头就被那些AI工具偷偷拿去用,自己连半毛钱好处都没有?我以前就是这样,直到遇见OpenLedger,才算把属于自己的数据“抢”回来了。

跟你唠唠我之前的日子吧——我叫Sandy,在南方一个总下雨的小城做平面设计,每天的生活跟按了重播键似的。早上七点爬起来煮速溶咖啡,杯子底的咖啡渍都比我那点工资有“存在感”;挤公交时听播客,说谷歌又砸40亿建数据中心,心里直犯嘀咕:“他们用的数据里,说不定就有我昨天随手记的设计灵感呢?”到了公司更别提,对着电脑调色排版,午饭啃便利店饭团时还跟同事吐槽:“AI要是能帮我出灵感就好了,可别光偷不还啊!”

真正让我憋屈的是,我有个记梦境的习惯——什么太空船长指挥AI机器人、城市迷宫里找宝藏,全写在泛黄的笔记本上。这些点子帮我搞定过好几个设计方案,可转念一想:要是有AI拿这些梦境当训练素材,我能知道吗?能拿到钱吗?想都不用想,肯定不能。

直到三个月前的一个雨夜,我窝在被子里刷手机,无意间刷到OpenLedger。一开始我还觉得,又是个听起来高大上、用起来摸不着的区块链噱头。可点进去一看,我立马坐起来了——这玩意儿居然能让普通人把数据变成“能换钱的资产”!简单说就是,你把自己的笔记、灵感、甚至随手拍的照片传上去,AI要是用了你的数据训练,就得付你$OPEN代币。这不就是我盼了好久的“创意变现”吗?

我当天就把笔记本扫成电子版传上去了,给我的“梦境集”标了“创意灵感源泉”。你猜怎么着?操作比发朋友圈还简单:选文件、写两句描述、点确认,平台立马给了个“数据指纹”——后来才知道这叫哈希,跟身份证似的,谁用了我的数据、用在哪,全程都能查到,想赖都赖不掉。我还特意设了规则:想用我的梦境训练模型?行,付$OPEN!那天晚上,我收到了第一个5个代币的到账通知,激动得差点把咖啡洒在笔记本上——这可是我第一次靠自己的“碎碎念”赚钱!

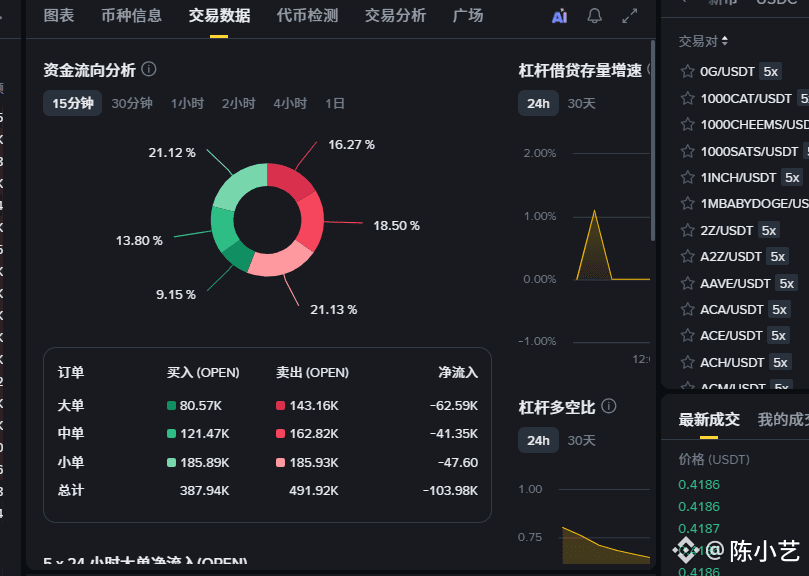

现在我的日子跟以前完全不一样了。早上记梦境时,会下意识想“这个片段传上去会不会有人要”;坐公交听播客,听到有用的关键词就记下来,回家搜OpenLedger社区找灵感;工作间隙偷瞄一眼平台面板,就能看到我的梦境集被借用了多少次。上周更爽,一个做创意AI的团队用我的数据训练了“梦境故事机”,直接给我打了30个$OPEN——按现在0.45美元一个算,差不多13.5美元,够我买两本新笔记本了!

最让我惊喜的是那个叫ModelFactory的工具,我这种设计小白居然也能做AI模型。我把梦境数据传上去,平台自动帮我匹配了别人分享的“科幻小说片段”“艺术灵感库”,在链上训练出一个“梦境设计助手”。你知道吗?整个过程都有个叫PoA的机制盯着,就像有个公正的裁判,谁贡献了什么、该分多少钱,说得明明白白。现在有人用我的模型生成设计配色,每次都能分我一部分钱。上次有个用户说“你的模型帮我搞定了客户要的太空主题海报”,我差点哭出来——原来我那些没人当回事的梦境,真的能帮到别人。

周末我也不宅家刷剧了,早上泡杯手冲咖啡,在阳台用OpenLedger的OpenLoRA工具部署模型——这玩意儿特省事儿,能让好几个AI共享一个GPU,不用浪费钱。下午骑车去公园,看到好看的树叶纹理、听到好听的鸟叫,就用手机拍下来传上去,还能匿名,完全不用怕隐私泄露。晚上煮个沙拉,再用赚的$OPEN给平台投票——比如要不要加强隐私保护,这种“能说话算话”的感觉,以前想都不敢想。

最近OpenLedger还投了2500万美元孵化AI初创项目,我都在琢磨,要不要把我的“梦境模型”包装一下申请资助。对了,平台还有个Payable AI系统,上次我的数据被一个情感AI用了,靠着PoA追踪到源头,还多拿了10%的奖金——这种“自己的东西自己说了算”的感觉,真的太解气了!

朋友,如果你也跟我以前一样,数据被AI白嫖、创意没人买单,真的可以试试OpenLedger。它不是什么高冷的科技堡垒,就是个普通人能玩转的“数据小银行”。你传点自己的笔记、灵感,AI用了就给钱,还能自己做模型赚钱——谁规定打工人的创意就不值钱呢?

现在我再也不用盯着咖啡渍叹气了,上个月靠这些数据奖励,我还换了台新电脑。你看,咱们这些普通人的“碎碎念”,也能从没人在意的咖啡渍,变成属于自己的“小帝国”啊!