“25%的比特幣正暴露在量子攻擊風險下,若不及時防禦,未來或損失數千億美金。”

——查爾斯·愛德華茲(Charles Edwards)Capriole Investments 創始人

一、比特幣遭遇量子計算挑戰

10月8日,Capriole Investments 創始人、長期比特幣倡導者 查爾斯·愛德華茲 援引德勤(Deloitte)研究結果指出:

全網約25%的比特幣 存在潛在量子攻擊風險。

若不在 2026 年前遷移至抗量子地址,未來可能造成數千億至萬億美元損失。

德勤的研究報告指出,目前約有 450萬枚BTC(佔流通量25%) 的地址在理論上可被量子算法破解。

以當前市值計算,這相當於超過5500億美元的潛在風險敞口。

二、爲何比特幣會被“量子破解”?

比特幣的安全性來自:橢圓曲線數字簽名算法(ECDSA)。

每個錢包有兩把鑰匙:

公鑰:收款地址

私鑰:驗證交易與所有權

在傳統算力下,從公鑰反推私鑰幾乎不可能。即便是全球最強超算,也要耗時超過宇宙壽命。

但量子計算機不同。量子系統可以利用“疊加態”與“糾纏效應”並行計算——某些算法(如肖爾算法)能在理論上快速反推出私鑰。

德勤的量化評估顯示:

其中包括早期中本聰挖出的比特幣、老礦工長期未動的地址等。

這些幣在量子計算機可行後,理論上可能被“瞬間盜取”。

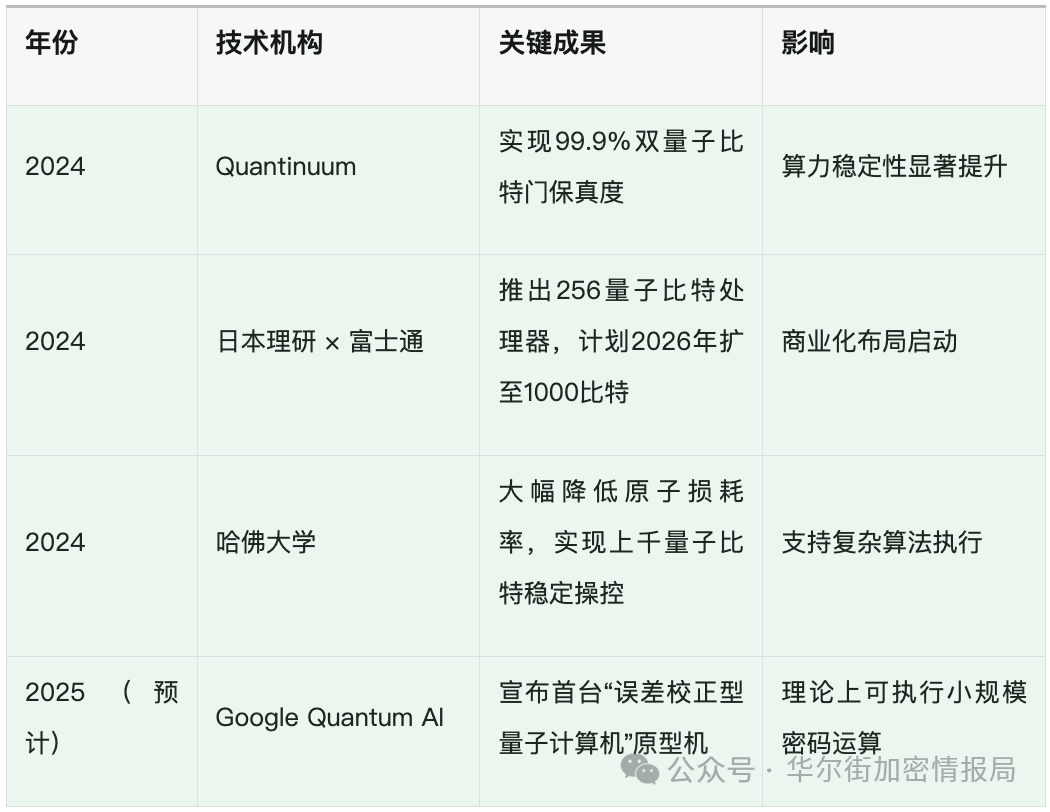

三、量子計算的真實進展

“量子威脅”並非虛構。近年來技術突飛猛進:

理論上,要攻破比特幣的 ECDSA 加密體系,需要約100萬邏輯量子比特(相當於數十億物理量子比特)。

但當前最高水平已達 近千物理量子比特,增長速度接近“摩爾定律”早期階段。

換句話說:破解不在明天,但也絕非永遠遙遠。

四、後量子密碼學:全球加密界的競賽

量子威脅之下,比特幣開發者、學術機構、以及各國政府正展開一場無聲競賽。

▶ 1. 技術方向:後量子密碼(Post-Quantum Cryptography, PQC)

主要研究路徑:

格密碼(Lattice-based)

哈希簽名(Hash-based)

多變量多項式加密(Multivariate cryptography)

美國國家標準與技術研究院(NIST)已在2022年確定首批後量子標準算法:

CRYSTALS-Kyber(加密算法)

CRYSTALS-Dilithium(簽名算法)

比特幣社區中已有開發者實驗性地構建 “量子安全地址”,嘗試通過軟分叉形式引入新簽名體系。

▶ 2. 全球防禦時間窗口:2026年

愛德華茲指出:

“我們必須在2026年前建立後量子簽名體系,否則等量子計算機能跑通肖爾算法時,比特幣將來不及防禦。”

研究顯示,全網若要統一遷移到量子安全簽名方案,節點協調、錢包兼容、鏈上腳本更新等過程至少需要76天全網停機。

這意味着一旦量子威脅成真,留給比特幣社區反應的時間窗口極其狹窄。

五、潛在影響:450萬枚比特幣=系統性風險?

若量子攻擊真的出現,最先受害的是那些:

早期P2PK地址;

重複使用公鑰的舊錢包;

長期未遷移、未更新的錢包持幣人。

這意味着:最老的幣、最久未動的幣,最先消失。

這類幣目前大多視爲“永久丟失幣”,被計入比特幣通縮敘事的一部分。一旦重新被盜出或被“非正當激活”,將對整個市場信心造成毀滅性衝擊。

這不僅可能導致鏈上價格暴跌,更可能觸發機構資產重估與ETF贖回潮。

六、市場應對:誰在行動?

1️⃣ 貝萊德(BlackRock)

在其比特幣ETF文件中,首次將“量子計算威脅”列爲重大潛在風險因素。

2️⃣ Solana 創始人 Anatoly Yakovenko

多次強調:“比特幣需要在2030年前更換加密體系,否則未來的安全將不再由代碼決定,而是由時間決定。”

3️⃣ 以太坊基金會

正在支持量子抗性研究,包括基於 zk-SNARK 與 STARK 的量子安全驗證機制。

4️⃣ 中國科學院 × 百度量子實驗室

已啓動基於國密算法的抗量子簽名系統實驗,旨在爲區塊鏈提供本土化安全替代方案。

七、結語:量子革命不是威脅,而是倒計時

比特幣的設計者中本聰曾說:

“如果我們找到一種更好的簽名算法,比特幣完全可以升級。”

這句話,或許正成爲現實。

如今的量子計算仍遠不足以破解比特幣,但科技進步速度往往超出想象。

真正的風險不在於量子何時到來,而在於我們是否提前做好準備。

2026年之前,也許我們仍有安全邊界;但2026年之後,量子風暴可能隨時席捲整個加密世界。

寫在最後:

歷史一次又一次地證明:危機,是新秩序的起點。

當比特幣完成量子防禦升級的那一刻,

它也將邁入真正的“後加密時代”——,一個科技、信任與人類價值重新定義的時代。

技術永遠不會等待猶豫者。請你相信比特幣是未來的貨幣,

星標#華爾街加密情報局,好內容不錯過⭐

最後:文中的很多觀點,都是代表我個人對市場的認知判斷,並不對你的投資構成建議