Boundless 的投資邏輯,從不是追逐短期的技術熱點或市場熱度。它最終指向的,是一個看似簡單卻顛覆行業認知的深層命題。這個命題,關乎互聯網的未來形態 —— 不僅要可信,更要可驗證。

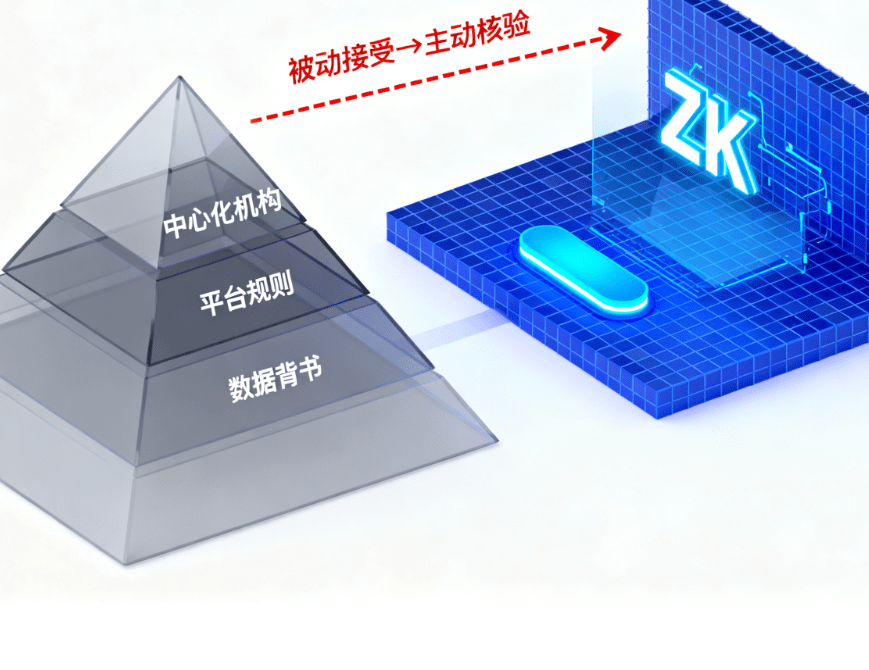

“可信” 與 “可驗證”,看似相近,實則存在本質差異。過去的互聯網,“可信” 多依賴中心化機構的背書。用戶被動接受平臺的規則與數據,難以主動覈驗信息的真實性。這種可信,是 “被告知的可信”,而非 “能證明的可信”。

Boundless 要做的,正是打破這種被動格局。它不滿足於讓 “可驗證” 成爲某些場景下的特例功能。而是要將其打磨成互聯網運行的基礎標準。就像如今 “加密傳輸” 成爲網絡通信的標配,未來 “可驗證” 也應融入每一個數字交互環節。

要實現這一點,Boundless 的動作並非停留在表層功能疊加。它將 “可驗證性” 嵌入底層基礎設施的設計邏輯。無論是區塊鏈的交易確認,還是應用的數據交互,抑或是用戶的身份認證。都能通過內置的驗證機制,讓參與者自主完成真實性覈驗,無需依賴第三方。

這一設計,直接催生了一個全新的市場 —— 驗證市場。在傳統模式裏,“驗證” 是隱性的成本項,是保障運行的必要支出。但在 Boundless 構建的體系中,驗證本身變成了可創造價值的環節。有需求的主體,可通過支付獲取專業的驗證服務;提供驗證能力的節點,能通過貢獻算力或技術獲得回報。

供需關係在此清晰成立,市場生態隨之形成。區塊鏈項目需要驗證交易的高效性與安全性,可對接 Boundless 的驗證網絡。應用開發者需要驗證用戶數據的合規性,可調用其驗證接口。普通用戶需要驗證數字資產的歸屬權,可通過其工具自主完成。驗證不再是後臺的隱性操作,而是能流通、能交易的顯性服務。

更具突破性的,是 “信任資產化” 的實現。過去,“信任” 是抽象的、難以量化的概念。它可能源於長期的合作積累,也可能依賴權威機構的擔保,卻無法像資產一樣被持有、流轉或定價。Boundless 通過零知識證明(ZK)等技術,讓信任擁有了具象化的載體。

當一段數據的真實性通過驗證,對應的 “驗證憑證” 便成爲信任的具象化表現。這份憑證可被錨定在鏈上,具備不可篡改、可追溯的特性。它不再是虛無的共識,而是能被確權、能參與交易的數字資產。信任從此擺脫了 “抽象依賴”,進入 “資產化運作” 的新階段。

當驗證成爲市場、信任完成資產化,一個新的加密經濟範式就此確立。過去的加密經濟,多圍繞代幣的價格波動或單一場景的應用展開。價值邏輯相對單一,易受市場情緒與短期投機行爲影響。而 Boundless 構建的新範式,以 “可驗證性” 爲底層支柱,以 “信任資產” 爲流通核心。

這個範式裏,價值創造不再依賴概念炒作。而是源於每一次有效的驗證服務,每一份被資產化的信任憑證。區塊鏈的安全性、應用的合規性、用戶的權益保障,都能通過這個範式轉化爲可衡量的經濟價值。整個生態形成 “驗證 - 信任 - 資產 - 價值” 的閉環,具備更強的穩定性與成長性。

ZKC 的價值,正是在這個新範式中被重新定義。它不是孤立的加密代幣,而是串聯起整個驗證市場與信任資產體系的核心載體。在驗證服務中,ZKC 可作爲支付媒介,實現跨主體的價值流轉。在信任資產化過程中,ZKC 可作爲確權憑證的錨定物,保障資產的稀缺性與流通性。

隨着 “可驗證成爲標準” 這一邏輯的逐步普及,ZKC 的價值場景會持續擴容。當越來越多的區塊鏈、應用、用戶接入 Boundless 的驗證網絡。當信任資產化的需求從小衆場景走向主流應用。ZKC 所承載的生態價值,將不再侷限於單一維度,而是隨着整個範式的成熟不斷攀升。

歸根結底,Boundless 的投資邏輯,是對互聯網未來價值底層的重構。它不只是在做一項業務,更是在搭建一套讓互聯網更可信、更可驗證的基礎設施。而 ZKC 的價值重定義,不過是這個宏大邏輯落地過程中的必然結果。