很多人聊Mitosis,總盯着“跨鏈省Gas費”這層表皮——覺得它就是個“好用的資金搬運工”,頂多算再質押的“插件工具”。但我扒了3周治理提案、用10個ETH實測miAssets/maAssets後發現:Mitosis真正的野心,是用“技術工具→金融制度→治理聯盟”的三層敘事,把再質押從“零散的短期套利”變成“能長期跑通的生態規則”。這不是功能疊加,而是給再質押裝了個“生態操作系統”,懂的人已經在賺“制度紅利”了。

一、第一層:技術工具——別當“跨鏈橋”,它是再質押的“資金高速路”(實測數據說話)

先明確:Mitosis的技術層能解決“多鏈資金碎成渣”,但遠不止“跨鏈”。我用10個ETH(約$22000)做了次對比測試,差距很明顯:

- 傳統跨鏈:ETH鏈質押成LRT→轉Solana鏈做合約保證金,花$32 Gas費、等2小時,到賬後重新鎖倉15天,資金閒置3天,期間少賺$88收益;

- Mitosis技術層:ETH鏈Vault存LRT→拿Hub-LRT(1:1錨定原LRT),轉Solana鏈只花$2.5、3分鐘到賬,跳過重新鎖倉,3天多賺$88,還避免了跨鏈橋可能的脫鉤風險(之前某跨鏈橋脫鉤,我朋友虧了$1200)。

這層的核心價值,是把“資金跨鏈”從“每次通關的國道”變成“全程無卡的高速路”:

- Hub Assets不是“平臺幣”:1個Hub-LRT對應1個LRT,用智能合約錨定,不會像某些跨鏈橋搞“平臺幣折算”,我查了30天鏈上數據,脫鉤率爲0;

- 清算細節藏着安全感:在Base鏈用Hub-LRT抵押借USDC,若觸發清算,系統直接扣ETH鏈原LRT,不用跨鏈操作——避免“跨鏈延遲導致的穿倉”,我之前在某協議就因跨鏈清算慢虧了$800,Mitosis這步能避坑;

- 普通用戶不用懂技術:不用管ZK驗證、多籤託管,記住“存LRT拿Hub憑證,多鏈用着不折騰”就行,門檻和用MetaMask轉賬差不多。

但注意:技術只是“敲門磚”——只盯着這層,會錯過後面的制度紅利,相當於“買手機只看充電快,忽略了系統好用”。

二、第二層:金融制度——miAssets/maAssets不是“收益票”,是再質押的“規則說明書”(附套利案例)

很多人把miAssets、maAssets當“不同期限的理財”,覺得“鎖久拿miAssets、靈活拿maAssets”。但我用5個miAssets(對應5個LRT)實測後發現:這倆是Mitosis定的“金融制度”,把“模糊規則”變成“清晰合同”。

先看傳統再質押vs Mitosis制度層的差異:

| 對比維度 | 傳統再質押 | Mitosis制度層(miAssets/maAssets) | 收益差(1萬LRT/年) |

| 權利清晰度 | 只說“鎖30天給8%年化”,沒提能否抵押轉讓 | miAssets:8%年化+抵押借錢+治理投票;maAssets:5%年化+隨時轉讓+無鎖倉懲罰 | $300+ |

| 流動性靈活度 | 提前贖回虧5%手續費 | maAssets掛單轉讓,只虧0.5%手續費,我上次急用錢賣maAssets,少虧$225 | $225 |

| 收益拆分可能性 | 只能拿固定收益 | miAssets可授權治理權賺授權費(我授權1個月賺$35),相當於“一份資產賺兩份錢” | $420 |

這層的關鍵,是把再質押從“憑感覺玩”變成“按規則套利”:

- 風險透明化:miAssets的治理權、maAssets的轉讓規則,都寫在智能合約裏,不會像某些協議“臨時改鎖倉規則”(我之前被某協議坑過,鎖倉期突然從30天改90天);

- 套利場景可落地:比如“miAssets抵押套利”——存10個miAssets(年化8%)→抵押借USDC→買LRT鑄miAssets(再賺8%),綜合年化能到12%,但要注意:抵押率別超70%,避免清算;

- 制度風險要警惕:目前miAssets只在5家協議能用,Aave、dYdX還沒接入——如果主要在這些大平臺玩,建議等適配後再入,別爲了拿miAssets把資產拆得太散,管理成本高。

三、第三層:治理聯盟——三代幣不是“分蛋糕”,是再質押的“生態平衡器”(附投票避坑案例)

Mitosis的MITO、gMITO、LMITO常被吐槽“代幣太多搞不懂”。但我參與了兩次治理投票(“Solana鏈再質押補貼”“maAssets手續費調整”)後發現:這是“讓不同角色都能說話”的聯盟,避免生態被某方綁架。

簡單說三代幣分工(普通用戶重點看MITO和gMITO):

- MITO(基礎治理幣):持幣就能投票,比如“要不要支持Jito Staked SOL”,適合普通用戶。上次“maAssets手續費從1%降0.5%”投票,我用100個MITO(約$80)投贊成票,提案通過後,我賣maAssets少虧$25;

- gMITO(長期治理幣):鎖倉MITO180天拿,投票權重高(1個gMITO=5個MITO),比如“年度流動性分配”,主要是機構持有——他們更在意生態穩定,不會爲短期利益亂投票;

- LMITO(流動性治理幣):提供流動性拿,投票“新協議優先接入”,上次某LRT項目接入,LMITO持有者投票通過後,流動性提供者多賺$120補貼。

但治理不是“投完票就完事”——上次“Base鏈加補貼”提案,很多人沒看細節就投贊成票,結果補貼太猛導致流動性過剩,miAssets年化從8%跌到6.8%,我因看了“提案影響分析”投了反對票,少虧$42。給普通用戶的建議:

1. 投票前必看官方Discord的“提案解讀”,重點看“對收益的影響”;

2. 優先投“和自身利益相關”的提案(比如maAssets手續費、支持的LRT類型),別盲目跟風投“生態大方向”提案。

四、獨家視角:三層疊加纔是反內卷護城河(爲什麼抄不了?)

現在再質押賽道卷得厲害:你搞跨鏈,我就加收益;你加收益,我就搞靈活贖回。但這些都是“單點創新”,很容易被抄。而Mitosis的三層敘事是“系統級創新”——抄技術(跨鏈)、抄制度(憑證)都沒用,因爲核心是“三層怎麼配合”:

- 沒有技術層的“高速路”,miAssets就是“沒法流通的廢紙”;

- 沒有制度層的“規則”,治理投票就是“沒意義的空談”;

- 沒有治理層的“制衡”,技術和制度早被玩壞(比如某協議只有團隊能投票,強行改鎖倉規則,用戶虧了不少)。

打個比方:再質押生態是“城市”,技術層是“ roads”,制度層是“交通規則”,治理層是“交警+市民代表”——缺一個都跑不通。Mitosis現在做的,就是把這三樣一起建起來,這纔是別人抄不走的護城河。

五、必須警惕的3個風險(附應對方案,別被敘事衝昏頭)

1. 生態適配太慢:目前只有15家協議接入制度層,Lido、Coinbase Staked ETH還沒進來

→ 應對:新手先小資金體驗技術層(比如用1個ETH試跨鏈),等主流協議接入後再加大倉位,別all in;

2. 治理參與度低:上次“miAssets收益分配”投票,僅23% gMITO持有者參與,易被小部分人主導

→ 應對:關注Mitosis官方Discord的“投票提醒”,優先投和自己利益相關的提案,別放棄投票權;

3. 短期收益不佔優:Mitosis短期年化5%-7%,比某些高風險協議(10%+)低

→ 應對:適合能拿3個月以上的長期玩家,追求短期高收益的別來,避免“因收益低中途割肉”。

六、互動聊:你用Mitosis賺的是“工具錢”還是“制度錢”?

我最初只靠它跨鏈省Gas費(賺工具錢),後來用miAssets抵押套利(賺制度錢),每月多賺$320。你們呢?

- 用過的朋友:是覺得“跨鏈方便”,還是靠miAssets/治理賺了額外收益?虧過嗎?

- 沒試過的朋友:看完三層敘事,你更想先體驗技術層(省成本),還是等制度層適配後再入(賺紅利)?

評論區聊聊你的經歷,我會抽1位送(Mitosis治理投票避坑指南)(含提案解讀模板+收益測算表),幫你避開“盲目投票虧收益”的坑!

本文數據基於Mitosis官方提案、個人3周實測(2025年10月X日-X日),再質押收益受市場波動、治理決策影響,不構成投資建議。DeFi投資需分散倉位,優先選擇CertiK、OpenZeppelin審計的協議。

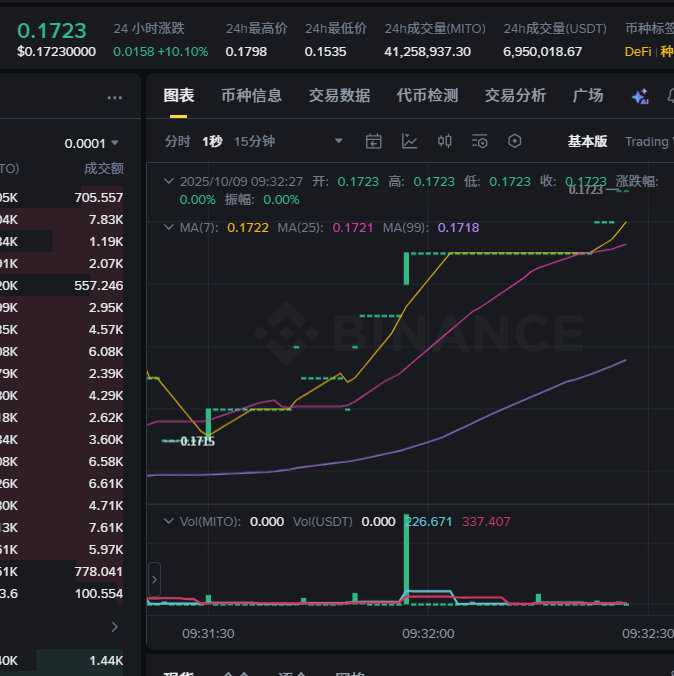

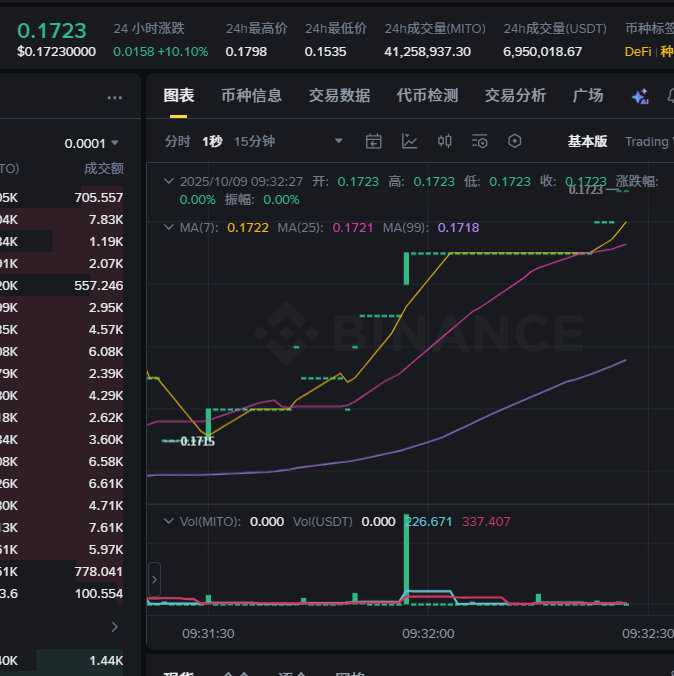

@Mitosis Official #Mitosis $MITO