有個數據我最近挺關注的:Polygon 網絡上 RWA(現實資產上鍊)相關交易量在過去一個月增長了接近 18%。這不是靠空投堆出來的流量,而是實打實的機構動作,比如 Franklin Templeton、Libre、Hamilton Lane 這些名字都在用。很多人還把 Polygon 當成“老一代 L2”,但我覺得它的敘事正在悄悄換維度——從擴容工具,變成現實資產的價值載體。

我先說個我親自做的測試。我在 Libre 的測試頁面操作了一次資產代幣化模擬,用 Polygon 的測試合約發行一筆小額“債券代幣”。交易成功後我去看鏈上記錄,清算層落在 Polygon PoS 主網,狀態同步寫進 AggLayer 日誌,整個過程確認時間 2.4 秒左右。我的判斷是:Polygon 這套底層已經能滿足機構級清算的穩定性要求,它的“結算層”角色正在被真實金融場景驗證。

爲什麼機構選它?一是合規。Polygon 早在去年就接入了 KYC 網關和鏈上身份認證模塊,方便受監管資金使用。二是成本低且兼容性好。無論是 ERC 標準資產還是自定義 token,都能直接在 AggLayer 結構裏被識別,不用二次封裝。三是生態完整。Polygon 本身就有穩定幣流動性基礎、DeFi 框架和跨鏈橋支持,機構上來就能跑邏輯。

但也要承認,有人對 Polygon 的 RWA 方向是存疑的。反方的觀點是:現實資產上鍊的故事聽了三年,真落地的沒幾個。而 Polygon 現在的 RWA 流量佔比仍小於 5%,規模還談不上“金融革命”。這話不假。我的看法是,Polygon 做這事的目標從來不是炒作短期概念,而是拿現實數據一點一點地做標準。AggLayer 和 Rio 升級,就是在爲這種“可信賬本結構”打地基。

我看了 Polygon Labs 的最近路線圖,Rio 升級後驗證節點將可以分層治理、分層清算,這在多層金融結構裏特別重要。因爲傳統金融的交易、結算、託管本身就是分層的,而 Polygon 想把這種邏輯搬到鏈上——你可以在一個統一賬本下實現多角色操作,不用分佈在不同子鏈上。

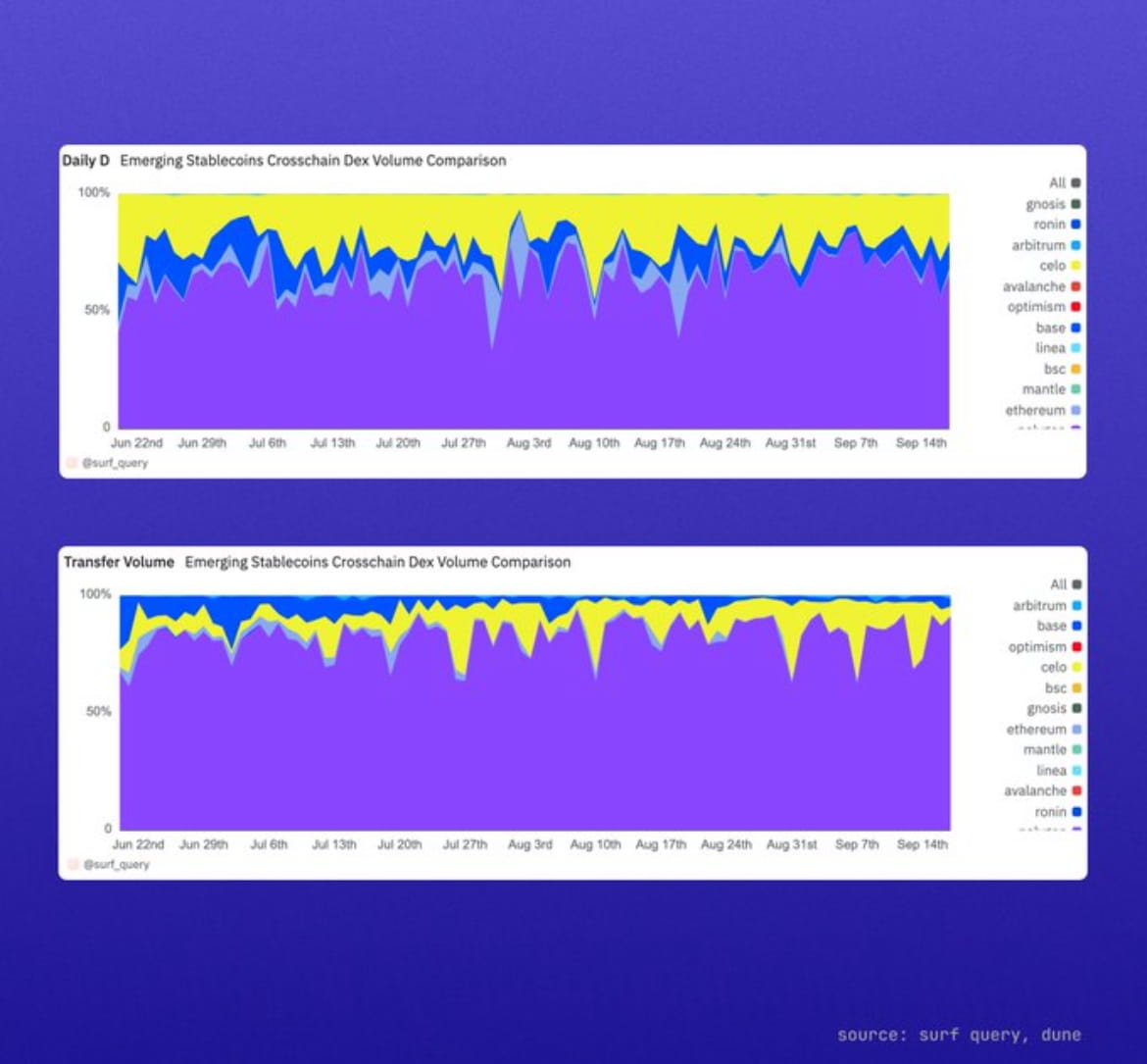

我個人的驗證邏輯也在跟進:我最近在鏈上觀察幾家穩定幣協議的清算路徑。像 USDC、USDT 在 Polygon 上的日均結算額已經超過 5.2 億美元,流量雖然不如牛市高,但相當穩定。再疊加 RWA 的資金入場,這條鏈的現金流性質越來越明顯。

風險當然有。RWA 涉及監管、資產真實託管、法律追溯等複雜問題,Polygon 解決不了所有事。但在“賬本端”的信任和透明度上,它確實做出了行業模板。

我認爲未來半年,Polygon 的 narrative 會從“擴容鏈”變成“清算層標準”。Rio 升級穩定後,AggLayer 再與 zkEVM 互聯,整個網絡會變成一個多資產共識系統。到那時候,Polygon 就不僅在跑合約,而是在跑全球金融的價值流動邏輯。

我接下來打算繼續追蹤 Libre、Franklin Templeton 這些機構在鏈上的結算頻率,看他們是否會在 Rio 升級完成後擴大部署。如果那時能看到資金流明顯提升,Polygon 的金融地位將徹底確立。

有時候真正的變革不會在喧囂裏出現,而是在一條穩穩運行、不斷驗證的小鏈條裏積累起來。Polygon 就是這樣一個例子。它不急,但它真的在改寫“價值層”的定義。