@Plume - RWA Chain #Plume $PLUME

摘要:當傳統金融與加密世界碰撞,Plume Network正以“合規橋樑”的姿態,將萬億級現實資產引入鏈上。然而,其市值僅爲3億美元,不足同類項目的一半。本文從用戶視角,拆解Plume如何用“產品力”打破RWA壁壘,爲何它的潛力遠未充分定價。

1. 用戶痛點:RWA的“高牆”與Plume的“破門錘”

傳統RWA的尷尬:

過去,RWA項目常陷入“機構叫好,用戶不買賬”的困境。用戶面臨三大痛點:高門檻:KYC繁瑣、投資起點高(如10萬美元起投);

低流動性:資產上鍊後難以交易,變成“鏈上標本”;

收益滯後:傳統債券T+2結算,與DeFi的“秒級兌現”格格不入。

Plume的破局:

Plume從用戶體驗反向設計產品,推出 “RWA 2.0”模式——免KYC參與:通過合規分層,普通用戶可直接用錢包參與部分RWA收益池(如美國國債代幣化產品),無需提交身份證明;

碎片化資產:將商業地產、藝術品等百萬級資產拆分爲ERC-20代幣,最低10美元即可投資;

實時收益流:通過跨鏈協議Skylink,用戶在其他鏈(如Arbitrum、Solana)也能實時獲取Plume上RWA資產的收益。

2. 生態擴張:低調但兇猛的“網絡效應”

數據不說謊:

鏈上資產規模:主網上線僅一週,RWA資產鎖定突破2.5億美元,持有地址超10萬,成爲RWA用戶基數最大的公鏈;

合作機構密度:已集成200+項目,包括貝萊德基礎設施合作方Ondo Finance、傳統資管巨頭Apollo Global(管理資產超6000億美元);

跨鏈覆蓋:Skylink協議支持17條鏈,用戶可在波場、Solana等鏈上直接調用Plume的RWA收益金庫。

用戶能感知的價值:

收益多元化:在Plume生態中,用戶既可參與年化11%的國債代幣化金庫(Nest Protocol),也能將收益代幣nTOKEN用於Morpho等DeFi協議循環借貸,實現“真實收益+槓桿放大”;

合規紅利:Plume與美國SEC的主動溝通,使其成爲少數允許非認證投資者參與私募信貸、房地產等高風險RWA的平臺。

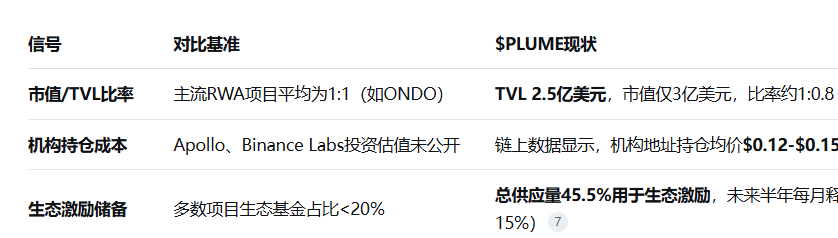

3. 代幣經濟:$PLUME被低估的三大信號

4. 風險與挑戰:用戶需要警惕什麼?

技術依賴:Plume的跨鏈收益流依賴LayerZero,若其安全漏洞(如此前Nomad事件)重現,可能波及RWA資產;

監管變數:儘管主動合規,但SEC對“非認證投資者參與高風險RWA”的態度仍可能收緊;

競爭加劇:Polkadot、Avalanche等公鏈近期加速RWA佈局,Plume需維持技術迭代與生態補貼優勢。

5. 總結:爲什麼普通用戶該關注Plume?

Plume的獨特之處在於——它不試圖“顛覆”傳統金融,而是讓傳統資產在加密世界“本地化”。

對DeFi用戶:它是將穩定幣轉化爲真實收益的“收益放大器”;

對傳統投資者:它是低門檻配置全球資產的“合規入口”;

對生態參與者:45.5%的代幣激勵意味着早期紅利遠未釋放。

在RWA賽道規模預計從1萬億美元邁向100萬億美元的進程中,Plume作爲用戶基數最大、合規框架最清晰的底層設施,其當前3億美元市值或許只是爆發前的沉默。