原文作者:Miles Deutscher,加密 KOL

原文編譯:Yuliya,PANews

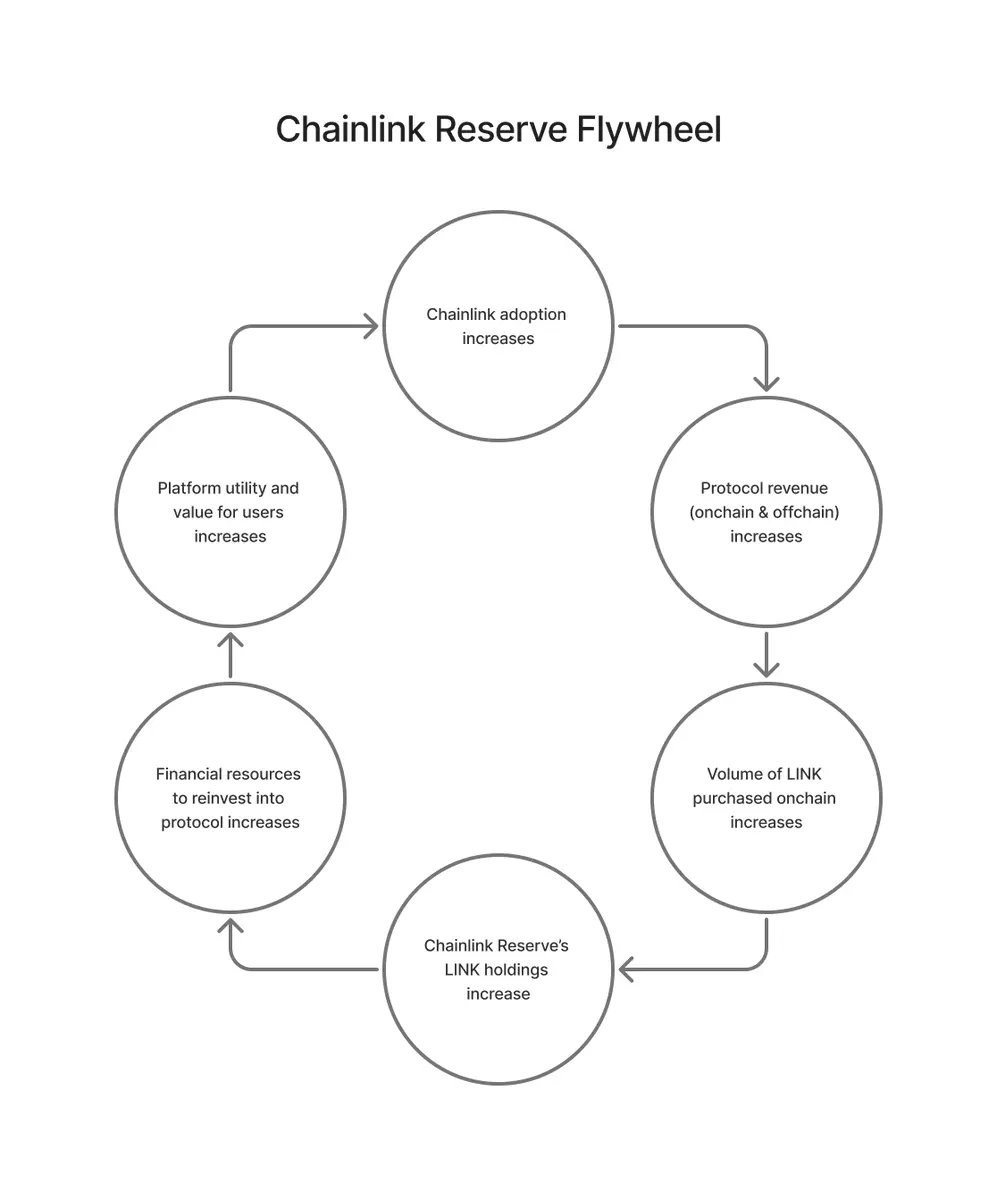

隨着 RWA 代幣化和機構採用成爲本輪牛市的核心敘事,Chainlink 作爲連接傳統金融與數字世界的關鍵基礎設施,正蓄勢成爲最大的贏家。Miles Deutscher 指出,Chainlink 不僅僅是一個項目,它的價值捕獲機制形成了一個強大的「飛輪效應」——網絡使用率的增長將直接轉化爲對$LINK 代幣的持續購買壓力和價值積累。

值得注意的是,Chainlink 近期啓動的「$LINK 儲備」機制,讓市場見證了「飛輪效應」的真實推動力。該機制通過將企業合作和鏈上服務的收入自動兌換並積累爲$LINK 代幣,從而將網絡的基本面增長與代幣價值直接掛鉤。自公告發布以來,$LINK 代幣價格已上漲近 50%。以下爲文章原文,PANews 對此進行了編譯。

$LINK 或許是本輪週期中最明顯的大市值投資機會之一,但大多數人可能會錯過。它是受益於加密貨幣機構化以及穩定幣、代幣化與 RWA(現實世界資產)爆發式增長的最大贏家。

本輪牛市與 Chainlink 的敘事高度契合,背後原因主要包括:

宏觀趨勢的契合

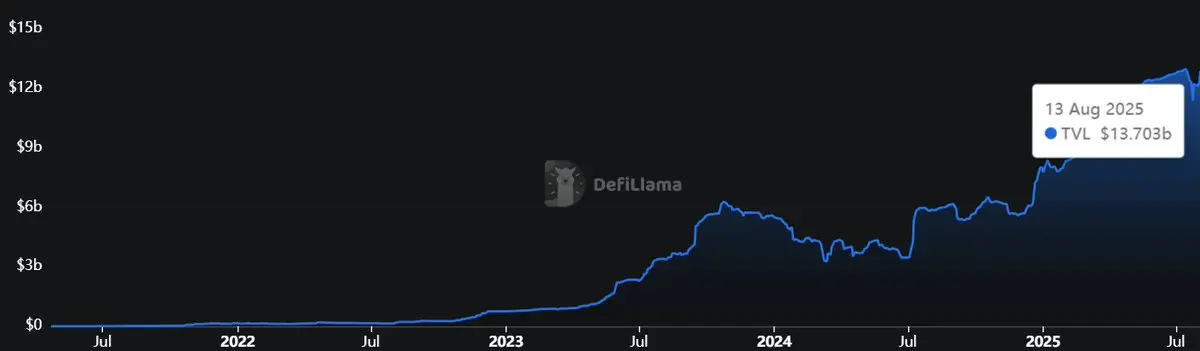

RWA 總鎖倉量在過去兩年暴增 13 倍,從約 10 億美元增長至超過 130 億美元,成爲加密領域增長最強勁的板塊之一。

機構已認識到傳統 SWIFT 系統緩慢且低效,不願再面對履約碎片化的痛點,而是希望使用完整的端到端平臺。這也是爲什麼華爾街巨頭如 BlackRock 積極推動資產代幣化,以及爲什麼像 Stripe(推出 Tempo 鏈)和 Circle(推出 ARC 鏈)這樣的公司正在構建自有區塊鏈的原因。

在碎片化、多鏈並存的格局下,需要一個「通用翻譯器」來實現互通,而 Chainlink 正提供了這一解決方案。任何被代幣化的股票、債券或房地產都需要預言機將其價值引入鏈上,而$LINK 是市場領導者,僅在以太坊上的 Oracle 市場份額就高達 84%,是這一數萬億美元轉型的核心基礎設施。

目前很難預測哪條 L1 公鏈會勝出,尤其是在衆多企業鏈進入市場的背景下,也無法確定哪款 RWA 應用會脫穎而出。但可以確認的是,Chainlink 正在爲這一切提供動力,成爲最典型的「淘金熱賣鏟子」式投資標的。

長期以來,市場普遍認爲 XRP 將成爲機構採用的代表,但從多方面看,LINK 在這一領域的落地程度甚至比 XRP 更高,而且考慮到估值,其上漲潛力更具吸引力。

數據對比

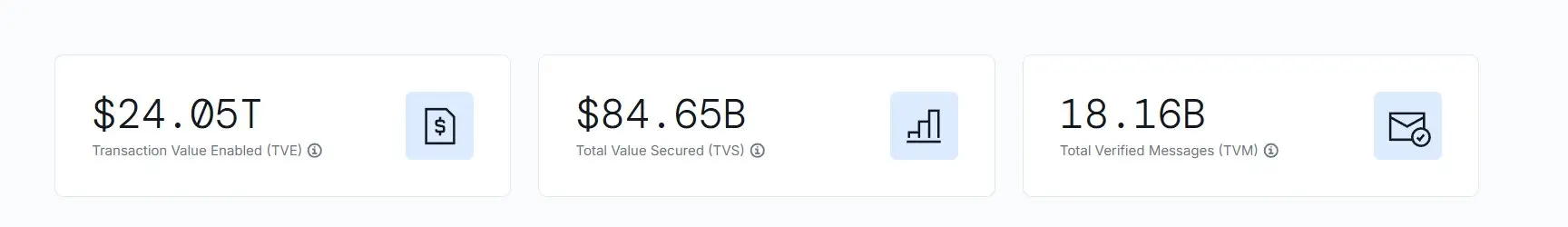

· XRPL DeFi TVL 約 8500 萬美元

· Chainlink 總擔保價值(Total Value Secured)約 846.5 億美元

Chainlink 在鏈上鎖定的資本比 XRPL 多出 1000 倍以上,並且其在整個 DeFi 領域的市場份額還在不斷增加,目前已達到 68%。儘管如此,XRP 的市值仍約爲 LINK 的 12.1 倍,因此 LINK 在當前價格區間的價值顯得更具吸引力。

值得注意的是,除了比特幣和以太坊,Chainlink 在傳統金融(TradFi)領域的採用程度上也遙遙領先於其他任何協議,並已被多家 TradFi 巨頭集成,包括:

· SWIFT

· DTCC(美國存管信託結算公司)

· Euroclear(歐洲清算銀行)

· 摩根大通(JPMorgan)

· 萬事達卡(Mastercard)

代幣經濟學:價值飛輪的構建

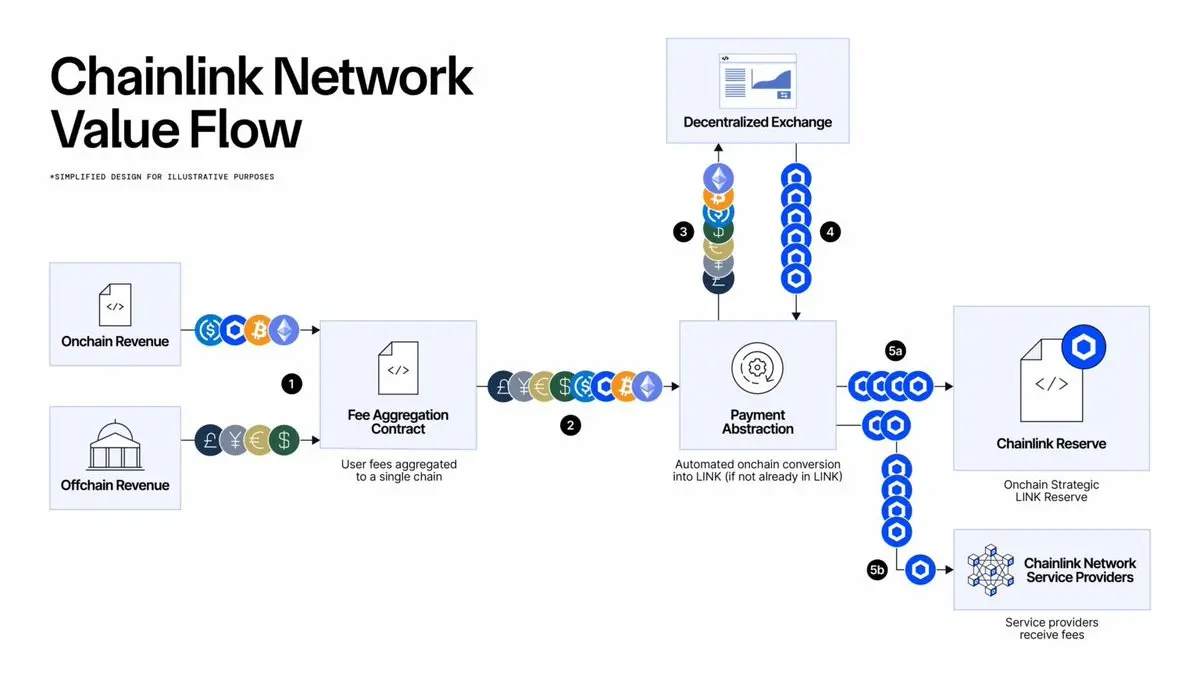

Chainlink 網絡的價值流動主要通過以下方式實現,其收入來源有兩種:

1. 鏈上費用:當其服務在不同區塊鏈網絡上被使用時,會產生鏈上費用。這些費用用於資助網絡運營和回購$LINK 代幣。

2. 企業合作:與 SWIFT 或摩根大通等大公司和機構達成協議,這些機構付費集成 Chainlink 的解決方案。部分資金會進入 Chainlink 儲備金,以支持其長期發展。

目前,協議會將所有收入(包括來自私有鏈的$ETH 或$USDC 費用)自動轉換爲$LINK 並存入戰略金庫。

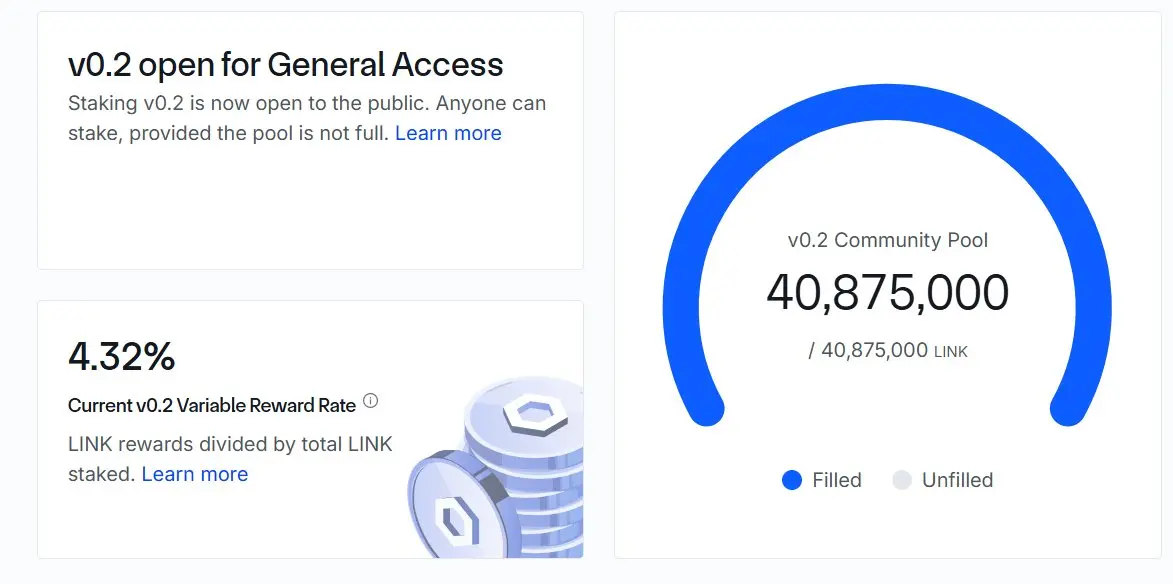

此外,質押機制也至關重要。用戶通過鎖定$LINK 來保障網絡安全,並獲得約 4.32% 的可持續年化收益。這形成了一個持續的供應緊縮機制,將代幣從公開市場上移除。

這就創造了一個永久性的、自動化的回購機制,將網絡的採用率直接轉化爲購買壓力,形成一個強大的價值飛輪:

採用增加 → 收入提高 → 更多$LINK 被購買和鎖定 → 網絡安全性與資源增強 → 效用提升

技術分析與總結

從技術圖表上看,$LINK 已經突破了 20 美元的周線級別阻力區。這個價位多年來一直是一個重要的多空轉換點,其重要性基本上相當於 ETH 的 4000 美元水平。

總而言之,可以這樣理解 Chainlink 的價值:如果 AWS、Azure 和 GCP(三大雲計算服務商)從其母公司分拆出來,它們的價值將達到數萬億美元。而 Chainlink,正是整個鏈上經濟的基礎性 B2B 設施。

原文鏈接